Vier Gene sollen genügen, um Zellen zu verjüngen. Aber (wie) funktioniert das wirklich? Zur Dramaturgie und Biochemie eines wissenschaftlichen Durchbruchs.

Manche Sensationen kommen plötzlicher als erwartet. Etwa die am Dienstag ausgebrochene Meldung, dass zwei Forscherteams, einem aus Japan (Kyoto) und einem aus den USA (University of Wisconsin, Madison), etwas Besonderes gelungen ist:

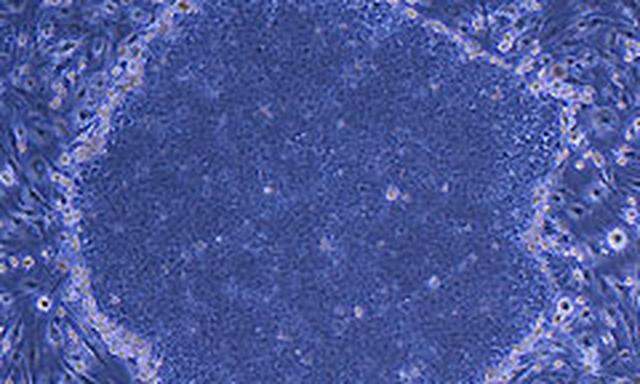

Sie konnten Hautzellen – einmal aus der Vorhaut eines Neugeborenen, einmal aus dem Gesicht einer Frau – in Zellen verwandeln, die aussehen wie embryonale Stammzellen und sich auch so verhalten. Die also wie diese wieder für jede Spezialisierung offen, sprich: pluripotent sind (siehe Kasten).Damit, so der Tenor vieler Kommentare, sei die bisherige, ethisch umstrittene Methode zur Gewinnung embryonaler Stammzellen – via Embryonen – obsolet.

Die beiden Arbeiten – in den Zeitschriften Cell und Science – waren zur Publikation am Freitag bzw. Mittwoch vorgesehen, bis dahin sollte ihr Inhalt nicht an die Öffentlichkeit dringen: Eine solche Sperrfrist („Embargo“) ist bei renommierten Wissenschaftszeitschriften üblich, ein Bruch des Embargos durch Journalisten, sprich: eine vorzeitige Publikation, wird durch Informationssperre geahndet. Das kommt nicht oft vor. Übeltäterin war diesmal die australische Tageszeitung „The Age“.

Wenn das Embargo einmal gebrochen ist, erklären die Wissenschaftszeitschriften die Arbeiten für „frei“. Dann haben es alle Medien natürlich eilig, die „Sensation“ zu verkünden. Und dann liest man da und dort Übertreibungen, unpassende Vereinfachungen. Etwa, dass ein simpler „Cocktail“ aus vier Ingredienzien („chemischen Zutaten“) gereicht hätte, um aus Hautzellen wieder Stammzellen zu machen.

Vier Gene, Ziel unbekannt

Tatsächlich reichten zu dieser Reprogrammierung – und das ist sensationell genug – jeweils vier Gene, die in die Zellen eingeschleust wurden. Das geschieht mittels (entschärfter) Retroviren, die als „Vektoren“ dienen. Dabei kann man nicht sagen, wo diese landen: Sie können sich – irgendwo – in ein Chromosom einbauen, sie können aber, wie der Wiener Molekularbiologe Markus Hengstschläger bestätigt, auch frei (als „transiente Plasmide“) im Zellkern oder sogar im Zellplasma herumschwimmen.

Die „Kochrezepte“ der beiden Forscherteams sind durchaus verschieden. Die Japaner arbeiteten mit Oct4, Sox2, c-Myc und Klf4, die Amerikaner mit Oct4, Sox2, Nanog und Lin28. Vor allem Oct4 ist ein guter Bekannter aller Stammzellforscher: Dieses Gen steht für einen Transkriptionsfaktor, es ist in Embryonen aktiv, bevor sie sich in die Plazenta einnisten; seine Expression gilt als Erkennungsmerkmal für pluripotente Zellen. All diese Gene sind selbstverständlich in jedem Zellkern enthalten, sie sind nur in den bereits differenzierten Zellen – z.B. Hautzellen – abgeschaltet. Die Differenzierung von Zellen wird ja praktisch immer durch Abschalten von Genen erreicht.

Für Therapien ungeeignet

So sind auch Pendants der eingeschleusten Gene in den Zellkernen vorhanden, aber abgeschaltet. Die eingeschleusten müssen dagegen angeschaltet sein: Dazu haben sie einen „Promotor“ (DNA-Abschnitt, an dem die Expression eines Gens ausgelöst wird), der quasi immer auf „an“ steht.

Das heißt aber auch, dass diese Gene im weiteren Leben der Zellen nicht mehr ausgeschaltet werden können, was die Differenzierung erschwert. Das würde die Verwendung der Zellen für medizinische Zwecke – also z.B. zur Behandlung von Parkinson – höchst problematisch machen. Auch dass die Zellen voller Retroviren sind, spricht dagegen.Drittens ist c-Myc, wie die „Presse“ schon gestern berichtete, an sich ein Onkogen, fördert die Krebsentstehung.

Viertens aber behaupten beide Forschergruppen gar nicht, dass die erzeugten Zellen wirklich embryonale Stammzellen sind. Sie sprechen korrekt von „induzierten pluripotenten Zellen“ (iPS). Wie und wo – an welchen Genen – sich diese von „echten“ embryonalen Stammzellen unterscheiden, kann man (noch) nicht sagen.

Noch ziemlich alchimistisch also, all das. Weniger alchimistisch aber als die bisherige Methode zur Erzeugung von embryonalen Stammzellen, der Kerntransfer. Bei diesem wird der Zellkern einer Körperzelle in eine entkernte Eizelle injiziert. Die entstandene Zelle wird dann durch einen Stromstoß oder chemisch stimuliert. Diese Stimulation und das biochemische Milieu in der Eizelle bewirken die Reprogrammierung, die Rückverwandlung in eine embryonale Stammzelle. Welche Stoffe aus der Eizelle dafür im Einzelnen verantwortlich sind, ist unbekannt.

Dass es aber funktioniert, hat u.a. die Geburt des Klonschafs Dolly bewiesen. Einer von dessen „Schöpfern“, Ian Wilmut, hat sich aber bereits euphorisch über die neue Methode geäußert: Er will gar nicht mehr an Stammzellen aus Embryonen forschen.

LEXIKON: Pluripotenz

Zellen, die sich noch in alle Zelltypen – also in Gewebe aller drei Keimblätter (Ekto-, Meso- und Endoderm) – entwickeln können, nennt man pluripotent. Embryonale Stammzellen haben diese Eigenschaft.

Spezialisierung (Differenzierung) von Zellen wird durch Abschalten von Genen erreicht. Um aus Körperzellen wieder pluripotente Stammzellen zu machen, muss man diese Differenzierung rückgängig machen, also wieder alle Gene anschalten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.11.2007)