Zu unserem geistigen Leben gehört nicht nur die Deutung der Welt, sondern auch, dass wir die Welt unserem Geist gemäß einrichten. Wie Thomas von Aquin die Wahrheit in zwei Richtungen sah.

Auch wer wie Pilatus den Fragen der ganz großen Wahrheiten lieber aus dem Wege geht, kommt um die Unterscheidung von Wahr und Falsch nicht ganz herum. Schließlich möchte man ja auch im Alltag Überzeugungen haben, die wahr sind, und angelogen wird auch kaum jemand gern. So stellt sich die Frage ganz nüchtern: Was ist Wahrheit?

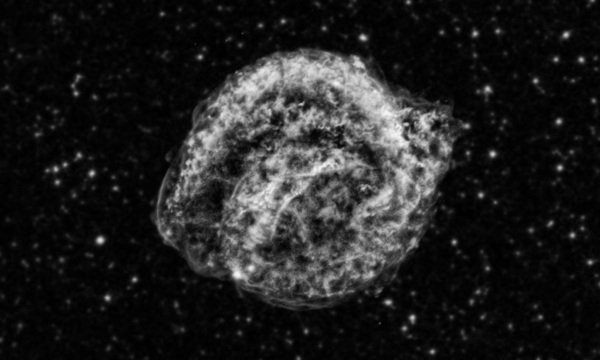

Thomas von Aquin hat dazu die klassische Antwort gegeben: Wahrheit ist die Entsprechung von Intellekt (oder „Geist“) und „Sache“ (veritas est adaequatio intellectus et rei). Sie ist eine relationale Eigenschaft von etwas Geistigem – einer Überzeugung, einer Aussage, einer Wahrnehmung oder dergleichen –, die darin besteht, dass dieses Geistige den „Dingen“ oder Tatsachen entspricht, ihnen „angemessen“ oder „adäquat“ ist. Das hat etwas Bestechendes, und wenn es auch nichts gibt, was alle Philosophinnen und Philosophen überzeugt, so findet doch ein guter Teil, dass durchaus etwas an Thomas' „Korrespondenztheorie der Wahrheit“ dran ist. Sie scheint auch unsere Intuition zu treffen. Das, was unsere Überzeugung, dass die Erde rund ist, wahr macht, ist das Rundsein der Erde. Die Überzeugung vom Rundsein der Erde ist nicht selbst rund wie die Erde – „Geist“ und „Sache“ sind sich nicht ähnlich – aber es muss hier eben eine Art „Passung“ bestehen – worin diese auch genau bestehen mag.

Was aber folgt daraus nun praktisch? Wir wollen ja wissen, was Wahrheit ist, weil wir gern wahre Überzeugungen haben und falsche vermeiden möchten. Hilft uns die Korrespondenztheorie der Wahrheit hier weiter? Man könnte meinen, dass diese Definition sich leicht operationalisieren lässt. Wer herausfinden will, ob der Geist den Tatsachen entspricht, muss halt den Geist mit den Tatsachen vergleichen und nachsehen, ob da alles passt. Das Problem ist nur: Wie genau sollten wir das denn tun? Nochmals auf die Sache hinschauen, könnte man meinen. Ist der Sachverhalt tatsächlich so, wie wir glauben? Dadurch kommen wir aber nur zu einer weiteren Wahrnehmung oder Überzeugung, enden also wieder beim Geist. An die „Sache“ selbst kommen wir nicht unmittelbar heran. Man kann immer nur weitere Wahrnehmungen, Überzeugungen etc. sammeln. Die „Sache“ können wir nie mit dem „Geist“ vergleichen, sondern immer nur den Geist mit dem Geist. Wir haben keinen archimedischen Punkt jenseits unseres Geistes, von dem aus wir über die Entsprechung oder Nichtentsprechung unseres Geistes mit der Wirklichkeit befinden könnten.

Das ist ein altbekanntes Problem und von vielen anerkannt. (Manche denken, man müsse halt darauf bedacht sein, möglichst viel Geist – eigene und fremde Wahrnehmungen und Überzeugungen – mit in Betracht zu ziehen, wenn man wahre Überzeugungen haben wolle; so kommt man dann zu einer Kohärenz- oder Konsenstheorie der Wahrheit.) Seltener beachtet wird, dass Thomas von Aquin in diesem Kontext eine zweite Idee entwickelt. Es ist eine Einsicht, die in der jüngeren Philosophie sehr bedeutsam geworden ist. Thomas vertritt nämlich die These, dass jene „Passungsrelation“ zwischen Geist und Welt durchaus nicht immer so laufen müsse, dass sich der Geist der Sache anpasst. Unser Geist ist nicht nur von der Art, die sich nach „Maß und Vorgabe“ der Sache zu richten hat. Er kann nämlich auch umgekehrt den Dingen ihr „Maß“ vorschreiben.

„Passung“. Zu unserem geistigen Leben gehören nicht nur die Wahrnehmung und Deutung der Welt, sondern auch, dass wir uns die Welt unserem Geist gemäß einrichten. Und hier liegt die Initiative beim Geist. Nicht nur Überzeugungen und Wahrnehmungen sind in unserem Geist, sondern auch Wünsche und Absichten. Diese verweisen ebenfalls auf eine „Passung“, nur ist es hier die Welt, die sich dem Geist anpassen soll, nicht umgekehrt.

Das wird in der gegenwärtigen Philosophie des Geistes unter dem Titel der „Passungsrichtung“ (direction of fit) diskutiert. Unser Geist enthält einerseits Einstellungen von der „theoretischen“ Art – Überzeugungen und Wahrnehmungen –, die sich nach der Welt richten sollten, andererseits solche von der „praktischen“ Art – Wünsche und Absichten –, die umgekehrt darauf zielen, die Welt dem Geist anzupassen. Faszinierend an Thomas' Vorschlag ist, dass er beide Passungsrichtungen unter den Titel der „Wahrheit“ bringt. Wir sind vielleicht versucht, im Fall von praktischen Einstellungen eher von „Erfüllung“ oder „Erfolg“ als von „Wahrheit“ zu reden. Aber andererseits sagt uns auch schon die Alltagssprache, dass Wünsche durchaus „wahr werden“ können, und wenn man Thomas von Aquin folgt, dann ist das ganz wörtlich so.

Das Interessante an diesem umfassenden Begriff von Wahrheit ist Folgendes: Ein guter Teil der philosophischen Tradition von Platon bis in die jüngere Vergangenheit hat praktische Vernunft auf theoretische Vernunft reduziert und geglaubt, dass praktische Vernunft eine Art Anwendung einer theoretischen Einsicht ist. Eine Gegenposition dazu – etwa der Pragmatismus – hat die umgekehrte Perspektive stark gemacht und dafür geworben, theoretische Wahrheit als speziellen Fall praktischer Erfolgsorientierung zu sehen.

Vielleicht aber braucht es hier gar keine Vor- oder Unterordnung des einen unter das andere, denn beides steht nebeneinander. Mit einem Austriazismus gesagt: Wahrheit ist, wenn alles passt, in welche Richtung diese Passung auch gehen mag.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.03.2013)