Handel: Die größten Pleiten seit 1992

Kennen Sie noch Holz Steiner oder Foto Herlango? Der Niedergang von Vöegel ist kein Einzelfall und hat prominente Vorgänger.

Das Scheitern der Supermarktkette Zielpunkt ist kein Einzelfall. Zumeist sind es nationale Unternehmen, die vom Markt verschwinden. Für den größten Aderlass sorgte der Niedergang des Konsums in den 90er-Jahren. Zumindest manche Marke hat unter einem neuen Eigentümer überlebt. "Die Presse" zeigt die größten Handelspleiten seit 1992 ...

www.BilderBox.com

Drei Jahre vor dem Konsum erwischte es die Foto- und Elektronikhandelskette Foto Herlango. Die Überschuldung des Filialisten mit 93 Standorten wies stolze 138 Millionen Euro auf. betroffen waren 1100 Mitarbeiter sowie weit über 1000 Lieferanten. Das Unternehmen wurde um etwa acht Millionen Euro (115 Millionen Schilling) von Elektro Niedermeyer übernommen.

www.BilderBox.com

Die größte Pleite in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte ist bislang der Bankrott des Einzelhandelsriesen Konsum. In den mehr als 1000 Standorten waren 17.000 Mitarbeiter beschäftigt. Der angehäufte Schuldenberg des "roten Riesen" betrug 1,9 Milliarden € damals noch 26 Milliarden Schilling. Ein Hauptgrund für den Niedergang war, dass der Konsum den damals dynamisch wachsenden Lebensmittelfilialisten wie Billa und Spar nichts entgegensetzen konnte.

APA

Die Holz-Steiner-Gruppe ging 1999 bereits zum zweiten Mal pleite. Bereits zehn Jahr zuvor war Holz Steiner zahlungsunfähig und musste den Ausgleich anmelden. 34 Fachmärkte fielen der Insolvenz zum Opfer, die Überschuldung schlug sich mit 61 Millionen Euro zu Buche. 274 Mitarbeiter verloren ihren Arbeitsplatz.

APA

Die Firma Kleider Bauer mit Sitz in Perchtoldsdorf wurde 2000 insolvent. Übernommen wurden der lange marktbeherrschende Bekleidungshändler von der österreichischen Investorenfamilie Graf, die etwa sieben Millionen Euro (über 100 Millionen Schilling) auf den Tisch gelegt haben soll. Immerhin blieben 30 der insgesamt 44 Filialen erhalten. Für Aufsehen sorgte die Familie Graf im Jahr 2004, als sie sich einen Teil der ebenfalls insolventen Hettlage-Filialen einverleibte.

APA

Die Insolvenz der Autozubehör-Kette Forstinger ging als eine der größten Pleiten 2001 in die Geschichtsbücher ein. 90 Millionen Euro machte die Überschuldung aus. Zehn der 121 Filialen wurden damals geschlossen, 50 Mitarbeiter verloren ihren Job. Nach einer geglückten Sanierung stand das Handelsunternehmen 2009 abermals auf wackeligen Beinen. Nach der Insolvenz der Forstinger-Mutter FHS Beteiligungsverwaltungs GmbH wurde die Firma von der niederösterreichischen Alcar-Gruppe komplett übernommen.

Forstinger Handel und Service G

Im Juni 2001 musste der vom Buchhändler zum Onlinehändler mutierte Libro-Konzern mit 240 Millionen Euro Schulden den Ausgleich anmelden. Im Juni 2002 kam es zum Anschlusskonkurs, als Bankenverhandlungen scheiterten. Die Passiva beliefen sich auf 349 Millionen Euro. Während die Amadeusfilialen 2002 von der Buchgruppe Thalia übernommen, kaufte im November 2002 ein Konsortium um den Industriellen Josef Taus Libro um fünf Millionen Euro aus der Konkursmasse heraus.

APA

Die Pleite der deutschen Konzern-Mutter Arcandor riss auch den Österreich-Ableger des Versandhändlers mit. Mit der Insolvenz haben 1100 Quelle-Mitarbeiter ihre Jobs verloren. Die Überschuldung betrug 88 Millionen Euro. Der Name „Quelle“, lange das Synonym für Versandhandel und die 1500 Seiten starken Kataloge, die halbjährlich an 1,2 Millionen Haushalte verschickt wurden, verschwanden. Otto-Versand erwarb die Namensrechte.

APA/rubra/RUDOLF BRANDSTÄTTER

Betroffen von der Cosmos-Insolvenz waren etwa 1160 Dienstnehmer und rund 1500 Gläubiger. Die 27 Filialen wurden geschlossen. 2005 hatte Sanierer Erhard Grossnigg, als er Cosmos kaufte, 25 Prozent Marktanteil im Auge. Doch die Preisschlacht gegen MediaMarkt/Saturn, die bei 30 Prozent Marktanteilhalten, ging verloren.

APA/HANS KLAUS TECHT

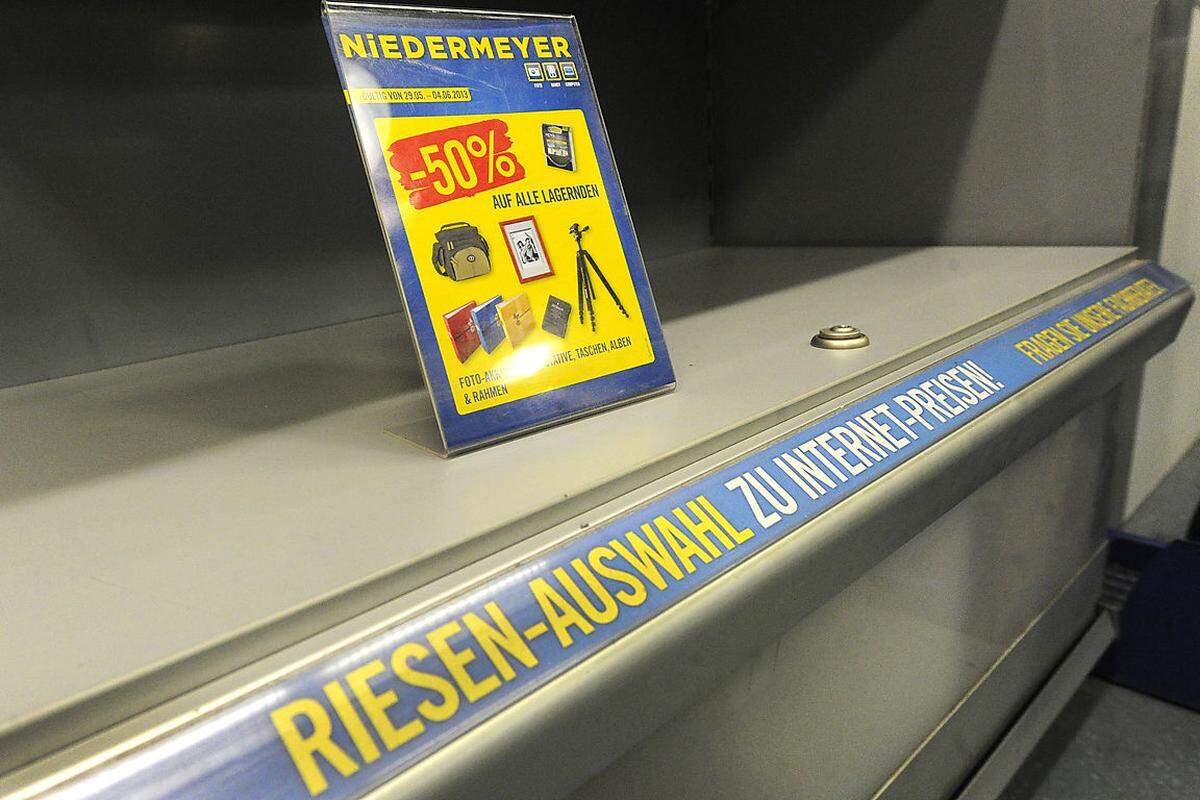

Am 2. April 2013 meldete Niedermeyer Insolvenz an - mit 29 Millionen Euro Schulden. 53 der 98 Filialen wurden sofort geschlossen, der Rest wenige Monate später. 580 Beschäftigten waren von der Insolvenz betroffen. Niedermeyer war kein klassischer Computerhändler sondern verkaufte Fotoapparate, Fernseher, Stereoanlagen, etc. Am Ende wurde dem Unternehmen wohl das Internet zum Verhängnis.

APA/HERBERT PFARRHOFER

Die Drogeriemarktkette dayli war eine der spektakulärsten Handelspleiten. Erst 2012 hat Rudolf Haberleitner die Österreich-Tochter der insolventen deutschen Schlecker-Gruppe übernommen und daraus dayli gemacht. Für das insolvente Unternehmen hat sich kein Investor gefunden. Es hat Passiva in der Höhe von 67 Millionen Euro angehäuft. 3500 Mitarbeiter, vornehmlich Frauen, haben ihren Job verloren.

APA/GEORG HOCHMUTH

DiTech war eines von Österreichs Vorzeigeunternehmen. 1999 von Damian und Aleksandra Izdebski gegründet, expandierte DiTech schnell und baute in ganz Österreich Filialen auf. Im Jahr 2014 wurde das Unternehmen geschlossen. Denn DiTech ist mit der Suche nach einem Investor gescheitert. Von der Schließung waren 22 Standorte und rund 250 Mitarbeiter betroffen.

APA/HERBERT NEUBAUER

Die Tochter der Pfeiffer-Gruppe mit 2500 Beschäftigten hat den langen Kampf ums Überleben verloren. Pfeiffer will die zur Rettung notwendigen 60 Millionen Euro nicht aufbringen. Anfang Dezember will Zielpunkt einen Insolvenzantrag stellen. >>> mehr dazu lesen Sie hier

Die Presse (Clemens Fabry)

Die Textilkette Charles Vögele muss nun auch in Österreich Insolevenz anmelden. Zuletzt waren in 102 Filialen 711 Mitarbeiter beschäftigt. Zuletzt gehörte das Unternehmen zum italienischen Modekonzern OVS, der 2016 als Retter der angegrauten Marke angetreten war. >>> mehr dazu lesen Sie hier:

APA/HERBERT PFARRHOFER