Nach Jahrzehnten des Niedergangs greifen Amerikas marode Industriestädte immer öfter zu drastischen Methoden: Sie reißen zehntausende Häuser nieder. Auf den brachen Flächen sprießt Landwirtschaft - und Grundstücksspekulation.

Im Robinwood-Park spielen keine Kinder mehr. Niemand führt hier seinen Hund Gassi, liest auf einer der Parkbänke die Zeitung, tratscht mit den Nachbarn über Arbeit oder Urlaubspläne. Hier liegt das Herz von Detroit; zumindest im geografischen Sinne. Doch man hört keinen urbanen Pulsschlag mehr. Kaum ein Haus ist bewohnt. Vernagelte Türen, kaputte Scheiben, verfaulte Dächer.

Doch im Robinwood-Park, verwuchert und vor ein paar Jahren von der Stadtverwaltung aufgegeben, sprießt zarte Hoffnung auf eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Erholung Detroits. Denn zwischen verrosteten Kinderschaukeln und Rutschen haben die Mitzwanziger Ty und Donnie einen Garten angelegt. Die beiden jungen Männer ziehen hier Salat, Kräuter, Karotten und Paradeiser, sowohl für die eigene Küche als auch zum Verkauf auf den Wochenmärkten in den schickeren, reicheren Vierteln der Stadt.

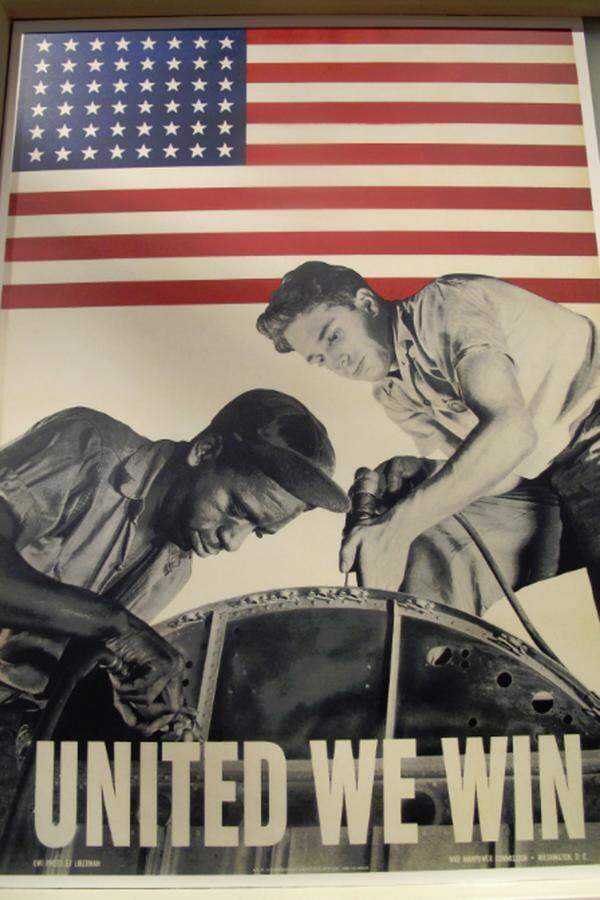

„Detroit ist der beste Ort für mich. Wenn du dich selbst organisieren kannst, findest du hier so viel Land“, sagt Donnie zur „Presse am Sonntag“. Er ist gegenüber dem Robinwood-Park aufgewachsen und hat seinen Verfall jahrelang beobachtet. Als klar war, dass die Behörden dieses Stück Land nicht mehr pflegen wollen, holte er sich die Erlaubnis, einen Garten anzulegen. „Es hat doch keinen Sinn, Essen um teures Geld zu kaufen, wenn man es selbst anbauen kann“, sagt Donnie. Er ist schwarz, sein Freund und Geschäftspartner Ty weiß. Die Rassenfrage, die Detroit derart zerrüttet hat, spielt für sie keine Rolle. „Occupy Yourself“ haben sie ihre kleine Farm getauft. „Besetze dich selbst“, mach etwas aus dir. Die Bürger von Detroit können angesichts von 18 Milliarden Dollar (13,3 Milliarden Euro) Schulden der Stadt und einem laufenden Insolvenzverfahren nicht auf kommunale Hilfe hoffen.

Damit sind sie nicht allein. Von Cleveland bis Baltimore, von Philadelphia bis Cincinnati ringen Dutzende einstige Industriestädte mit dem Niedergang. Was mit dem Aufkommen der Konkurrenz aus Fernost (erst aus Japan, später aus China) begann, wurde durch die große Rezession von 2008 bis 2010 beschleunigt. Allein im Sektor der Lohnfertigung gingen 5,8 Millionen Arbeitsplätze seit dem Jahr 2000 verloren. Baltimore zum Beispiel hat allein seit dem Jahr 1990 rund 110.000 Stellen verloren: Das war fast jeder vierte Job.

Geisterstädte. Wenn die Arbeit verschwindet, ziehen auch die Menschen weg: Ein Dutzend der im Jahr 1950 größten amerikanischen Städte hat seither mindestens jeden dritten Bewohner verloren. Youngstown in Ohio, eine Stahlstadt, die Bruce Springsteen in einem Song als jenen Ort pries, dessen Kanonen Lincolns Truppen den Bürgerkrieg gewinnen ließ und später zum Sieg der Alliierten über Hitler beitrug, ist ein besonders grelles Beispiel für dieses urbane Schrumpfen: 1930 wohnten rund 170.000 Menschen in Youngstown; heute sind es weniger als 65.000. Und sie sind arm: Keine amerikanische Stadt dieser Größe hat ein niedrigeres durchschnittliches Median-Einkommen.

Wenn die Menschen sich aus maroden Städten verabschieden, lassen sie ihre Häuser oft ohne neuen Besitzer zurück. In Detroit hat sich laut einer Erhebung des U.S. Census Bureau (das ist das US-Statistikamt) die Zahl der leer stehenden Wohneinheiten allein seit 2000 auf knapp 80.000 verdoppelt. In Cleveland kommt heute auf fünf bewohnte Häuser ein unbewohntes. In den meisten davon wird niemand je wieder wohnen. Einstige stolze Industriemetropolen werden mit der Zeit Straße für Straße, Block für Block, Viertel für Viertel zu Geisterstädten.

Diese Verwahrlosung wäre an sich schlimm genug. Die Eigenheit des amerikanischen Steuersystems beschleunigt den Niedergang von Detroit, Buffalo, Cincinnati und anderen Metropolen aber noch. Denn die Kommunen bestreiten einen überwiegenden Großteil ihres Haushaltes aus den Einnahmen der Grundsteuer. Die bemisst sich am Marktwert der örtlichen Liegenschaften. Boomt der Immobilienmarkt, steigen die Steuern: Das hat manchen Mittelschichtfamilien in den Jahren unmittelbar vor dem Platzen der Hypothekenblase im Jahr 2008 die unangenehme Überraschung höherer Grundsteuerbescheide beschert.

Wenn die Grundstückspreise allerdings sinken, hat die Stadtverwaltung ein Problem. Und die Preise sinken sofort, wenn in einem Viertel ein Haus länger leer steht, vergammelt, von Obdachlosen und Plünderern heimgesucht wird. Ein Studie des Beratungsunternehmens Econsult hat sich diesen Effekt in Philadelphia angeschaut. Das Ergebnis: Die rund 40.000 verwaisten Häuser in der Stadt haben allein im Jahr 2010 den Gesamtwert aller anderen Liegenschaften um 3,6 Milliarden Dollar verringert. Der gegenwärtige Grundsteuertarif in Philadelphia beträgt 3,127 Prozent des Marktwerts. Somit hat die Stadtverwaltung allein durch verwahrloste Häuser ohne Bewohner rund 112,5 Millionen Dollar an Steuereinnahmen verloren: zehn Prozent der gesamten Grundsteuer.

Weniger Grundsteuern bedeutet weniger Schulen, weniger Busse, weniger Polizisten, weniger Straßenbeleuchtung, weniger Rettungsautos. In Detroit ist fast jede zweite Straßenlaterne kaputt. Repariert werden sie nicht mehr – falls sie überhaupt noch stehen: So mancher Laternenpfahl wird von Altmetallsammlern fachgerecht umgeschnitten. Seit die städtischen Verkehrsbetriebe ihre Buslinien zusammenstreichen mussten, brauchen manche Kinder jeden Tag zwei Stunden, um in die Schule zu kommen, sagt Nick Tobier, Kunstprofessor an der Universität von Ann Arbor, der in Detroiter Schulen kostenlosen Kunstunterricht gibt. Heuer hatte er in seiner Klasse 38 Kinder.

So stehen viele Stadtverwaltungen vor einer schweren Wahl: Soll man historisch gewachsene, aber immer dünner besiedelte Viertel erhalten? Oder ist es klüger, sie zu planieren und den verbleibenden Bürgern neue Wohnungen zu bauen?

Immer mehr Kommunen machen Zweiteres. Stadtplanung mit der Abrissbirne ist für sie der einzige Weg, sich gesund zu schrumpfen. Rund eine Viertelmilliarde Dollar geben Amerikas Städte derzeit aus, um zehntausende Häuser niederzureißen. Cleveland zum Beispiel hat seit 2007 etwa 50 Millionen Dollar dafür verwendet, um rund 5000 Gebäude zu planieren. Die Rechnung ist einfach: Es kostet jährlich 27.000 Dollar, ein herrenloses Haus zu stabilisieren sowie gegen Feuer und Vandalismus zu schützen – aber nur einmal 10.000 Dollar, es abzureißen.

Auf den Brachen entstehen einerseits landwirtschaftliche Projekte wie jenes von Ty und Donnie in Detroit. In Cleveland gibt es nun mehr als 200 Gemeindegärten, und man darf nun offiziell im Stadtgebiet Schweine, Schafe und Ziegen halten. Die „New York Times“ berichtete neulich vom ersten Weingarten in der Stadt.

Das schafft nicht nur die Chance, Geld zu verdienen. Es ist auch eine der wenigen Chancen, wieder so etwas wie Bürgersinn und Gemeinschaftsgeist zu schaffen, sagt Kate Levin Markel von der McGregor Foundation, einer wohltätigen Stiftung, die in Detroit jährlich rund sieben Millionen Dollar für soziale Unterfangen bereitstellt, darunter auch die Gründung von Stadtgärten. „Hier kommt das alte, verzweifelte Detroit mit dem jungen, hoffnungsvollen Detroit zusammen“, sagt Markel zur „Presse am Sonntag“.

Spekulanten wittern Chancen. Andererseits facht die Demolierung ganzer Stadtviertel die Spekulation an. Denn so trostlos die Lage in den armen schwarzen Vierteln dieser Städte auch ist, gibt es überall aufstrebende, schicke Zentren. An deren Rändern sanieren Investoren alte Gebäude und bauen sie in Geschäftslokale, Restaurants und Lofts um. Das trägt zwar zur Wiederbelebung bei – doch oft auf Kosten der Armen, denen die Chance genommen wird, sich aus eigener Kraft hochzuziehen. Donnie zum Beispiel hat jene 10.000 Dollar gespart, die nötig wären, um das Grundstück neben seinem Haus zu kaufen. Er möchte dort seine kleine Stadtfarm ausbauen. Doch die Bank, der das Grundstück gehört, will nicht an ihn verkaufen – obwohl er das Geld bar auf den Tisch legen könnte. „Solange es keinen öffentlichen Druck gibt, macht jeder, was er will“, ärgert sich Kunstprofessor Tobier. „Dann werden die Banken gemeinsam mit den Immobilienfirmen de facto zu Gesetzgebern.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.11.2013)