Lars von Triers „Nymphomaniac“ enttäuscht Freunde appetitanregender Pornos und erfreut leidensfähige Cineasten. Der Sex-Exorzismus ist noch im Scheitern großes Kino.

Post coitum omne animal triste. Nach dem Sex ist jedes Tier traurig: Seit Jahrtausenden raunt diese quellenlose Weisheit durch die Köpfe von Bildungsbürgern. Der Nachsatz, die Frau sei ausgenommen, wird längst weggelassen. Charlotte Gainsbourg zeigt als sexsüchtige Joe auf der Leinwand des Berlinale-Palasts, wie sehr postkoitale Melancholie auch weibliche Seelen entleert. Lars von Trier schickt seine Muse, sein Alter Ego in eine neue Schlacht um Schuld, Sinnsuche und vergebens erhoffte Erlösung. In „Nymphomaniac“ zeigt der dänische Regiemeister die Lebensbeichte einer Frau, die achtmal am Tag ihre Löcher füllen lässt, um die Leere des Himmels zu überwinden – und einsam, traurig endet.

Kein Feelgood-Porno also. Für einen handfesten Skandal aber war von Trier schon immer gut. Vor zwei Jahren verstieß das Filmfestival von Cannes seinen langjährigen Star, weil er sich auf einer Pressekonferenz scherzhaft als Nazi bezeichnet hatte. Dem Eklat folgte das Schweigen. In Berlin blieb das 57-jährige Enfant terrible der Pressekonferenz fern, posierte aber trotzig für Fotografen mit einem „Persona non grata“-T-Shirt samt Logo von Cannes (wo er freilich längst wieder willkommen wäre). Schon im Dezember hatte er sein neues Werk gekürzt in beiden Teilen präsentiert, fernab roter Teppiche in einem kleinen Filmtheater in Kopenhagen. Die Berlinale zeigte nun außer Konkurrenz den Director's Cut des ersten Teils: „Nymphomaniac Vol. 1“. In Österreich kommt vorläufig nur die gekürzte Version ins Kino: der erste Teil am 21. Februar, der zweite am 4. April. Der langen Fassung eilte der Ruf voraus, noch viel mehr kopulierendes Fleisch zu zeigen. Doch seit das Internet jedem noch so ausgefallenen Begehren jederzeit ein Bett bereitet, schafft niemand mehr mit Sexszenen einen Skandal herbei. Ein wenig provozieren kann nur noch, wer Lust so zeigt, dass einem jede Lust vergeht. „Nymphomaniac“ ist ein langer Exorzismus des Begehrens. Der Dämon wird beschworen, um ihn auszutreiben. Dazu kommt, in kurzen, harten Sequenzen, das Arsenal des Genres zum Einsatz. Der Regisseur wahrt die Distanz des Gynäkologen. Er inszeniert das repetitive Treiben als gefühllos, schmuddelig, unästhetisch, im Grunde als Dokument nordisch-puritanischer Lustfeindlichkeit.

Ein Humanist als Kontrapunkt

Durch diese Passion muss der Kinogänger durch, um sich der cineastischen Erlösung würdig zu erweisen. Am Anfang der Rahmenhandlung liegt die über 40-jährige Nymphomanin auf dem Boden eines verregneten Hinterhofs, geschunden und ausgestreckt wie der tote Christus. So findet sie der alte Seligman (weise-verschmitzt: Stellan Skarsgård), bettet sie in seine Kammer und lässt sich bei einer Tasse Tee eine Nacht lang ihre lüsterne Vita erzählen. Der geschwätzige Gelehrte ist ein dumpfen Trieben enthobener, apollinischer Gegenpart, der Logos, die zweite Seele in von Triers Brust. Seine schrulligen Assoziationen, vom Fliegenfischen bis zur Fibonacci-Folge, bilden den Kontrapunkt zu den Bekenntnissen. Anders als Scheherazade im Märchen will Joe nur noch gerichtet, nicht gerettet werden. Seligman aber verweigert ihr die Verdammnis, als Humanist, der das Gute in jedermann sieht und wie Sokrates hofft, dass Wissen zum Guten führt.

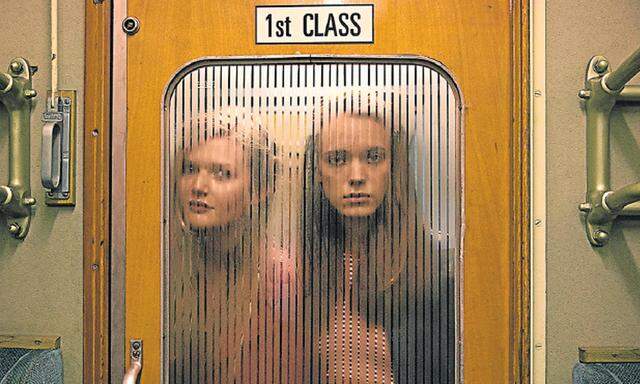

Ein weiterer Ruhepol ist Joes grundgütiger Vater (Christian Slater), der später im Delirium sterben muss. Die junge Joe in den Rückblenden spielt im ersten Teil routiniert lasziv Stacy Martin. Als 15-Jährige lässt sie sich entjungfern, mechanisch in einer Mechanikerwerkstatt. Mit einer Freundin wettet sie um Schokolade, wer mehr Männer in einem Zug vernascht. Joe wählt die Männerjagd als feministischen Fluch auf die Liebe: Weil das Sentiment abhängig macht, darf sie ihm nicht verfallen. Nur ein Mal geht sie in die Falle, als verwirrte Sekretärin eines Schnösels (Shia LaBeouf). Das hat, bei allem Trübsinn, auch humoristisches Potenzial, als eine Art „Sex and the City“ für Fortgeschrittene.

Tatsächlich testet von Trier hier wie noch nie sein Potenzial als Komödiant. Gut geht das nicht. Er weitet die Bühne zum Boulevard, wenn Uma Thurman als betrogene Ehefrau ihre Kinder in das Liebesnest des Vaters führt, in das dieser gerade einziehen will. Wie viel lustiger gerät dieses altbekannte Motiv in den Vorlagen, von Bahrs „Konzert“ bis „Monaco Franze“. Doch was dort noch als Einbruch des Chaos in eine fest gefügte Welt erheitert, spielt hier in einer sinnentleerten, hoffnungslosen Endzeit. Und so mündet die Szene in einen langen Schrei Thurmans, der auch die dankbaren Lacher der Cineasten zum Verstummen bringt.

Ein falscher Porno, eine falsche Komödie, eine mit schwerer Symbolik überfrachtete Parabel türmen sich also auf. Kann, wer Bach neben Rammstein setzt, einen reinen Akkord erzielen? Führen so viele Wege ins Leere doch noch an ein Ziel, gar zum Wahren und Schönen? „Nymphomaniac“ lässt uns an Liebe und Lust verzweifeln. Aber der Film bewahrt den Glauben an großes Kino.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.02.2014)