Mit Christoph Willibald Glucks Oper „Orfeo ed Euridice“ gelang dem Regisseur Romeo Castellucci ein Musiktheatererlebnis, das tief unter die Haut geht.

Trionfi Amore! Der Gott der Liebe siegt am Ende von Glucks „Orfeo ed Euridice“ (1762). Als Deus ex machina sorgt er für das lieto fine, das der Konvention geschuldete glückliche Ende, das in der antiken Sage so nicht steht. Mit Amors Auftritt wirft Romeo Castellucci dann doch noch kurz die Theatermaschinerie an: Eine dreidimensionale Projektion erscheint, als wäre man in ein bukolisches Landschaftsbild, in Amors Reich hineingefallen. Eurydike steigt nackt in einen Teich und badet. Idylle pur – die jäh zerrinnt. Die letzten festlichen Akkorde sind verklungen, und man blickt am Ende dieser ersten Musiktheaterproduktion der Festwochen wieder auf Karin Anna Giselbrecht. Die Kopfhörer werden ihr abgenommen. Das Licht in ihrem Zimmer abgedreht. Stille, lange Stille. Eurydike bleibt, wo sie ist. Der Rest ist Liebe, als Schimmer für die Hoffnung.

Giselbrecht ist Eurydike, eine Wachkomapatientin im Geriatriezentrum Wienerwald in Lainz. Für den Theatermacher Castellucci war es das Bild, das ihm zu Glucks Oper einfiel. Immer wieder, sobald er die Musik hörte. Ein Mädchen in einem Zustand, der den Lebenden verborgen bleibt, ein Mensch in einer anderen Welt, in der Schwebe zwischen Leben und Tod. Giselbrecht ist das Zentrum der Aufführung. Sie hört über Kopfhörer in Echtzeit die Vorstellung aus dem Museumsquartier. Das Publikum dort sieht sie dabei auf einer großen Leinwand, die die ganze Bühne einnimmt. Es ist ein gewagtes Unterfangen, ein Grenzgang, so grenzwertig wie Eurydikes Gefangensein zwischen dem Hier und dem Jenseits. Das wirft auch Fragen auf. Konnte die Patientin tatsächlich ihre Zustimmung geben, wie es die Festwochen behaupten? Darf man einen Menschen so ausstellen? Sind die Bilder, die die Kamera in Lainz einfängt, wirklich live? In einem kurzen Schwenk sieht man auch auf den Monitor, der die Lebensimpulse der Patientin anzeigt. Die Uhr dort deckt sich mit der Zeit im Museumsquartier.

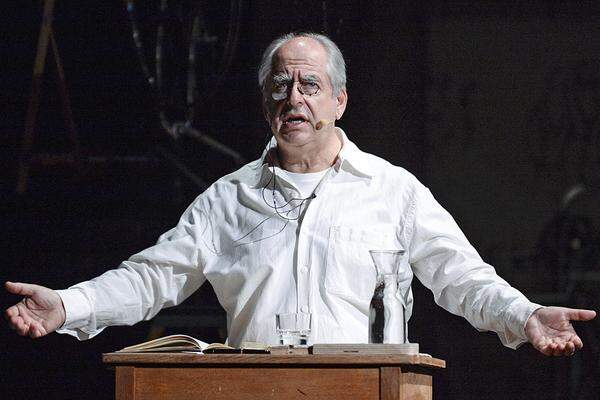

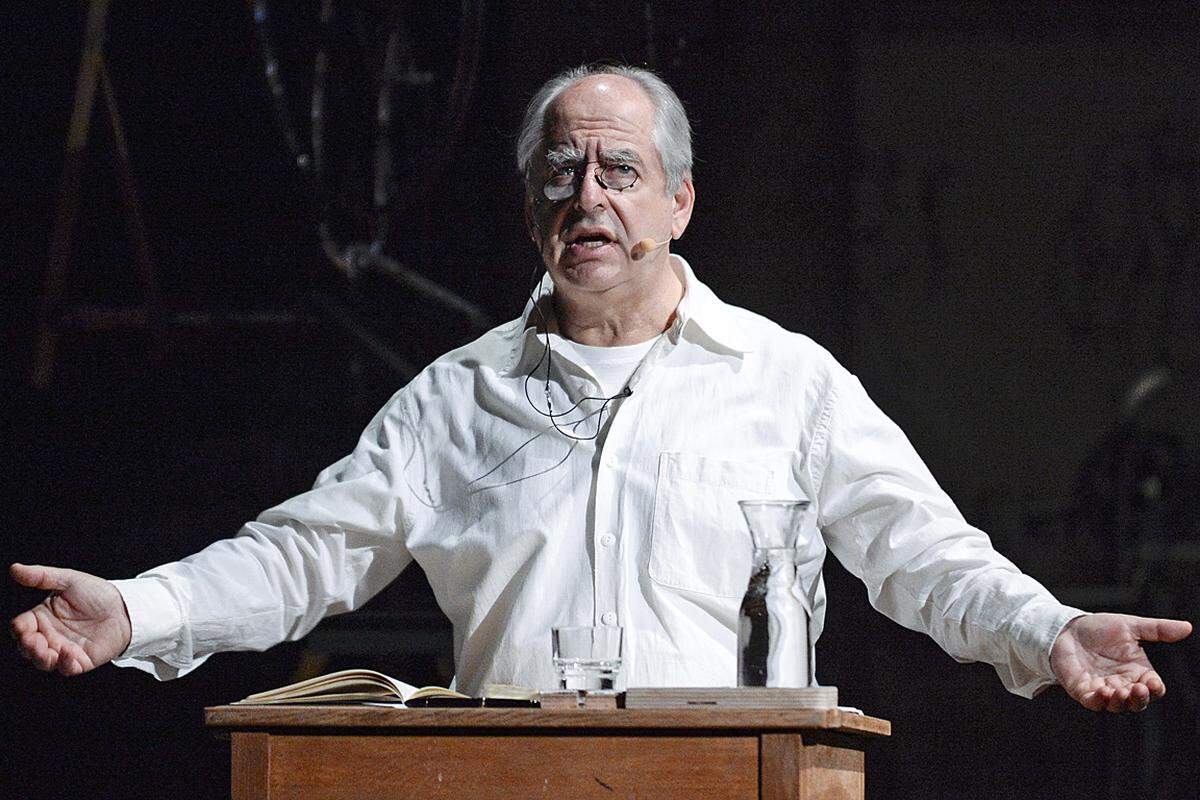

Von Schmerz erfüllte Rufe des Sängers

Die Ouvertüre hebt aus dem Graben an, feierlich, mit vitalem Einsatz vom nicht immer sehr trittfesten B'Rock – Baroque Orchestra Ghent – unter dem tüchtigen Jérémie Rhorer. Vor der Leinwand sitzt Countertenor Bejun Mehta als Orpheus auf einem Sessel. Für Castellucci sind er und die anderen ausgezeichneten Sänger Instrumente, statische Platzhalter der mythologischen Figuren, Katalysatoren für die Emotionen in Glucks Musik. Mehta, der die ganzen zwei Stunden auf der Bühne steht, bündelt das in überwältigenden Ausdruck. Für seine schmerzerfüllten Rufe nach der Geliebten steht er auf und tritt vor ein Mikrofon. Dahinter wird zunächst in projizierten Sätzen die Lebensgeschichte von Giselbrecht erzählt: 1989 geboren, als Kind Turnausbildung und rhythmische Sportgymnastik. Später packt sie das Tanzfieber, Ballettunterricht. Die Familie übersiedelt von Linz nach Wien, um ihr eine professionelle Ausbildung zu ermöglichen. Sie geht an die Ballettschule der Staatsoper, nimmt Privatunterricht, studiert Musik und Flöte am Konservatorium. Sie beginnt auch ein Studium der Slawistik, ist oft in Bratislava, ihrer Lieblingsstadt. Dort wacht sie eines Tages nicht mehr auf. Herzstillstand. Sie wird wiederbelebt und liegt seither im Wachkoma. Reagiert mit den Augen auf Berührungen und Worte, kann lächeln, weinen.

Orpheus' Klagen und die des Chores (unsichtbar im Graben der phänomenale Arnold Schoenberg Chor) wirken. Der Sänger erweckt das Mitleid der Götter, Amor (der Wiener Sängerknabe Laurenz Sartena) gibt ihm die Erlaubnis, seine Eurydike aus dem Reich der Schatten zurückzuholen. Eine Kamerafahrt beginnt, durch die Straßen Wiens, unklare, verschwommene Bilder, vor denen Orpheus in das Totenreich zu schweben beginnt, während er die Furien mit seinem Gesang besänftigt. Die Fahrt führt vor das Tor des Spitals und schließlich in das Zimmer von Karin Anna Giselbrecht. Erinnerungsfotos mit der Tanzenden an der Wand sind zu sehen, dann schemenhaft ihr Körper, der regungslos im Bett liegt, ihr Gesicht. Nur manchmal stellt die Kamera scharf, zeigt, wie sich ihre Augen bewegen, während Christiane Karg hinter der Leinwand sichtbar wird und ihr die Stimme leiht.

Das Glück am Ende ist nur Chimäre

Es sind Bilder von beachtlicher Intensität und Kraft, die Castellucci mit Glucks Musik zur Deckung bringt. Beklommen begibt man sich mit Orpheus auf den Weg zu Eurydike und weiß so wenig wie er, was einen erwartet. Bang fragt man sich, ob man es ertragen kann. Die Konfrontation mit dem, was wir gern aus dem Leben verdrängen wollen, rückt bedrohlich näher. Castellucci gelingt es, dem, was schnell ins vordergründig Sensationsheischende hätte kippen können, alles Spekulative zu nehmen. Behutsam, respektvoll, zärtlich blickt die Kamera auf Eurydike. Als Orpheus dann gegen das Gebot der Götter seiner Geliebten in die Augen blickt, zersprengt auch das Bild aus dem Krankenhaus in gleißendes Weiß und stürzt in tiefe Dunkelheit. Aus ihr heraus stimmt Orpheus sein berühmtes „Che farò senza Euridice?“ an. Bis ihm Amor die kurze Chimäre eines glücklichen Ausgangs vor Augen führt. Für Romeo Castellucci ist die Oper „die Form des künstlerischen Ausdrucks, die Information und Emotion am besten begreifen kann“. Herz und Hirn wollen die Festwochen unter der neuen Leitung stimulieren. Hier ist es gelungen. In einem Wurf von großer, bewegender, auch verstörender Wahrhaftigkeit.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.05.2014)