Der "Presse" exklusiv zur Verfügung gestellte Daten zeigen: Die Agrarsubventionen stützen nicht nur die kleinen Bauern. Stiftungen, Konzerne und die Kirche profitieren in großem Stil.

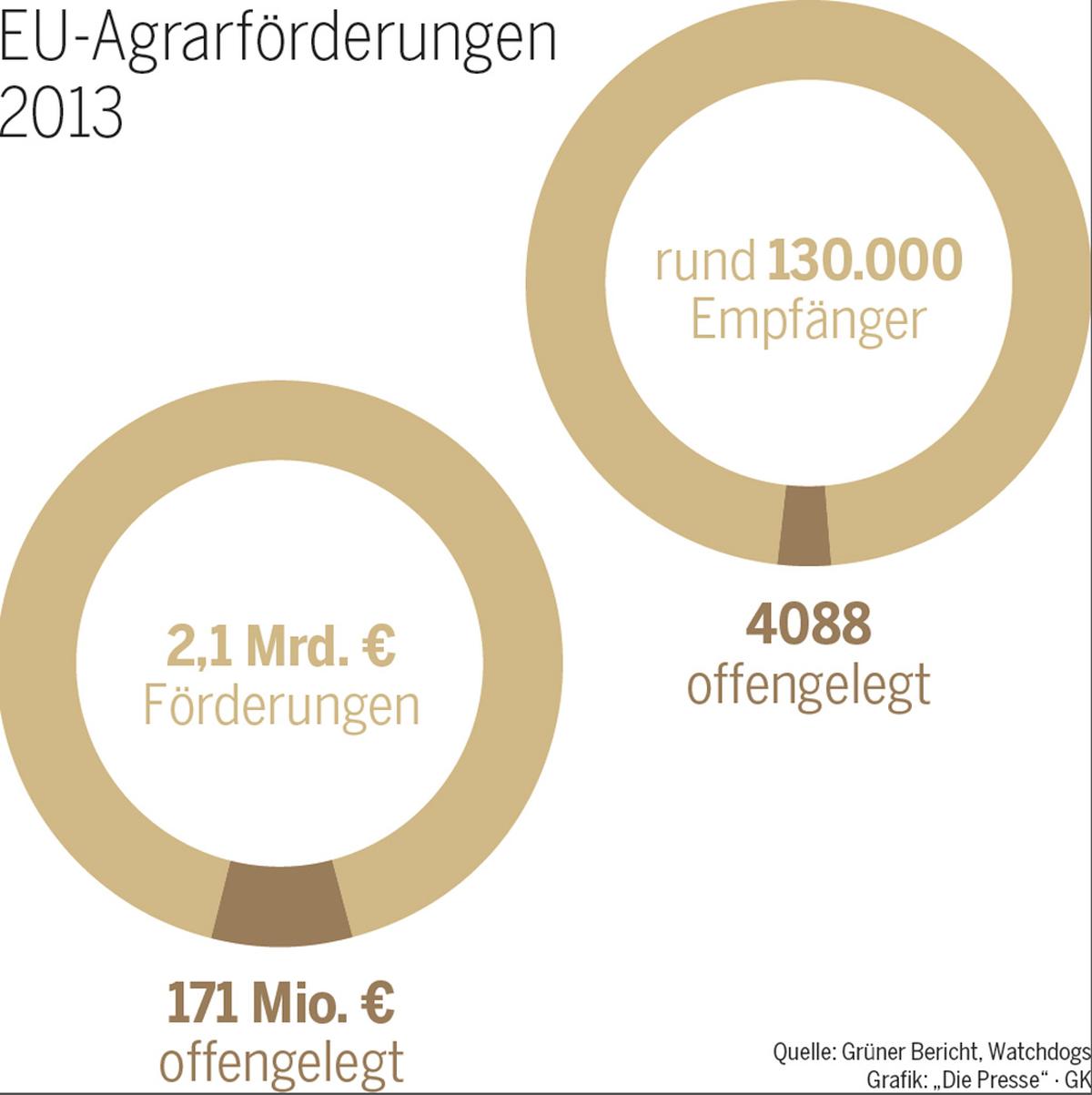

Wien. Die EU-Länder lassen sich die Landwirtschaft einiges kosten. Rund 2,1 Milliarden Euro Agrarförderungen werden allein in Österreich pro Jahr verteilt – Mittel der EU, des Bundes und der Länder. Aber nicht alles Geld, das unter „Landwirtschaft“ firmiert, bekommen die Bauern. Unter dem Titel Agrarpolitik wird längst auch Strukturpolitik betrieben. Obwohl in der Öffentlichkeit stets der kleine, bäuerliche Familienbetrieb hochgehalten wird, den es mit den Subventionen am Leben zu halten gilt, finden sich unter den großen Beziehern vor allem Landwirtschaftskammern, Tourismus- und Vermarktungsgesellschaften, Lebensmittel- und Energiebetriebe, Stiftungen und kirchliche Einrichtungen.

Die Analysten des auf Datenrecherche, -analyse und -kommunikation spezialisierten Beratungsunternehmens Watchdogs haben in Kooperation mit der „Presse“ als Erste die aktuellen Daten aus der Transparenzdatenbank für Österreich ausgewertet. Größte Überraschung: Die A1 Telekom Austria erhielt im Förderjahr 2013 1,14 Millionen Euro aus dem Agrartopf. Ein Unternehmen, das nicht gerade für seine Kompetenz im Pflügen, Melken und Bewässern bekannt ist. Doch es ist alles rechtens. Das Geld kam aus der Breitbandförderung: Damit wird der Ausbau von Breitbandinternet auf dem Land unterstützt, weil sich dies für die Konzerne sonst nicht rentieren würde. Neben der Telekom Austria wurden laut Verkehrsministerium aus diesem Topf unter anderem Förderungen für T-Mobile, die Energie AG und Netcompany genehmigt. Finanziert wird das aus dem Budget für die „Ländliche Entwicklung“: Ein Sammelbegriff für Maßnahmen, die den ländlichen Raum am Leben erhalten und die Landbevölkerung vom Abwandern abhalten sollen. Dafür stand 2013 eine Milliarde Euro zur Verfügung.

10.600 Euro für das Steirereck

Die Transparenzdatenbank ist öffentlich zugänglich und listet die Empfänger der Agrarsubventionen auf. Bis 2011 waren alle Bezieher einsehbar. Dann erklärte es der Europäische Gerichtshof für unverhältnismäßig, dass auch Privatpersonen, also einfache Bauern, aufscheinen. Seither müssen nur noch juristische Personen offengelegt werden. Auch Großbauern mit Millionenförderungen fehlen seither in der Datenbank.

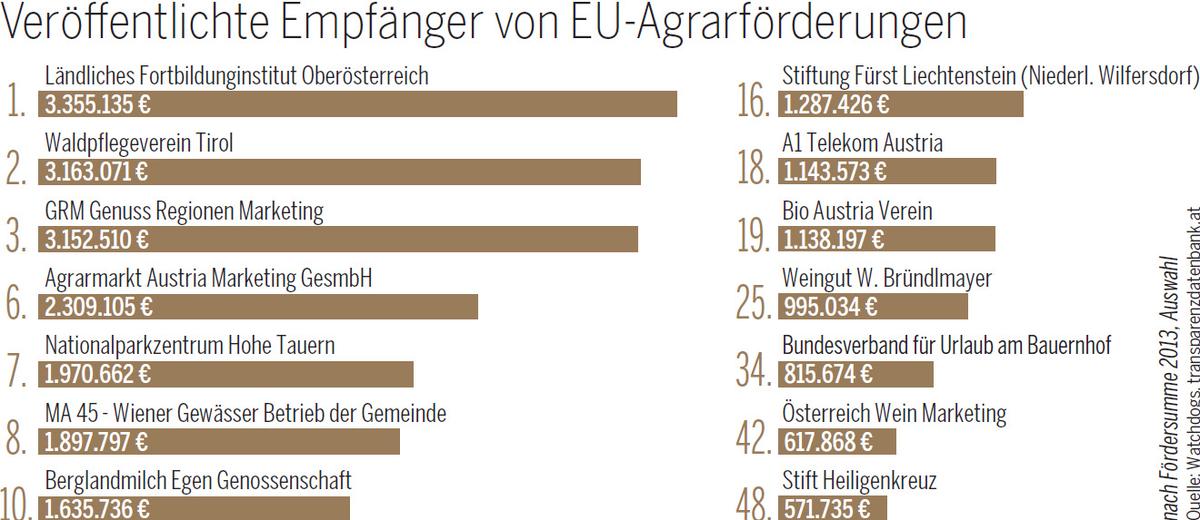

Von rund 130.000 Empfängern wurden laut Watchdogs zuletzt nur 4088 öffentlich gemacht. Allerdings erhielten diese immerhin rund 171 Millionen Euro – etwa acht Prozent der gesamten Fördersumme. Am meisten kassierte das Ländliche Fortbildungsinstitut Oberösterreich (3,4 Millionen Euro), gefolgt vom Waldpflegeverein Tirol (3,16 Millionen Euro) und der GRM Genuss Regionen Marketing (3,15 Millionen Euro). Ganz vorn sind auch dieses Mal Privatstiftungen: etwa die Stiftung Fürst Liechtenstein mit rund 1,3 Millionen Euro. Laut Watchdogs flossen 2013 etwa 3,1 Millionen Euro an Stiftungen. Kirchliche Einrichtungen erhielten rund 3,7 Millionen Euro. Auch das Nobelrestaurant Steirereck wurde mit 10.628 Euro gefördert.

Die niedrigste Fördersumme bekam mit sieben Euro übrigens die Agrargemeinschaft-Planalm. Dass sich der bürokratische Aufwand gelohnt hat, darf bezweifelt werden.

Interaktive Grafik zur Verteilung der Agrarförderungen:www.diepresse.com/agrar

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.05.2014)