Gustav Peichl: Das Beste von Ironimus

Er wurde zur Institution: Gustav Peichl, Architekt von Profession, und Karikaturist aus Leidenschaft. DiePresse.com würdigt den Verstorbenen mit einer Galerie.

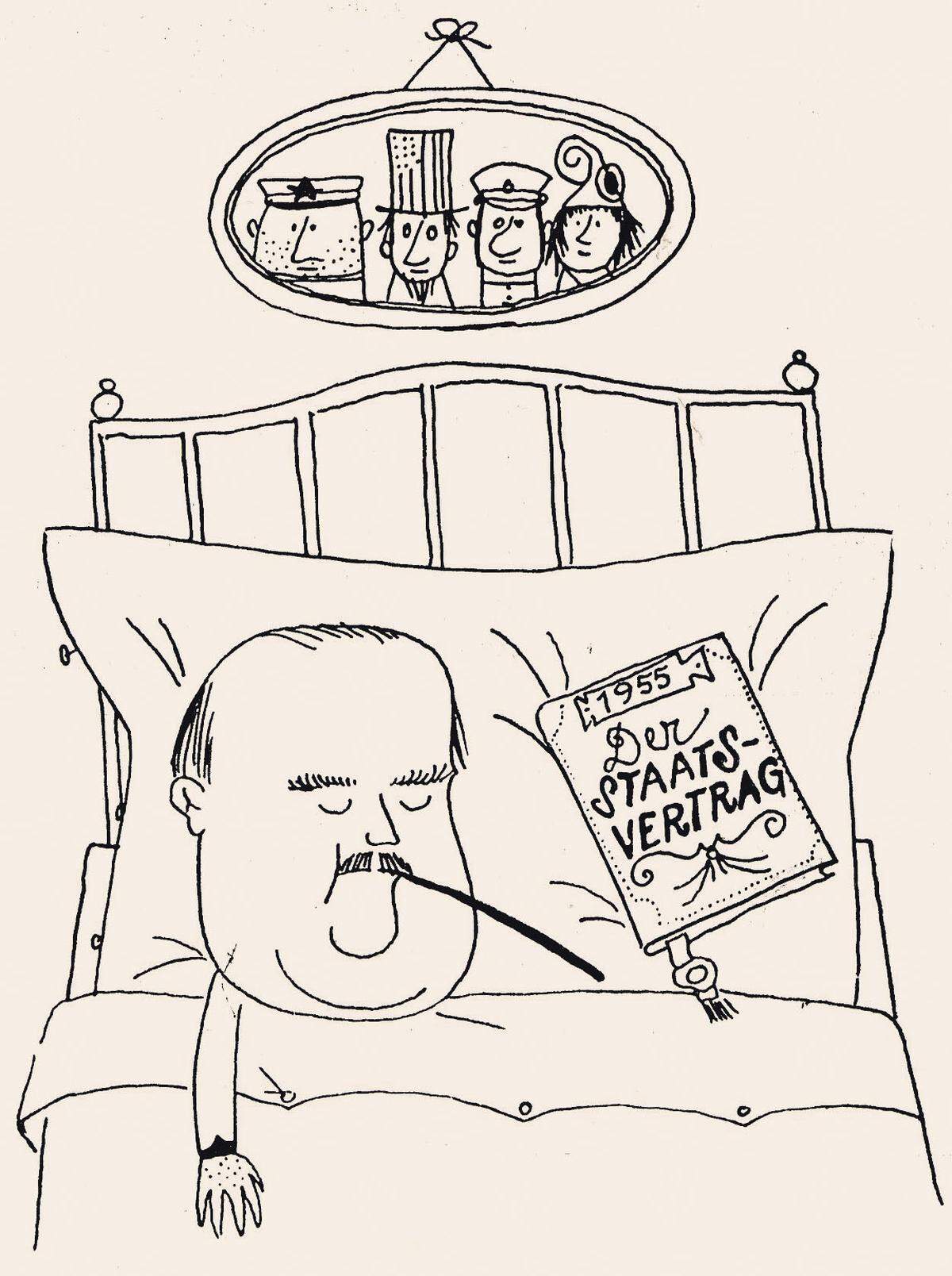

1954. Es war die Silvesternummer 1954 der „Presse“, in der „Ironimus“ den Hoffnungen diverser Staatsmänner seine Zeichenfeder lieh. Julius Raab skizzierte er – samt obligater Virginier – mit dem österreichischen Staatsvertrag auf dem Kopfpolster – der heißeste Wunsch aller Österreicher: Endlich wirklich frei sein – im eigenen „immerwährend neutralen“ Haus Österreich. Der Wunsch sollte schon im Mai 1955 in Erfüllung gehen. Und Peichls Karikatur wurde eine der berühmtesten im Werkkatalog des „Ironimus“. Am Sonntag ist Peichl im 92. Lebensjahr nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. (Zum Nachruf: Adieu, Gustav, Doyen der „Presse“-Redaktion!)

Gustav Peichl

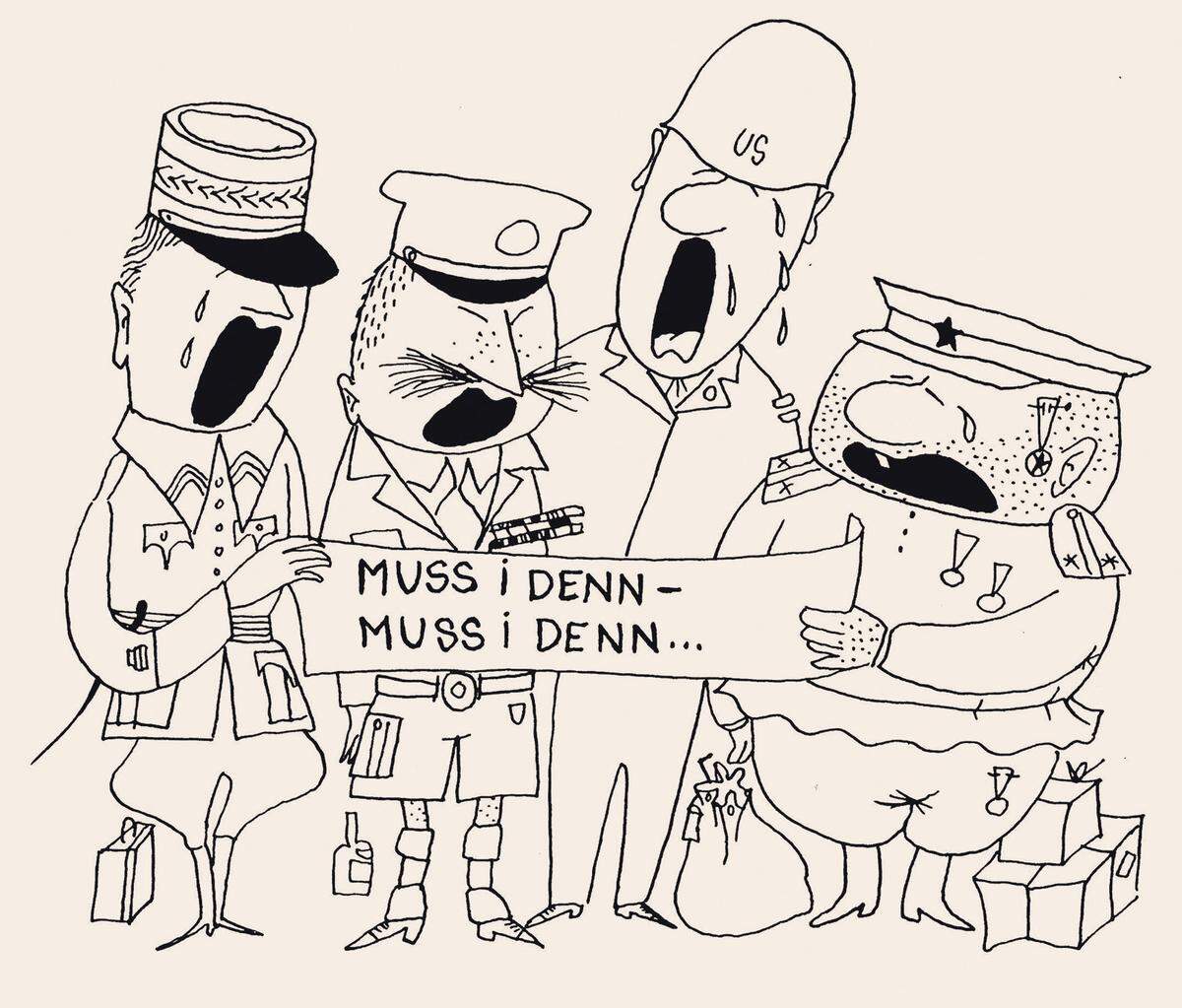

1955. Die alliierten Besatzungstruppen verlassen nach und nach die lieb gewonnene zweite Heimat Österreich. Der Preis für die neue Freiheit ist nicht gering: 150 Millionen Dollar bekommt allein die Sowjetunion innerhalbvon sechs Jahren, dazu noch zehn Jahre lang je eine Million Tonnen Rohöl.

Gustav Peichl

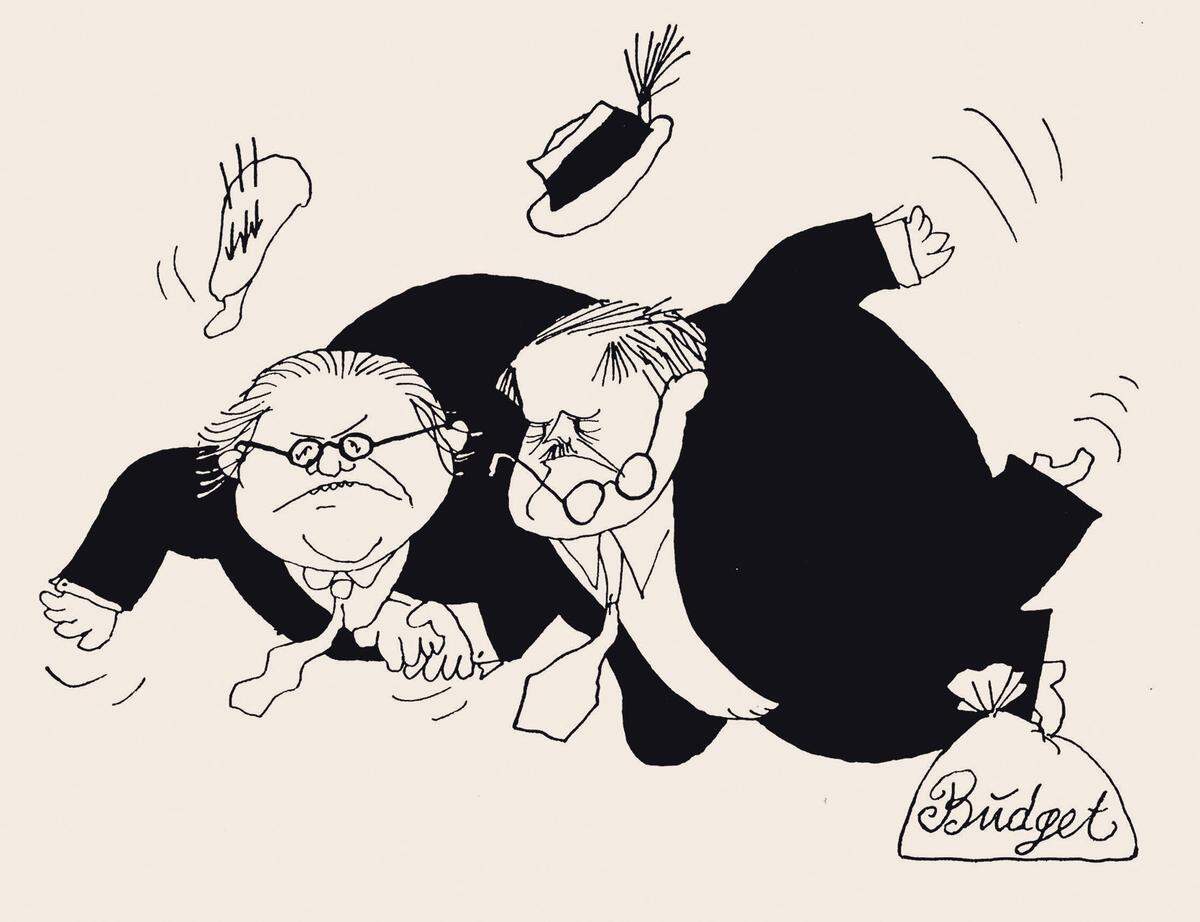

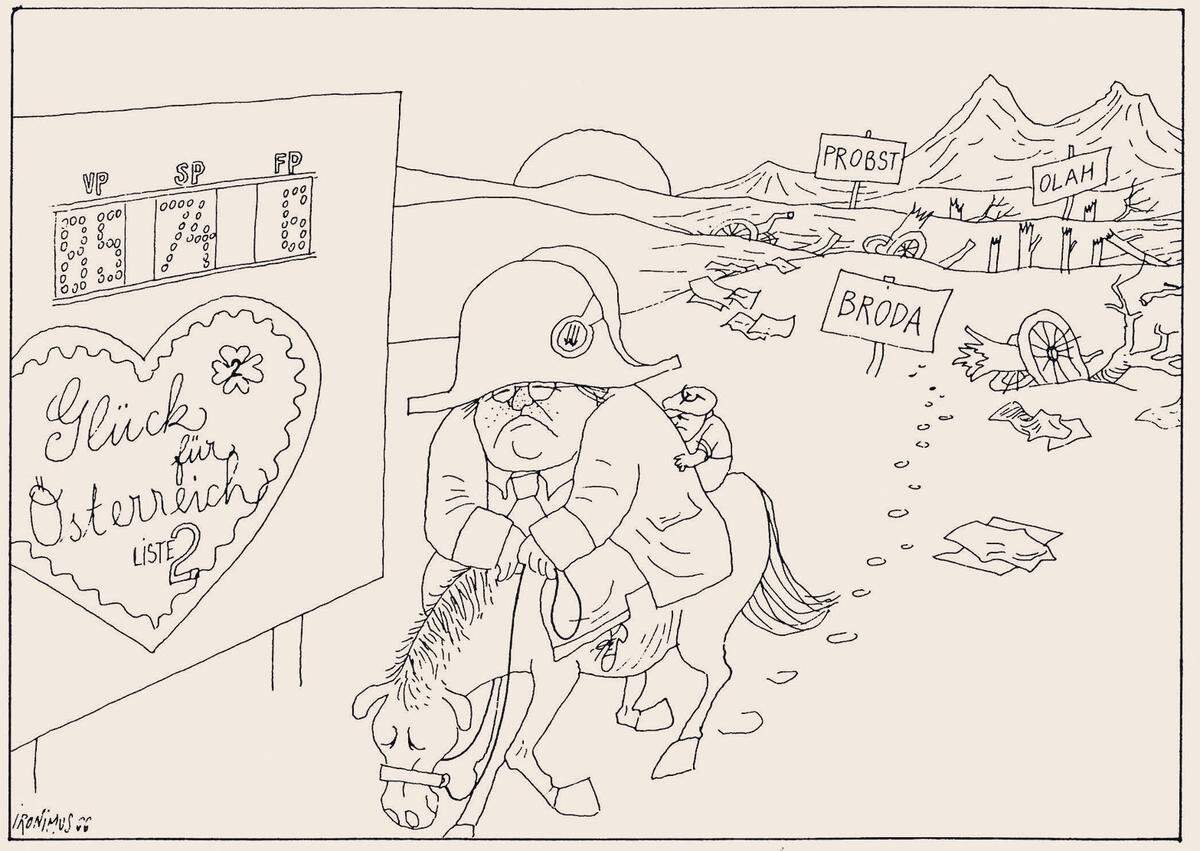

1960. Nach dem Staatsvertrag als gemeinsamem Ziel beginnt für die zwei Großparteien der zermürbende Kampf gegeneinander. Man ist in einer Koalition aneinander gebunden, aber man einigt sich selten. 1960 zerstreiten sich VP-Bundeskanzler Julius Raab und sein SPÖ-Vize, Bruno Pittermann, wegen des Budgets und bieten ihren Rücktritt an. Aufgrund der laufenden Südtirol-Debatte bei den UN lehnt Bundespräsident Adolf Schärf die Demission aber ab. Die beiden müssen weiterwursteln.

Gustav Peichl

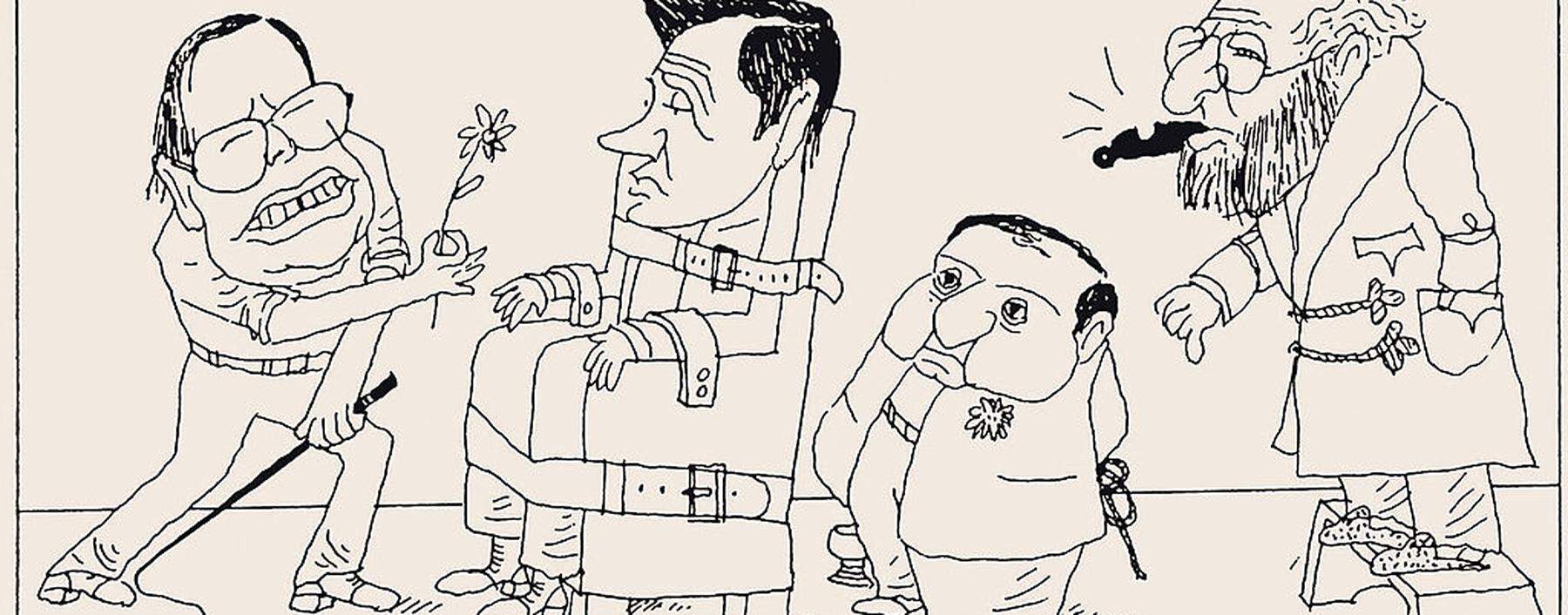

1966. ... hat ihn die ÖVP mit dem Reformer Josef Klaus geschlagen. Bruno Pittermanns bitterste Wahlniederlage – großteils durch haarsträubende Fehler selbst verschuldet. Die Volkspartei rechnete nicht in ihren kühnsten Träumen mit einer absoluten Mandatsmehrheit. Den ersten Sprengelergebnissen am Nachmittag wollte sie gar nicht trauen, so sensationell waren diese. So kam es zur ersten Alleinregierung in der Geschichte der Zweiten Republik.

Gustav Peichl

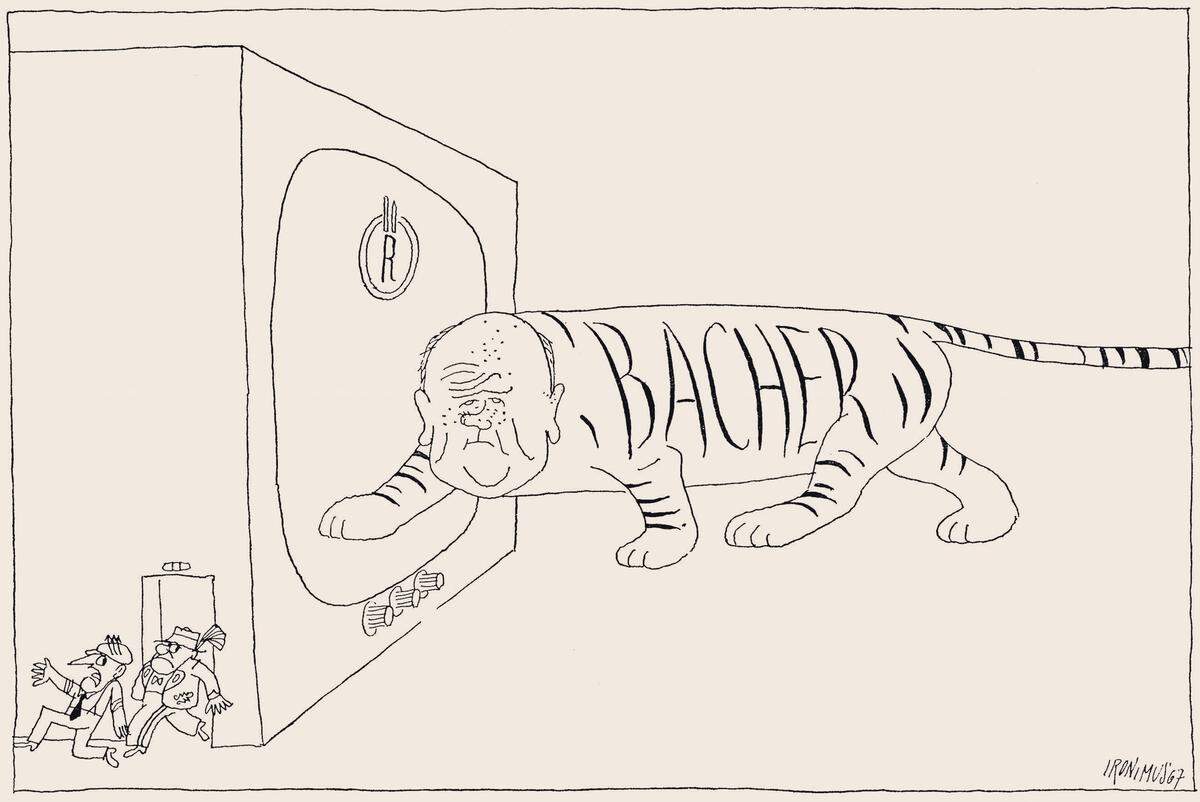

1967. Eine der ersten Reformen der Alleinregierung Klaus gilt dem staatlichen Rundfunk. Die Parteigünstlinge werden verjagt, der bürgerliche Zeitungsmacher Gerd Bacher wird erster Generalintendant des neuen ORF. Eine Informationsoffensive beginnt, langsam gestaltet Bachers Team das verschlafene Amt zu einer Radio- und TV-Anstalt internationalen Formats. Die besten Journalisten des Landes sind für den ORF gerade gut genug. Er zahlt auch dementsprechend.

Gustav Peichl

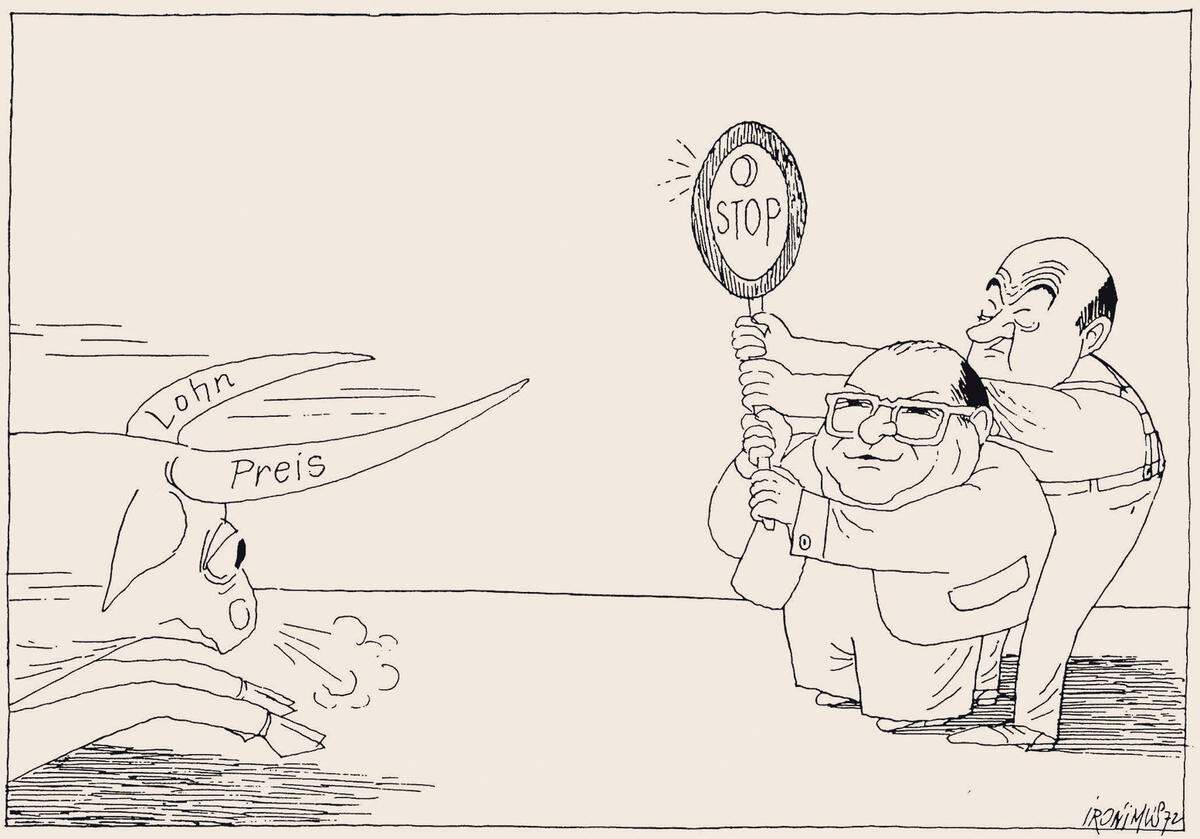

1972. Viele Jahre lang personifizieren Rudolf Sallinger und Anton Benya ein österreichisches Unikat: die Sozialpartnerschaft. Hier werden die krassen Interessengegensätze zwischen dem Gewerkschaftsbund und der Handelskammer im Dialog ausgeglichen. Durch die persönliche Freundschaft der beiden Präsidenten, die auch innerparteilich eine dominierende Stellung haben, kommt es stets zu einem Kompromiss, der Arbeitnehmer wie Arbeitgeber halbwegszufrieden leben lässt.

Gustav Peichl

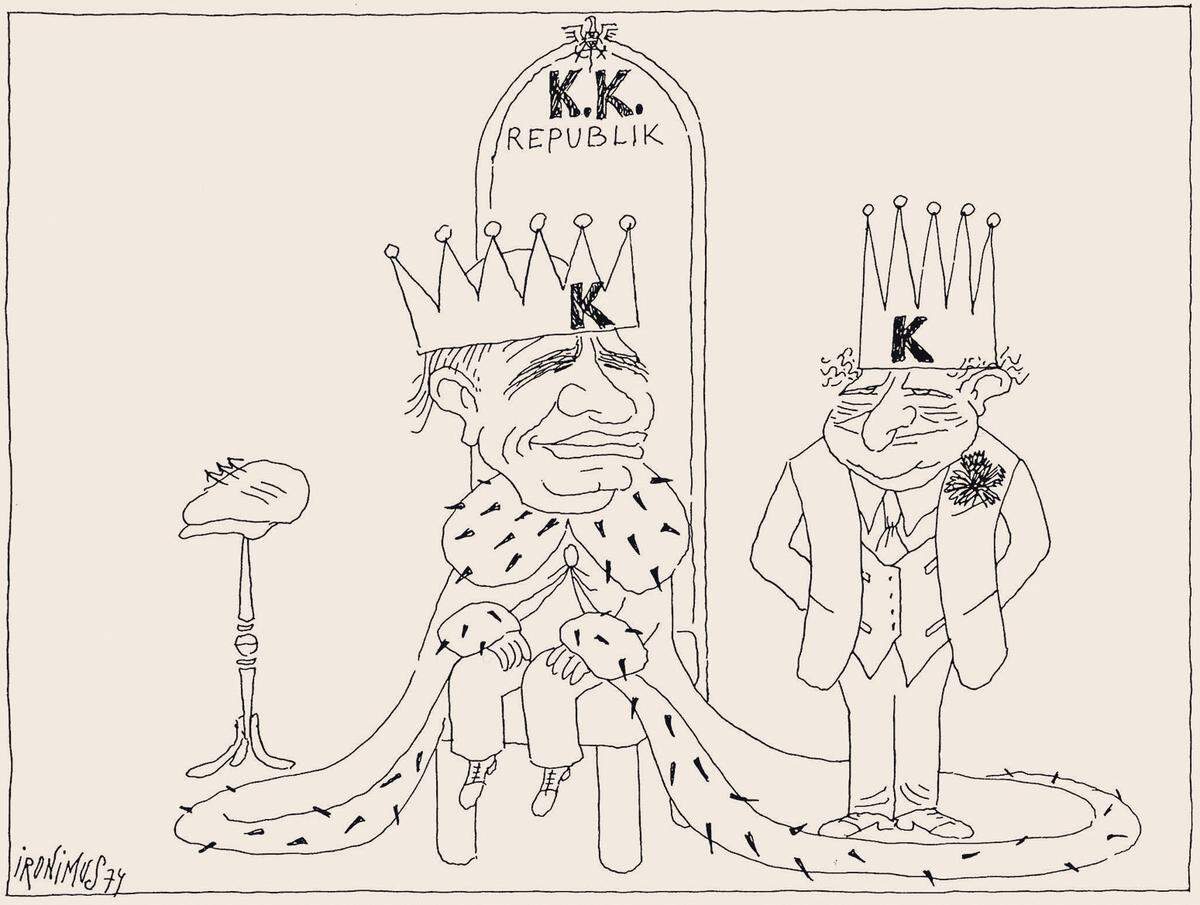

1974. Kakanien, wie es im Büchl steht. Rudolf Kirchschläger, der parteifreie Bundespräsident, repräsentiert; Bruno Kreisky, der sozialistische Parteichef, regiert. Und Franz Kardinal König gewinnt in den vielen Jahren seiner Amtszeit als Wiener Erzbischof die Herzen der Öffentlichkeit. Man hat Respekt vor allen drei Herren. Noch ist das Gespenst der Korruption und der eigennützigen Durchstechereien von Politikern in weiter Ferne. Doch diese selige Periode sollte nicht mehr lange dauern.

Gustav Peichl

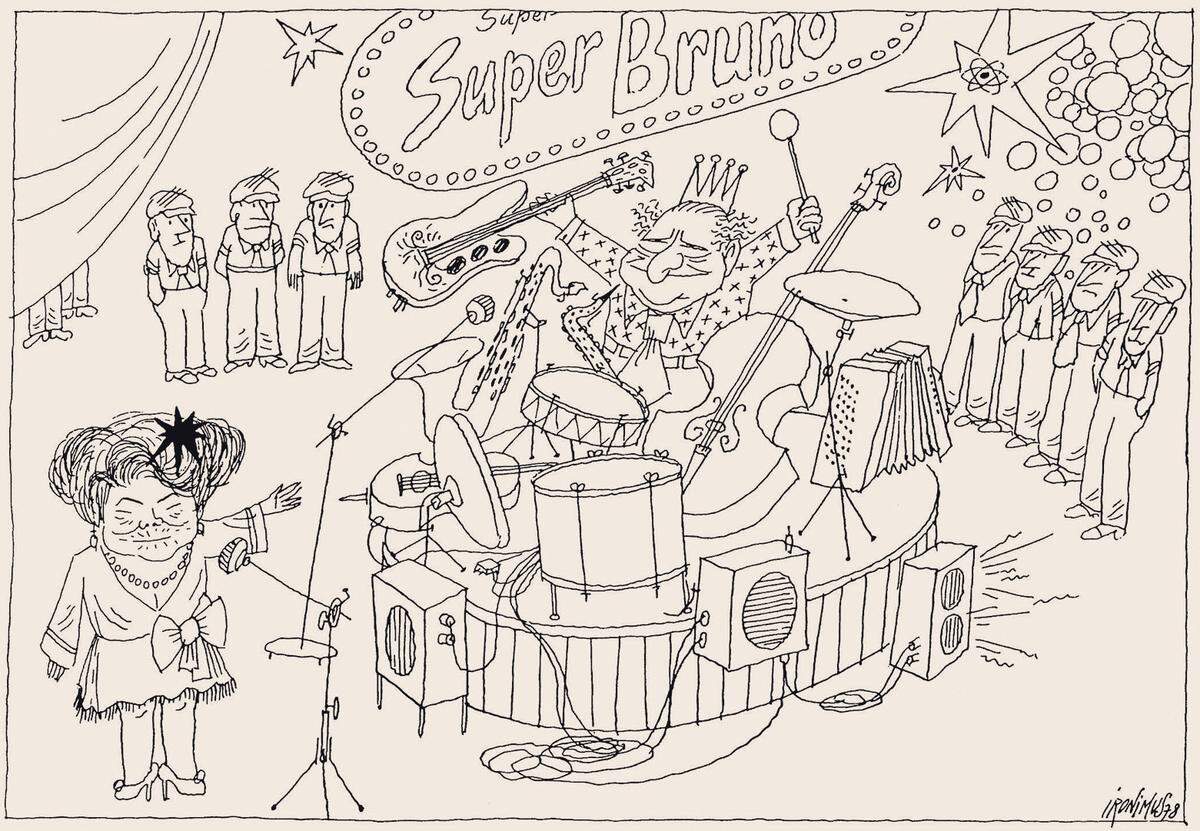

1978. Die Volksabstimmung über die Frage, ob das fertige Atomkraftwerk in Zwentendorf in Betrieb gehen soll, verliert Regierungschef Bruno Kreisky – knapp. Die Grünbewegten schnuppern erstmals Morgenluft, Kreisky hat versprochen, bei einer Niederlage zurückzutreten. Davon kann natürlich gar keine Rede sein. Kreisky erhält eine Generalvollmacht, kann jetzt ganz allein Dirigent spielen und gewinnt die Wahl 1979 souverän. Doch der Horizont trübt sich bald danach ein. Kreisky ist krank, wird zunehmend reizbarer. Aber er kann und will nicht abtreten. Schon gar nicht Hannes Androsch zuliebe.

Gustav Peichl

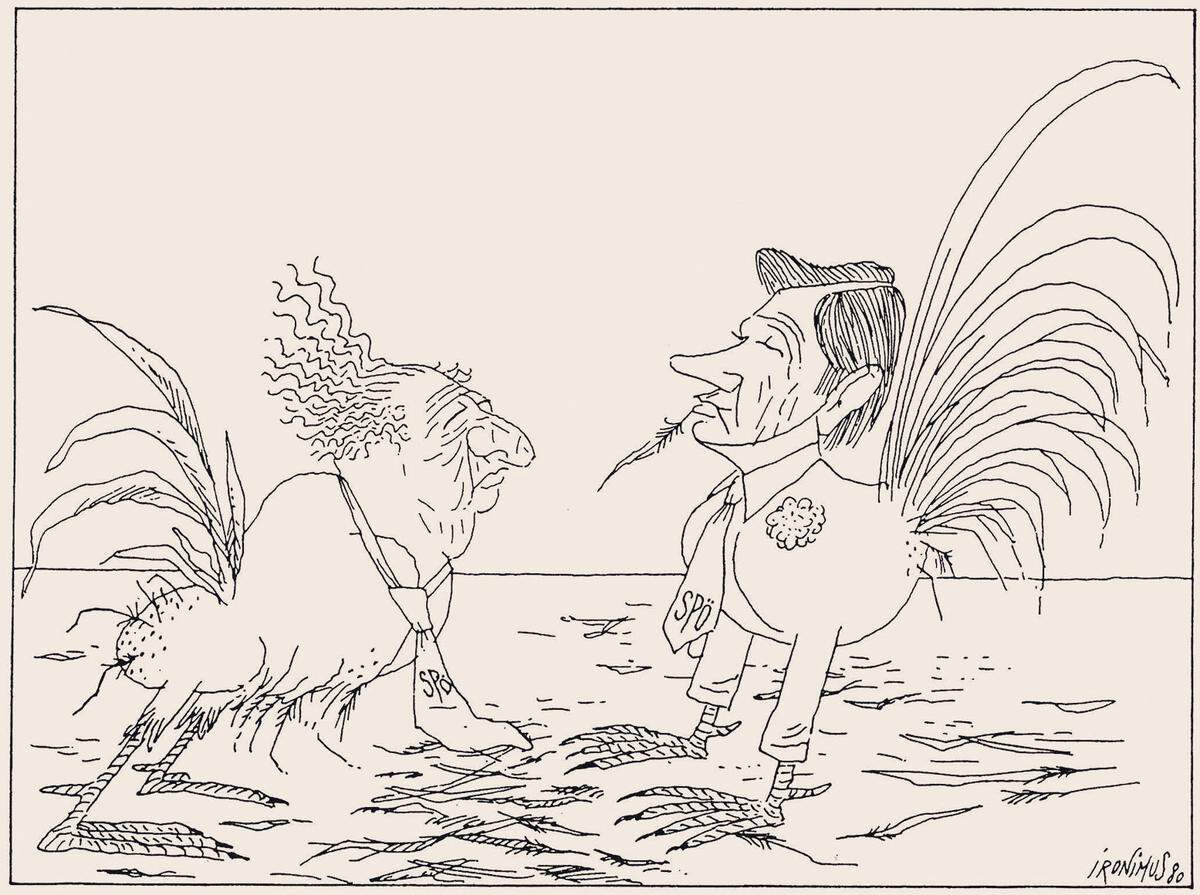

1980. Der Bauskandal um das Wiener Allgemeine Krankenhaus und die Steuerkanzlei Consultatio des Finanzministers, Hannes Androsch, dienen Kreisky vordergründig als Anlass, sich des Kronprinzen zu entledigen, dem er nicht mehr über den Weg traut. Statt seinem einstigen Liebling behutsam den Weg zu ebnen und die Fäden aus der Hand zu geben, verfolgt Kreisky den Jüngeren mit biblischem Hass. So geht eine erfolgreiche Dekade zu Ende. Am Schluss ist Androsch politisch erledigt und Kreisky scheidet verbittert aus allen Ämtern.

Gustav Peichl

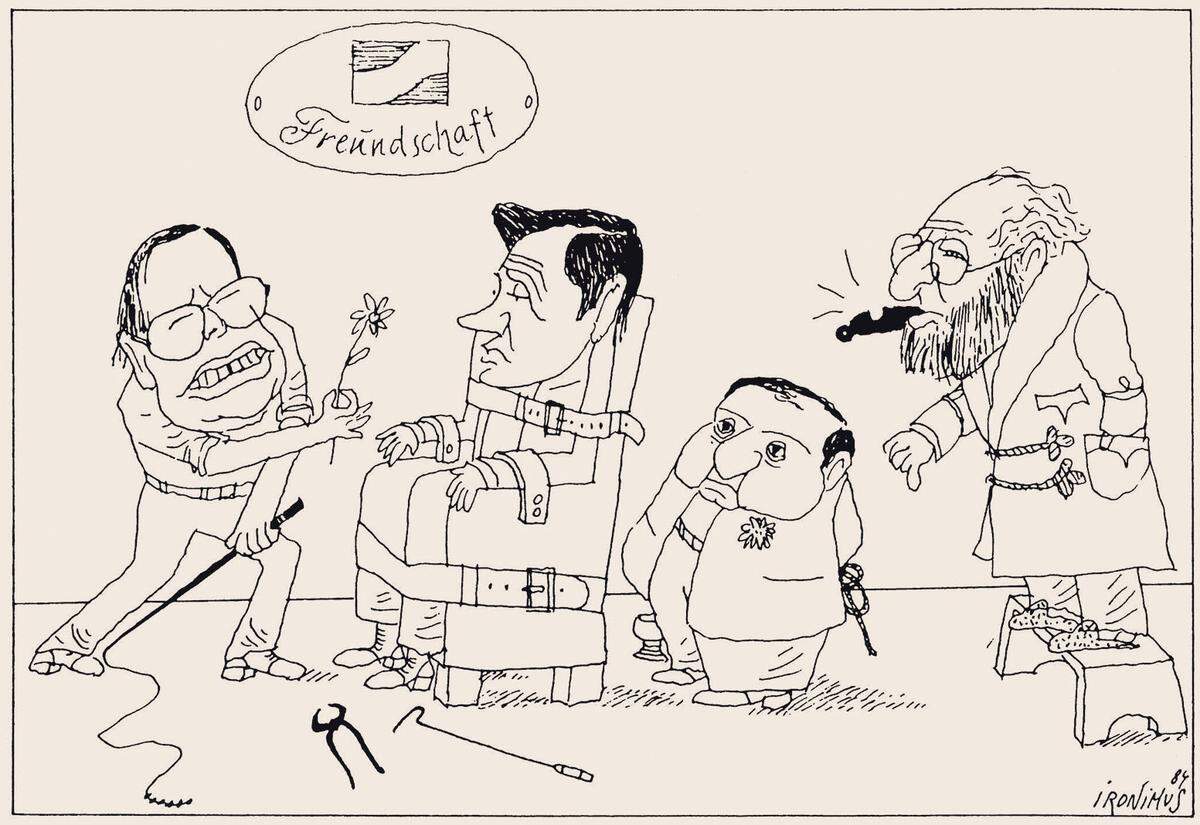

1984. Noch ist Kreisky Ehrenvorsitzender seiner Partei und attackiert jetzt von seinem Alterssitz auf Mallorca den verstoßenen Lieblingsjünger Androsch. Der neue Parteichef und Bundeskanzler, Fred Sinowatz, ist mit der Situation völlig überfordert und hat in dem Tiroler Herbert Salcher einen Finanzminister, der auch nicht gerade das Gelbe vom Ei ist. Aber ihm unterstehen die Finanzbehörden. Und diese bearbeiten die Causa Androsch fünfzehn Jahre lang.

Gustav Peichl

1985. Still wird es in der Stopfenreuther Au, wo die Koalitionsregierung Sinowatz/Steger gern ein Donaukraftwerk gebaut hätte. Die Ökobewegung und die „Kronen Zeitung“ haben es verhindert. Nach dem (knappen) Sieg gegen die Kernkraft merken die selbst ernannten Umweltschützer, dass sie zu einem politischen Faktor werden. Die Gründung der grünen Partei steht bevor. Sinowatz muss in Hainburg nachgeben, er verkündet „eine Nachdenkpause“. Und wie das in Österreich so ist – sie währt bis heute ...

Gustav Peichl

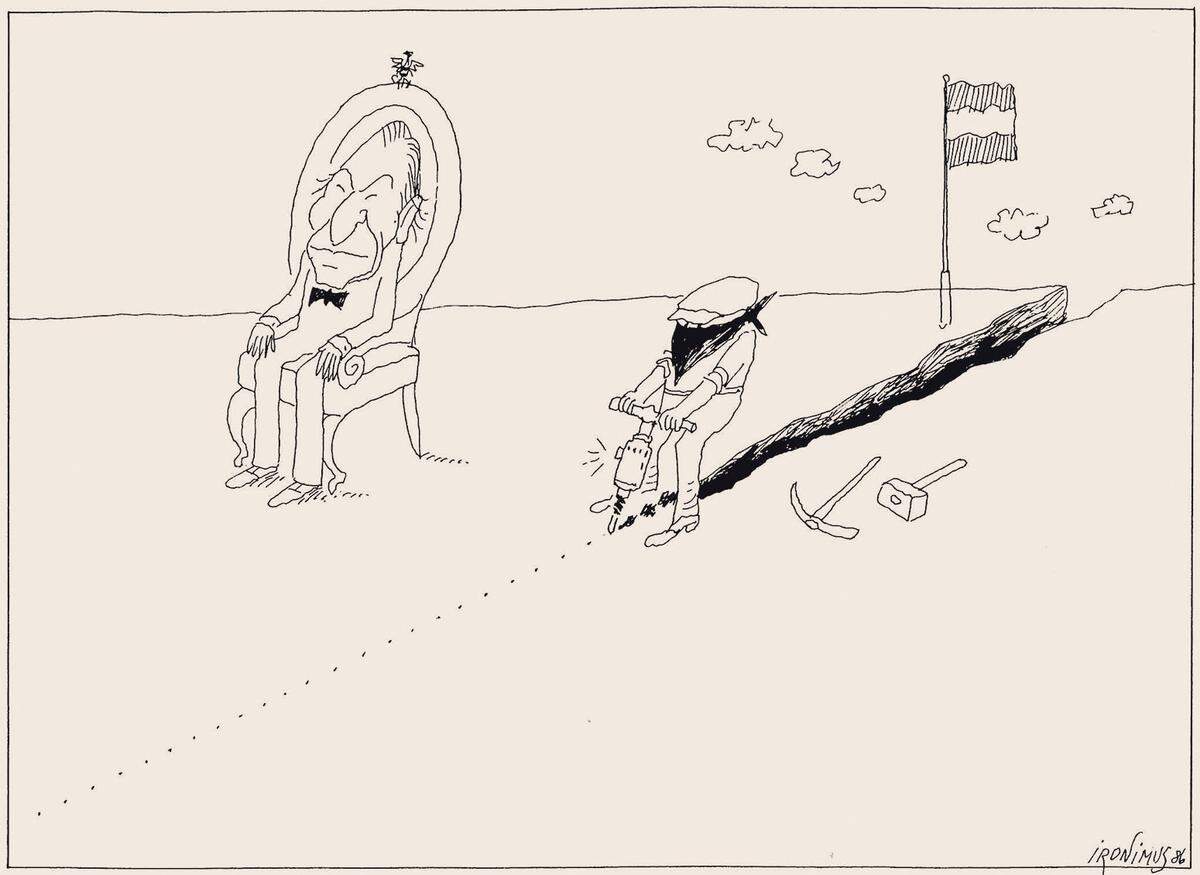

1986. Die Wahl des ÖVP-Kandidaten, Kurt Waldheim, zum neuen Bundespräsidenten nach Kirchschläger reißt im Vorfeld eine tiefe Kluft in die österreichische Gesellschaft. Sie geht nicht nur durch die Parteien, sondern auch durch so manche Familie. Erstmals werden die Handlungen und Unterlassungen der Kriegsgeneration offen besprochen. Dass im Fall Waldheims eine ordentliche Portion infamer Scheinheiligkeit der SPÖ dabei ist, versteht sich. Die Folge: Waldheim wird trotzdem gewählt, Sinowatz hingegen muss gehen. Und wird später noch dazu wegen falscher Zeugenaussage angeklagt.

Gustav Peichl

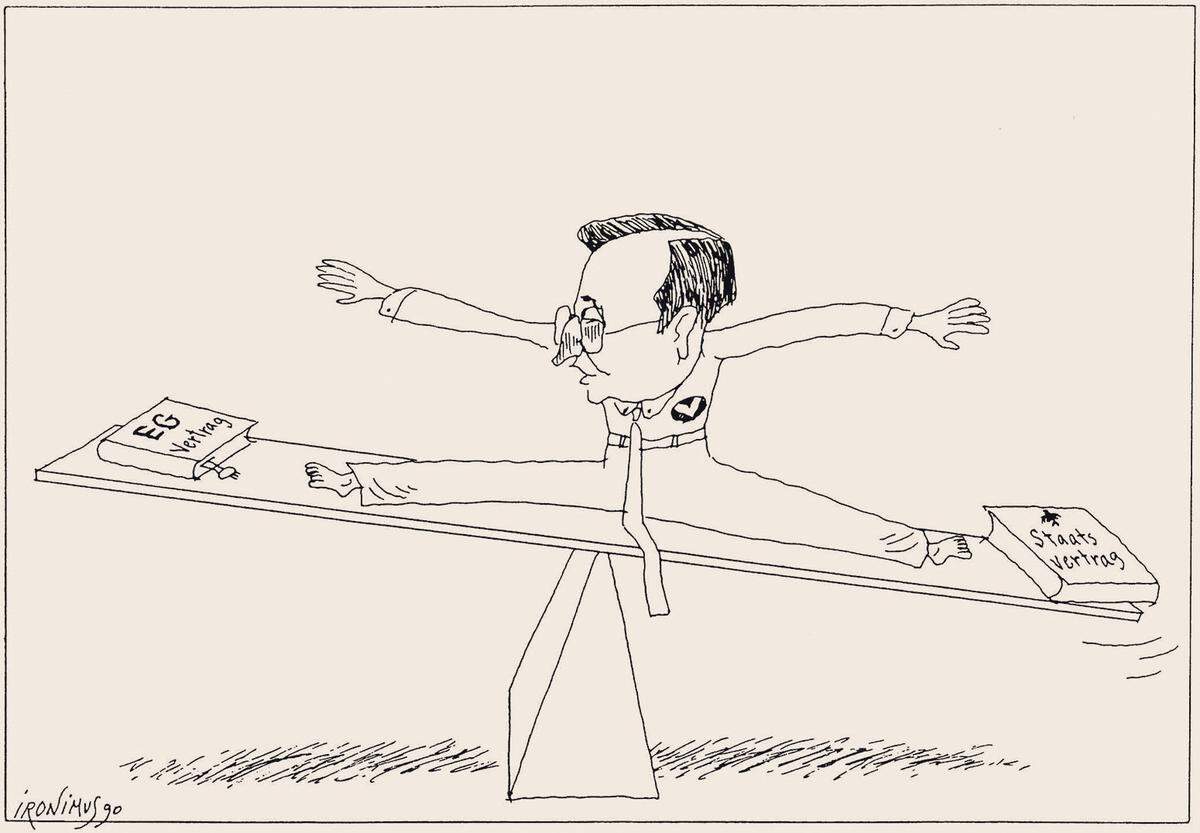

1990. Die politischen Umwälzungen rund um Österreich, der Fall der Berliner Mauer und der Einsturz des kommunistischen Systems, eröffnen Österreichs Außenpolitik viele neue ungeahnte Chancen. Außenminister Alois Mock muss den Spagat zwischen Bündnisfreiheit, wie sie der Staatsvertrag von 1955 vorschreibt, und Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft schaffen. Ein Staatsvertragspartner, die noch existierende Sowjetunion, ist damit gar nicht einverstanden. Doch ein Jahr später liegen die Dinge plötzlich ganz anders: Die Union der Sozialistischen Sowjetstaaten gibt es nicht mehr.

Gustav Peichl

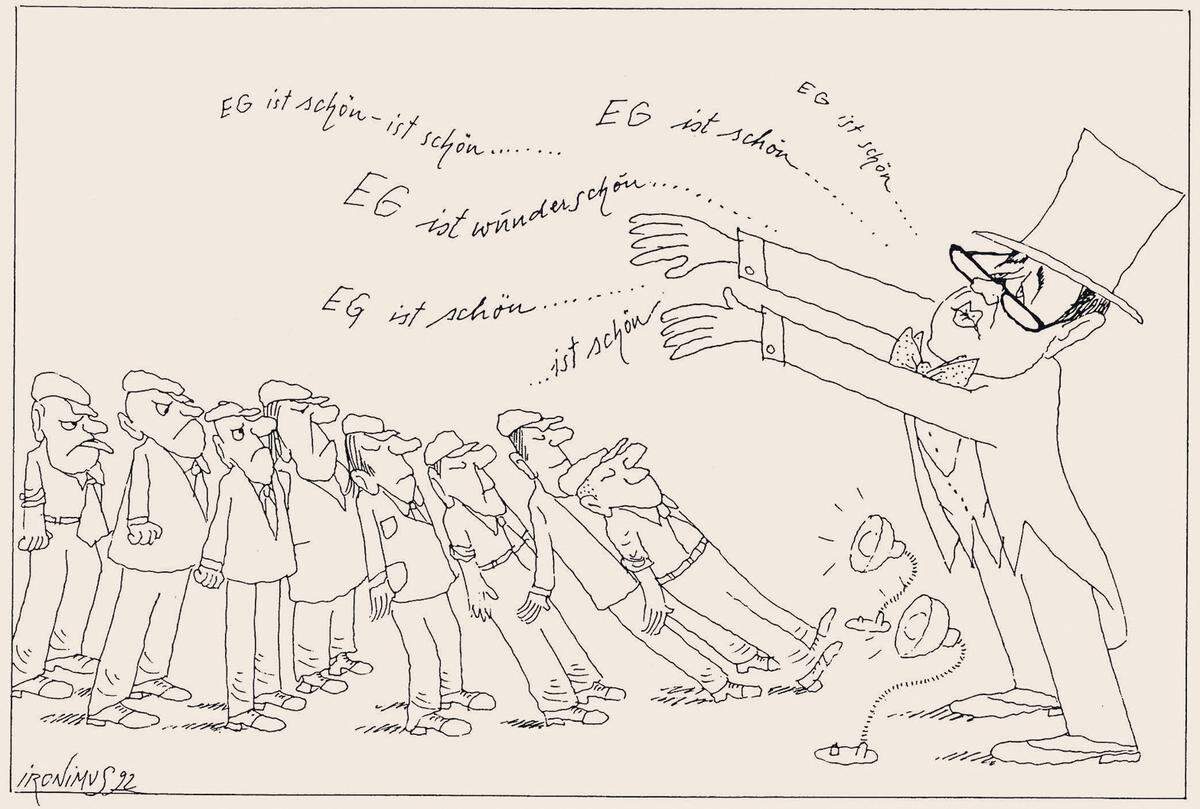

1992. Seit 1986 regiert SPÖ-Chef Franz Vranitzky am Ballhausplatz. Jetzt wieder in einer Großen Koalition mit der Volkspartei. Sein Außenminister, Alois Mock, hat die Umwälzungen in Mittel- und Osteuropa genau mitverfolgt und als Chance für das kleine neutrale Österreich erkannt. Vranitzkys Partei ist noch nicht so weit. Ganz behutsam muss Vranitzky die Genossen für einen Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft erwärmen. Dann geht alles recht schnell. Waldheim ist Geschichte, der neue Bundespräsident, Thomas Klestil, treibt die Kontakte mit Brüssel voran.

Gustav Peichl

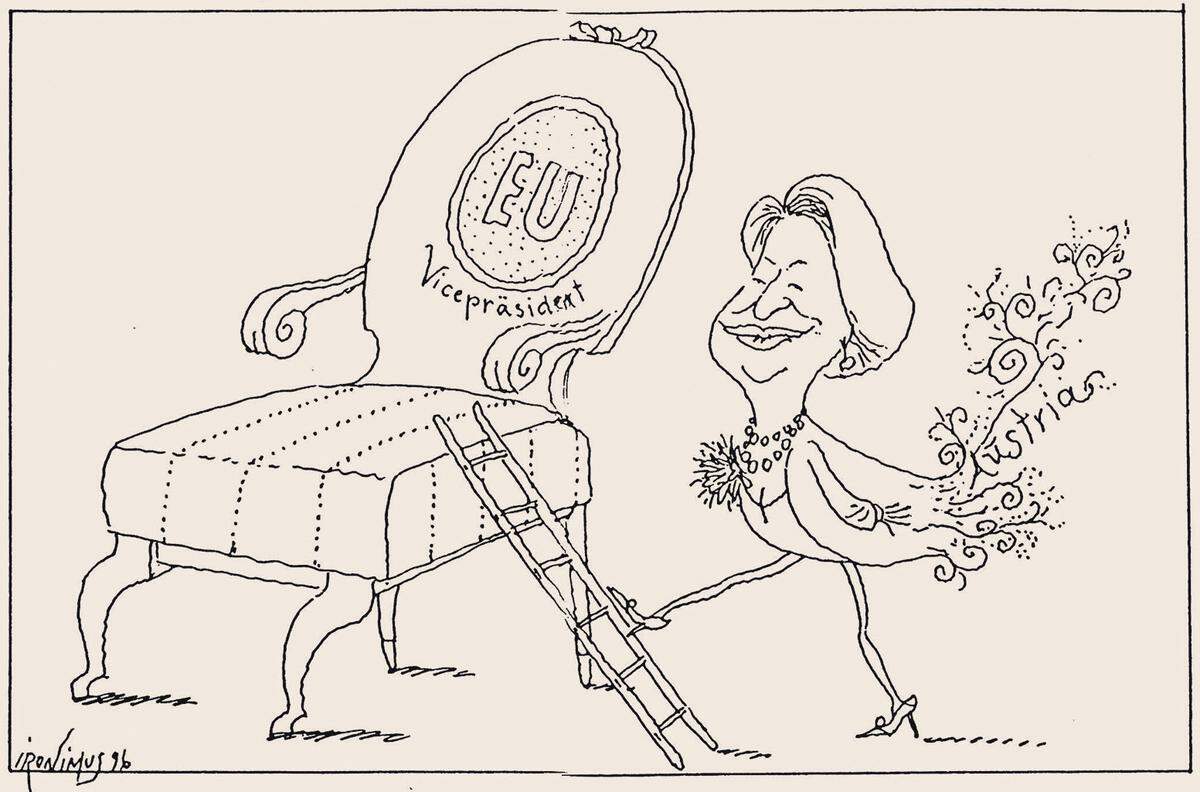

1996. Österreich hat's geschafft. Die Volksabstimmung ist positiv ausgegangen, die Europäische Union hat das kleine Land willkommen geheißen – wohl auch, weil es ein angenehmer Nettozahler sein wird. Erster österreichischer Kommissar wird Landwirtschaftsminister Franz Fischler, jetzt auch in Brüssel für das Agrarische zuständig. Die Wahlen für das Europaparlament gewinnt ebenfalls die Volkspartei mit einer gewagten Personalie: Sie kann die beliebte Fernsehansagerin Ursula Stenzel zur Kandidatur überreden. Diese träumt nicht nur von der Delegationsleitung, sondern auch von einem der vielen Parlamentsvizesessel.

Gustav Peichl

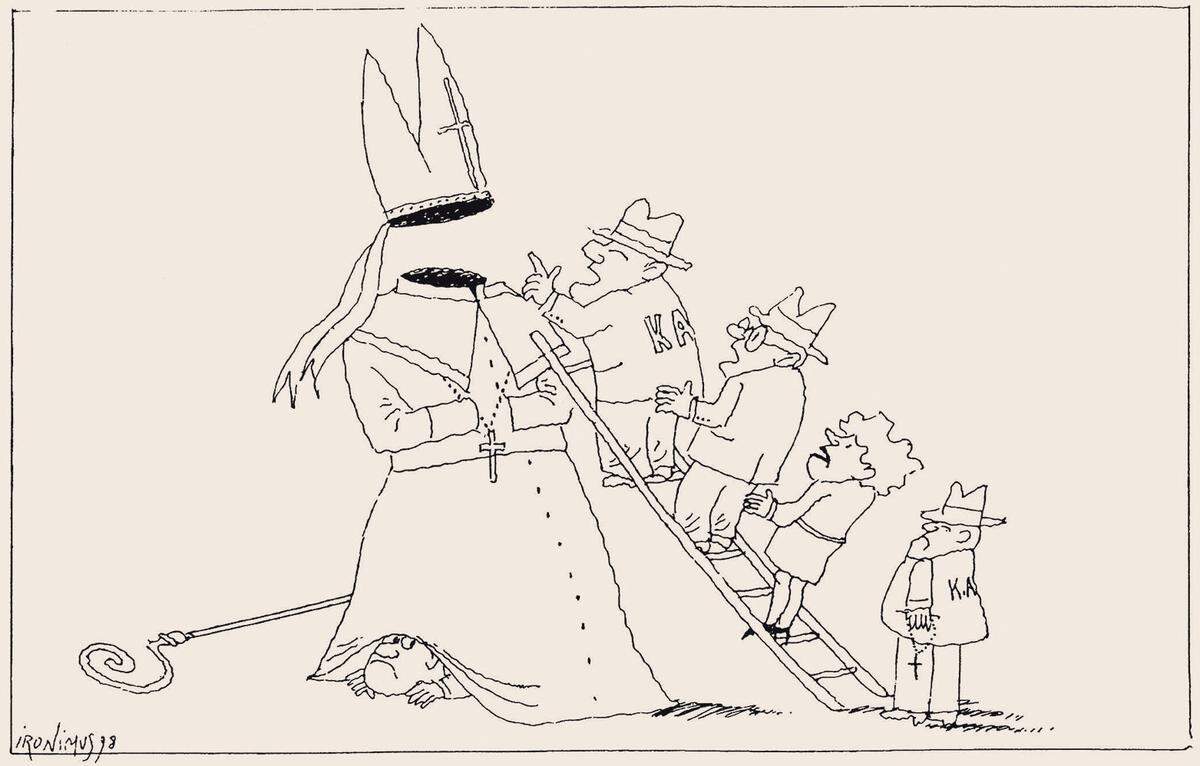

1998. Die erzkonservative Ernennungspraxis des Vatikans empört in Österreich selbst die frömmsten Katholiken. „Wir sind Kirche“ heißt der Zusammenschluss aktiver Gläubiger, die Veränderungen wollen. Sie starten den Versuch, mit der Amtskirche ins Gespräch zu kommen. Ein Dialog soll her. Und siehe da: Überall stößt die Laieninitiative auf offene Ohren, große Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit bei der Bischofskonferenz. Aber das war's dann auch schon wieder. Bewegt hat sich nichts. Bis heute nicht.

Gustav Peichl

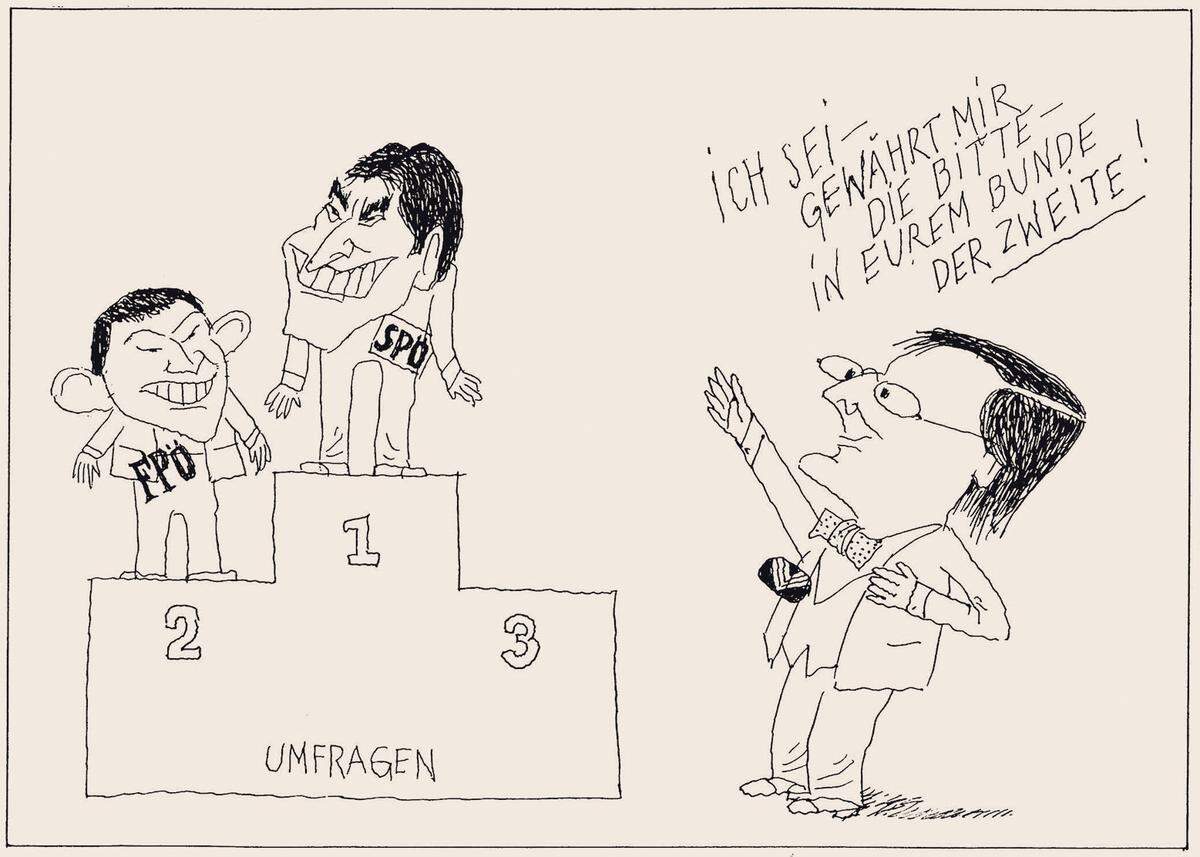

1999. Erstmals signalisieren die Demoskopen dem ehrgeizigen Vizekanzler und Außenminister Wolfgang Schüssel Bedrohliches für die Herbstwahlen. Die ÖVP wird von der FPÖ Haiders überholt und steht nur an dritter Stelle in der Gunst der Befragten. Mit einer gefährlichen Drohung versucht Schüssel, das Ruder herumzureißen, und kündigt verunsicherten Wählern an: „Als Dritte gehen wir in Opposition!“ Und tatsächlich wird die Volkspartei nur Dritte. Also bleibt wieder nur eine rot-schwarze Koalition als gangbarer Ausweg. Der Bundespräsident will es so, die SPÖ auch nolens volens. Aber es gibt ja noch eine andere Koalitionsvariante: Blau-Schwarz. Haider verzichtet auf den Regierungschef – und Schüssel hat sein Ziel erreicht.

Gustav Peichl

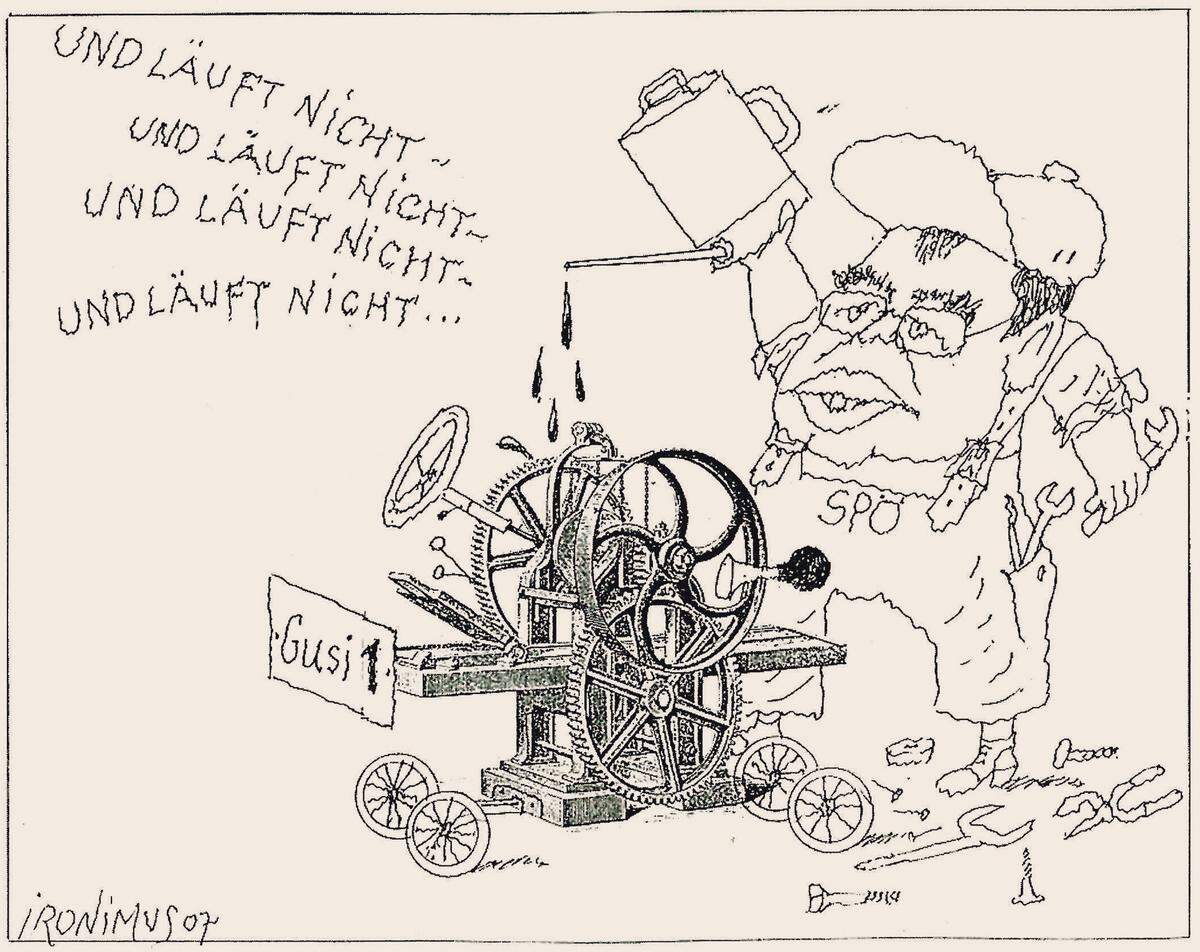

2007. Der Weg vom Wunschtraum in der Sandkiste (Bundeskanzler) bis zur Realität im Erwachsenenalter ist mit Tücken gepflastert. Wer wüsste das nicht? Auch der kleine Alfred Gusenbauer, der über Nacht so groß geworden ist, muss das erfahren. 2006 siegt er völlig überraschend; die Schüssel-Koalition mit dem orangenAbleger der Freiheitlichen ist Geschichte. Gusenbauer hat viele Lasten geerbt, das Budgetdefizit ist nur eine davon. Eine andere heißt Eurofighter. Das alte Kabinett hat sie noch bestellt, das neue soll sie nun bezahlen. Nachverhandeln hilft da nicht viel. Es bleibt dabei. Und die Armee blutet sich aus. Als besondere Bosheit betraut er den linken Träumer und Ex-Zivildiener Norbert Darabos mit dem Heeresressort.

Gustav Peichl

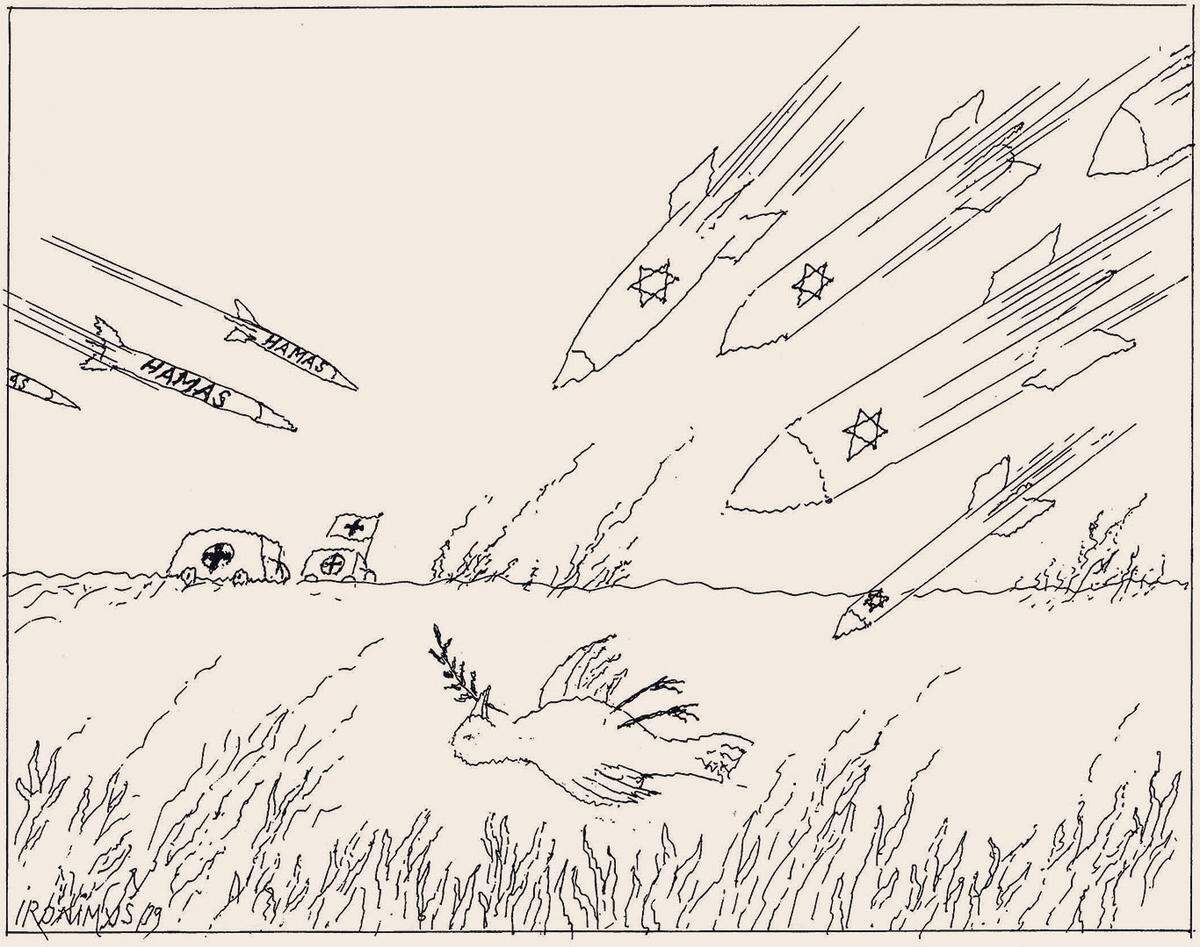

2009. Der Kampf um Palästina nimmt kein Ende. Auch mehrere Kriege seit der Staatsgründung Israels haben keine Klärung oder zumindest einen Waffenstillstand bewirkt. Im Gegenteil. Die Israelis verlassen sich auf ihre waffentechnische Überlegenheit und auf die Schutzmacht USA, die Palästinenser bieten dagegen Selbstmordattentäter auf, Hamas-Raketen und Terroranschläge. Wer hier mehr Schuld trägt, wer nachgeben sollte – das ist schon lange nicht mehr die Frage. Die Weltöffentlichkeit ist gespalten,von einem friedlichen Zusammenleben kann auch in näherer Zukunft keine Rede sein.

Gustav Peichl

2010. Mit der Ehe und anderen Formen des Zusammenlebens kennt sich Wiens Bürgermeister aus. Aber da war immer eine gewisse Freiwilligkeit dabei. Frau Vassilakou hingegen ist ihm passiert. Die Schreckensmeldung einer Boulevardzeitung trifft daher den Nagel auf den Kopf: „Häupl regiert jetzt mit einer Griechin!“ Ist es da ein Wunder, dass der Stadtvater in den Jahren seit der rot-grünen „Eheschließung“ seinen Grant immer deutlicher zur Schau stellt? Was war das doch einst für ein nahezu hübscher Juso!

Gustav Peichl

2011. Die Ressortführung des roten Verteidigungsministers gerät zum Fiasko. Sein Sparkurs ist der Budgetflaute geschuldet, aber das Desinteresse an seinem Arbeitsauftrag wirkt provokant. Die Offiziere nehmen ihn nicht ernst, schließlich eskaliert die Situation. Sein oberster General, noch dazu derselben Parteifarbe, versagt ihm die Gefolgschaft. Der Minister setzt ihn ab, aber das lässt das Beamtenschema nicht zu. Kleinlaut muss der Unglücksrabe den Generalstabschef rehabilitieren – und wackelt seitdem als lahme Ente durch die Gänge seines Ministeriums. Die allgemeine Wehrpflicht sei für ihn „in Stein gemeißelt“, kräht er. Wenige Wochen nachdem Michael Häupl „Kehrt euch“ befiehlt, nimmt er die gegenteilige Haltung ein. Eine Lachnummer. Die Heeresmisere hingegen bleibt uns erhalten.

Gustav Peichl