Europol-Chef Wainwright warb bei einem Innenminister-Treffen dafür, dass Behörden künftig verschlüsselte Kommunikation brechen können. Wie das funktionieren soll, ließ er offen.

St. Pölten. Wie sollen Europas Strafverfolgungsbehörden Kriminellen und Terroristen begegnen, die ihre Kommunikation mit Hilfe von Verschlüsselungstechnik abhörsicher machen? Offensiv, das sagt jedenfalls Rob Wainwright, Leiter von Europol, der Polizeiagentur der EU.

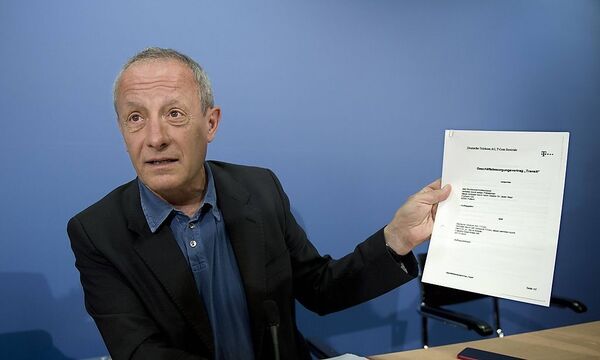

In St. Pölten warb der gebürtige Brite im Rahmen einer von Österreich organisierten Konferenz der Innenminister Zentraleuropas für seinen Plan, mit Hilfe der Hightech-Industrie künftig auch vermeintlich sichere Kommunikationskanäle im Rahmen der Strafverfolgung abhören zu können. „Die Presse“ traf Wainwright, Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock im Rahmen eines Interviews.

Verschlüsselung

„Wir dürfen Verschlüssung nicht verbieten“, sagt Wainwright. Aber: „Wir müssen verstehen, dass Verschlüsselung eines der Hauptinstrumente von Terroristen und Kriminellen ist, und sie diese Technologie dazu verwenden, ihre Identitäten zu verbergen.“ Was also tun?

Seit Jahren kursieren Gerüchte, dass der Militärgeheimdienst NSA mit der Industrie sogenannte Hintertüren in US-Verschlüsselungssoftware eingebaut hat, mit deren Hilfe auch sichere Kanäle dechiffriert werden können. Zuletzt forderten NSA und FBI offiziell den Einbau solcher Mechanismen.

Wainwright hält diesen Weg für gefährlich. Insbesondere deshalb, weil gezielt eingebaute Schwachstellen in Software auch von Dritten, zum Beispiel Hackern, missbräuchlich genutzt werden könnten. Aber: „Wir müssen einen Weg finden, dass Behörden mit Technologiefirmen so kooperieren, um Zugang zur Kommunikation jener Personen zu bekommen, die unsere Gesellschaft beschädigen wollen.“ Wie das ohne eine „Hintertür“ funktionieren soll, lässt Wainwright offen.

Der Hintergrund für die Initiative ist einfach: Während – zum Teil kostenlos erhältliche – Sicherheits- und Verschlüsselungssoftware bei richtigem Einsatz nahezu absolute Privatsphäre schafft, wird sie für Justiz und Strafverfolgungsbehörden immer mehr zum Problem. Egal, ob E-Mails, Internetverkehr oder gespeicherte Daten: Für alle Bereiche gibt es Systeme, bei denen der Staat letztendlich an die Grenzen seiner Möglichkeiten stößt.

Nachrichtendienste

Bei der Ministerkonferenz in St. Pölten sollte jedoch auch noch eine andere strategische Überlegung vorangetrieben werden: Polizeibehörden verlangen offenbar immer mehr nach Informationen aus dem Sektor der Nachrichtendienste. Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock begründet das damit, dass mehrere Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit zeigen würden, „dass wir uns in Europa dauerhaft auf eine angespannte Bedrohungslage einstellen müssen“. Vor diesem Hintergrund käme dem Informationsaustausch mit den Diensten eine immer höhere Bedeutung zu.

Das ist eine Idee, deren Umsetzung auch Österreichs Innenministerin, Johanna Mikl-Leitner, betreibt. Sie spricht von einem „Problem beim Einmelden von Informationen“, zum Beispiel in die zentralen Datenbanken bei Europol. „Manche Mitgliedsstaaten üben sich doch sehr in Zurückhaltung, was die Weitergabe von Informationen betrifft.“ Namentlich nannte sie keine bestimmten Länder. Das Treffen der Innenminister in St. Pölten solle jedoch insbesondere auch dazu dienen, Vertrauen zu schaffen, dass bei Euro- und auch Interpol verantwortungsvoll mit derart sensiblen Daten umgegangen wird.

Laut Europol-Direktor Wainwright werden in Zukunft zumindest im Bereich der Bekämpfung des internationalen Terrorismus die Grenzen zwischen Polizei und Geheimdiensten verschwimmen: „Die Zukunft wird eine Mischung sein müssen.“

US-Kooperation

Dabei sollen auch die Kontakte zu den USA verstärkt werden. Allein in Deutschland langen nach Angaben des Verfassungsschutzes aus Washington pro Woche zwei bis drei Hinweise auf Verdächtige ein. In Bezug auf die aktuelle NSA-/BND-Affäre sagt Mikl-Leiter: „Natürlich ist das Vertrauen in die USA etwas geknickt.“ Man müsse jedoch versuchen, dieses Vertrauen durch die lückenlose Aufklärung der Vorwürfe wieder herzustellen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.05.2015)