Katakombe in 3D

Römische Totenstadt komplett vermessen

Ein österreichisches Forscherteam hat die Domitilla-Katakombe mit ihren 15 Kilometern an Gängen vermessen. Mittels Laserscans konnten die Räume exakt reproduziert werden.

Mit 15 Kilometern an unterirdischen Gängen ist die Domitilla-Katakombe nicht nur die größte Katakombe Roms. Sie bietet auch einen Einblick in die frühchristliche Entwicklung. Ein Team von Ärchäologen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der TU Wien und Projektpartner aus Italien machten sich daran, die riesige Grabstätte dreidimensional zu vermessen.

(c) ÖAV (Norbert Zimmermann)

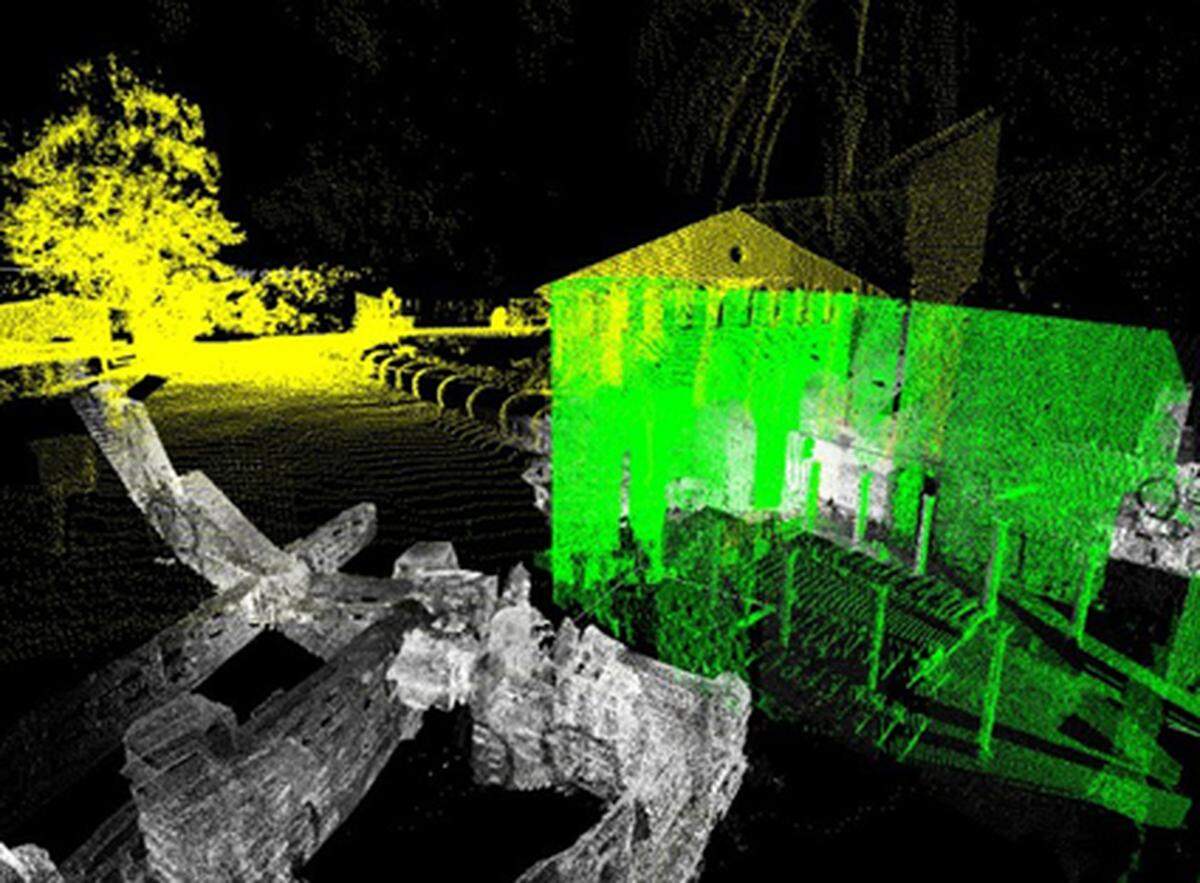

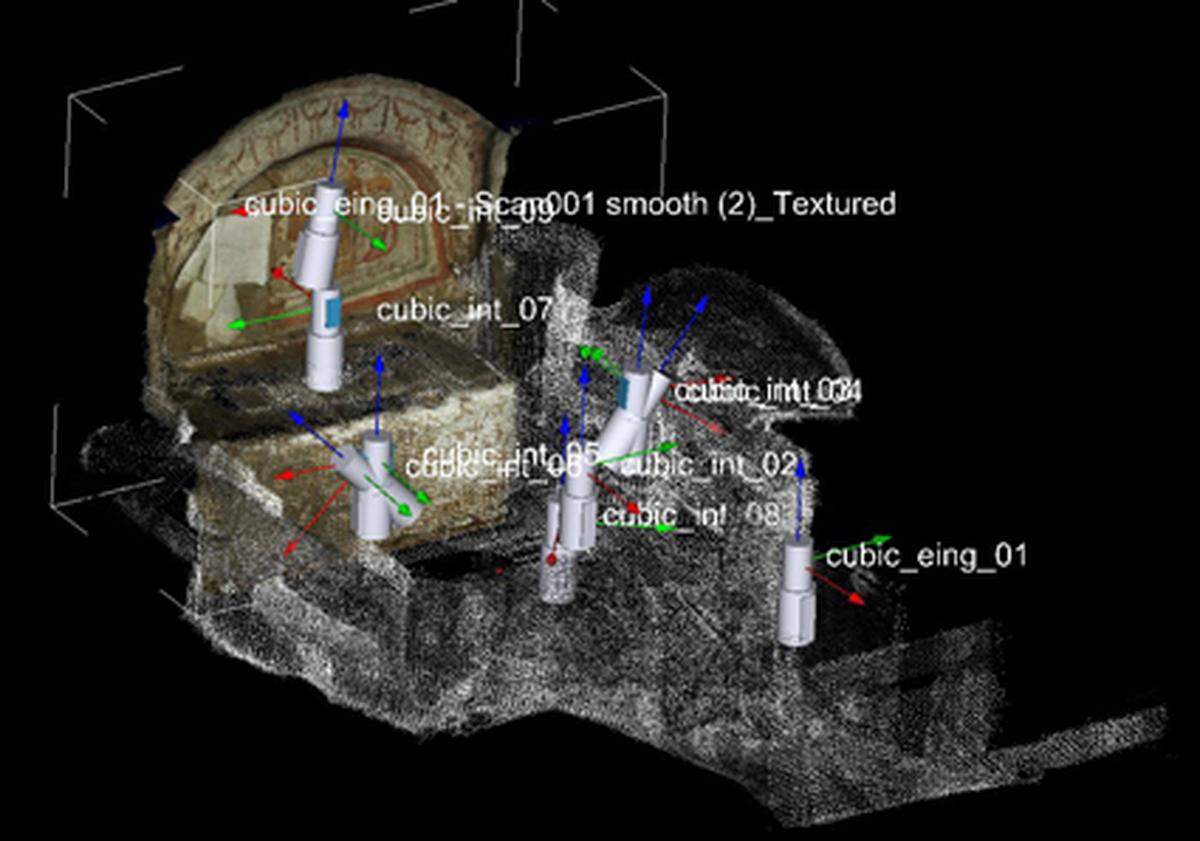

2006 begannen die Arbeiten. Mit Laserscannern tasteten die Forscher einzeln die Räume der riesigen Katakombe ab. Der Scanner orientiert sich an Reflektorpunkten und erzeugt ein 360-Grad-Panorama. Eine Digitalkamera fotografiert gleichzeitig die Wandgemälde.

(c) ÖAV (Norbert Zimmermann)

Mit der Technik konnte zum ersten Mal ein virtuelles Raummodell erzeugt werden. Damit lassen sich etwa topographische Entwicklungen nachvollziehen und analysieren. Hier im Bild eine kleine Grabkammer hinter der unterirdischen Basilika.

(c) ÖAV (Norbert Zimmermann)

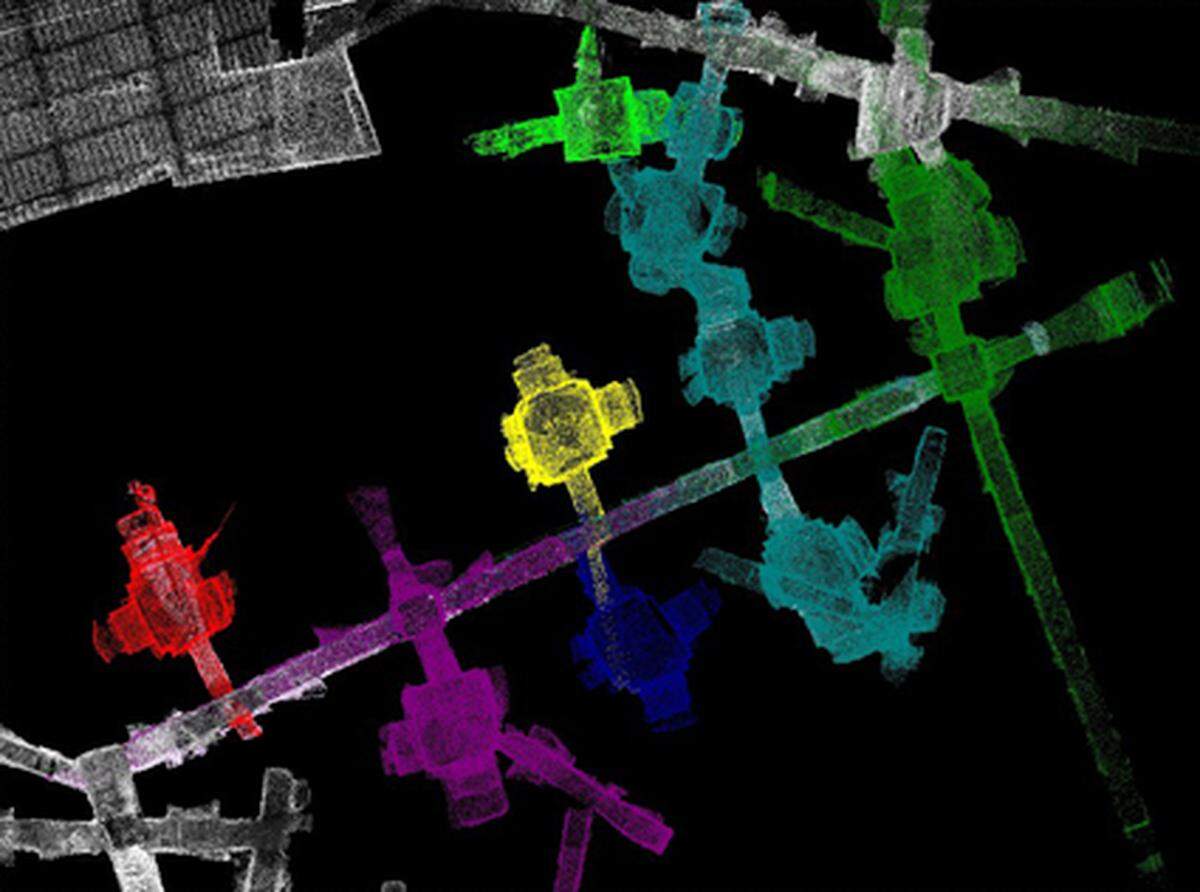

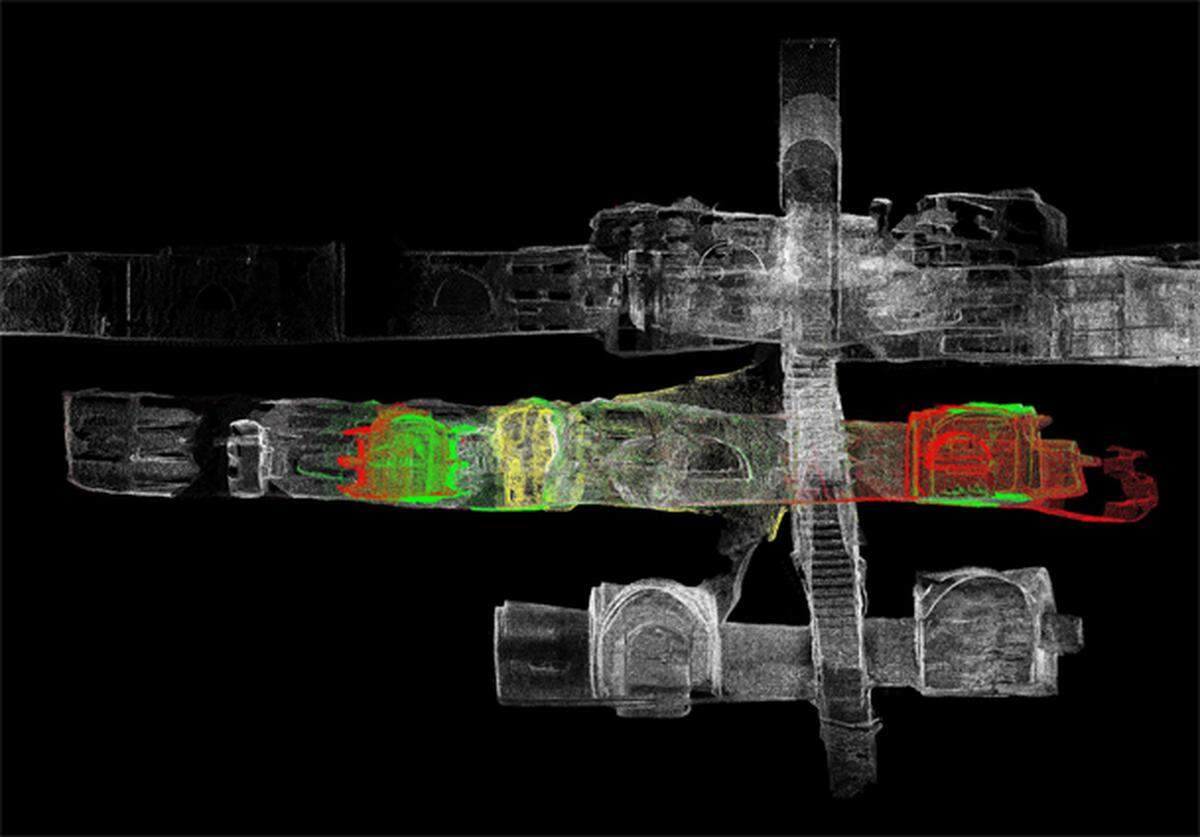

Die einzelnen Grabkammern wurden in den Scans eingefärbt.

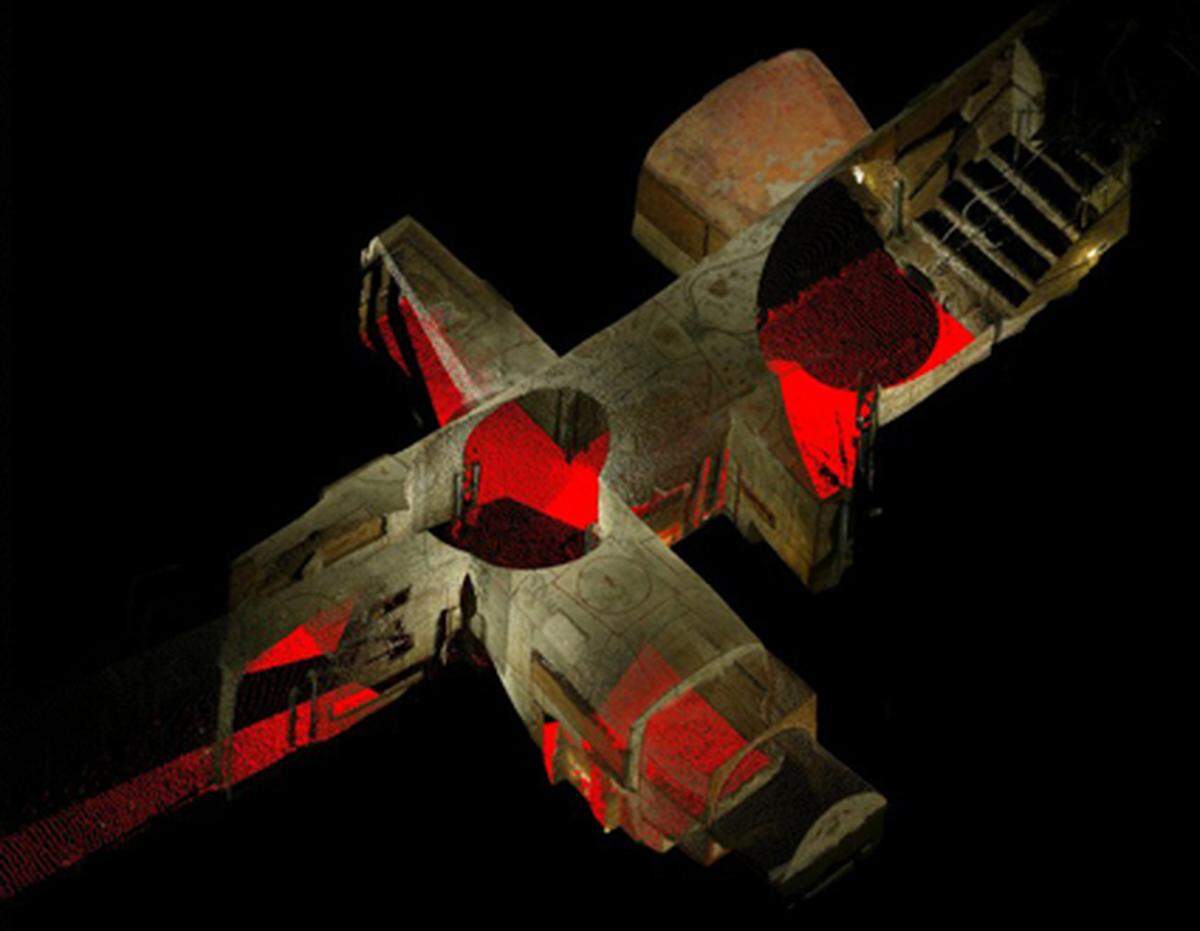

Auf dieser Ansicht sind die nach oben verschlossenen Lichtschächte zu erkennen.

(c) ÖAV (Norbert Zimmermann)

Gut erkennbar sind auch die Höhenunterschiede in den Grabkammern.

(c) ÖAV (Norbert Zimmermann)

Die sogenannte Flaviergalerie (hier als Punktwolke) war ursprünglich mit Nischen für Sarkophagbestattung angelegt und ist vollständig ausgemalt.

(c) ÖAV (Norbert Zimmermann)

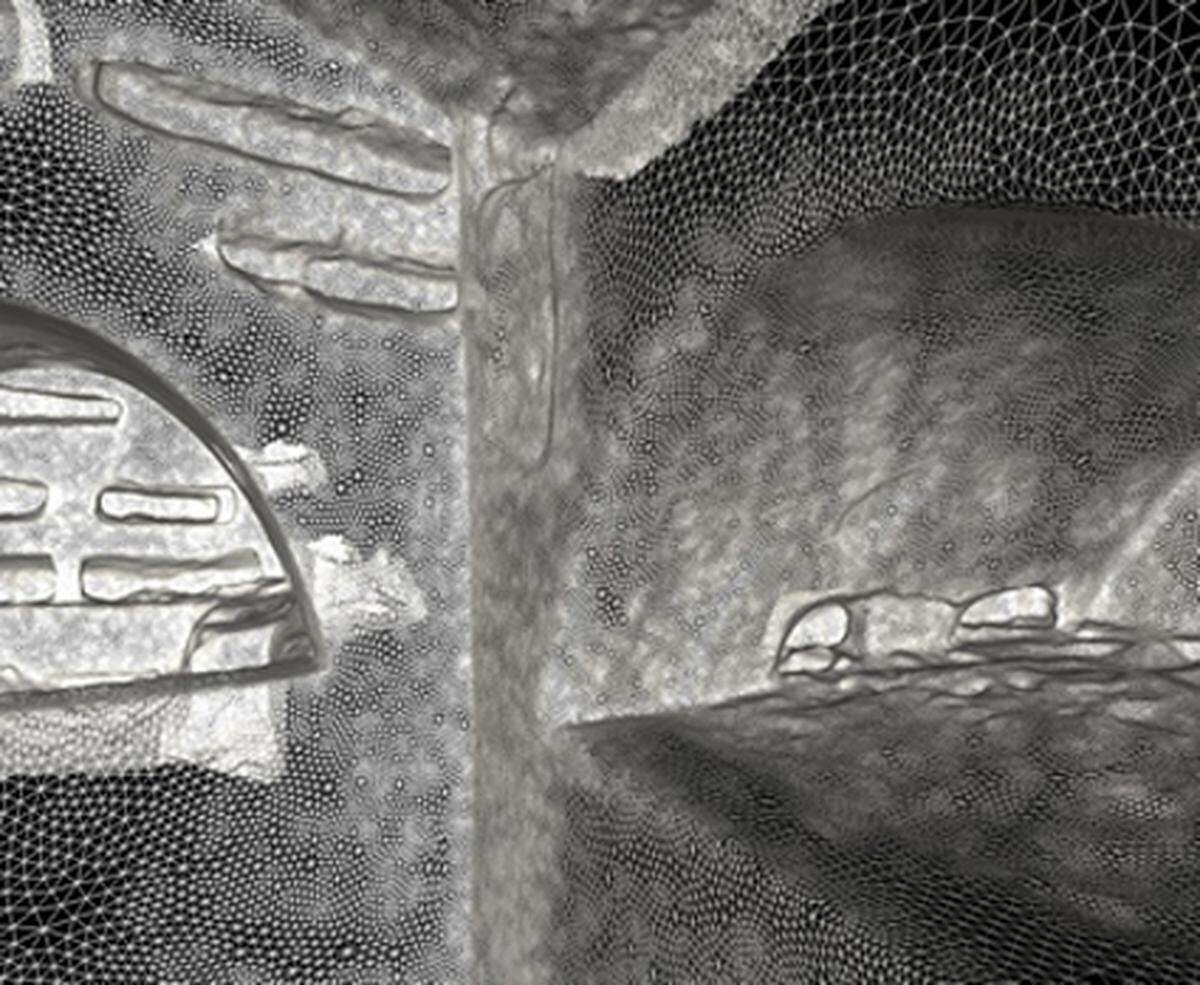

Wenn die Fotos der Digitalkamera über die Punkte gelegt werden, zeigt sich eindrucksvoll die Verbindung von Architektur und Malerei.

(c) ÖAV (Norbert Zimmermann)

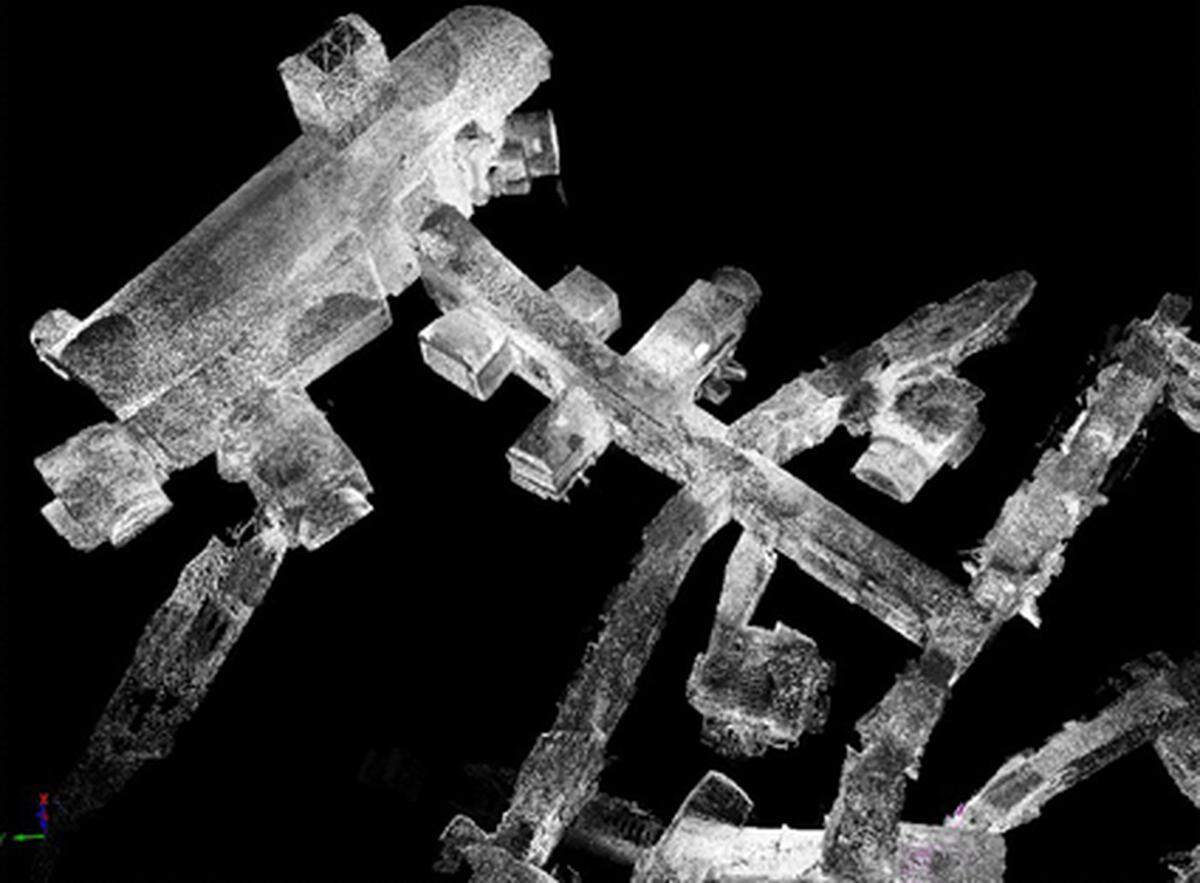

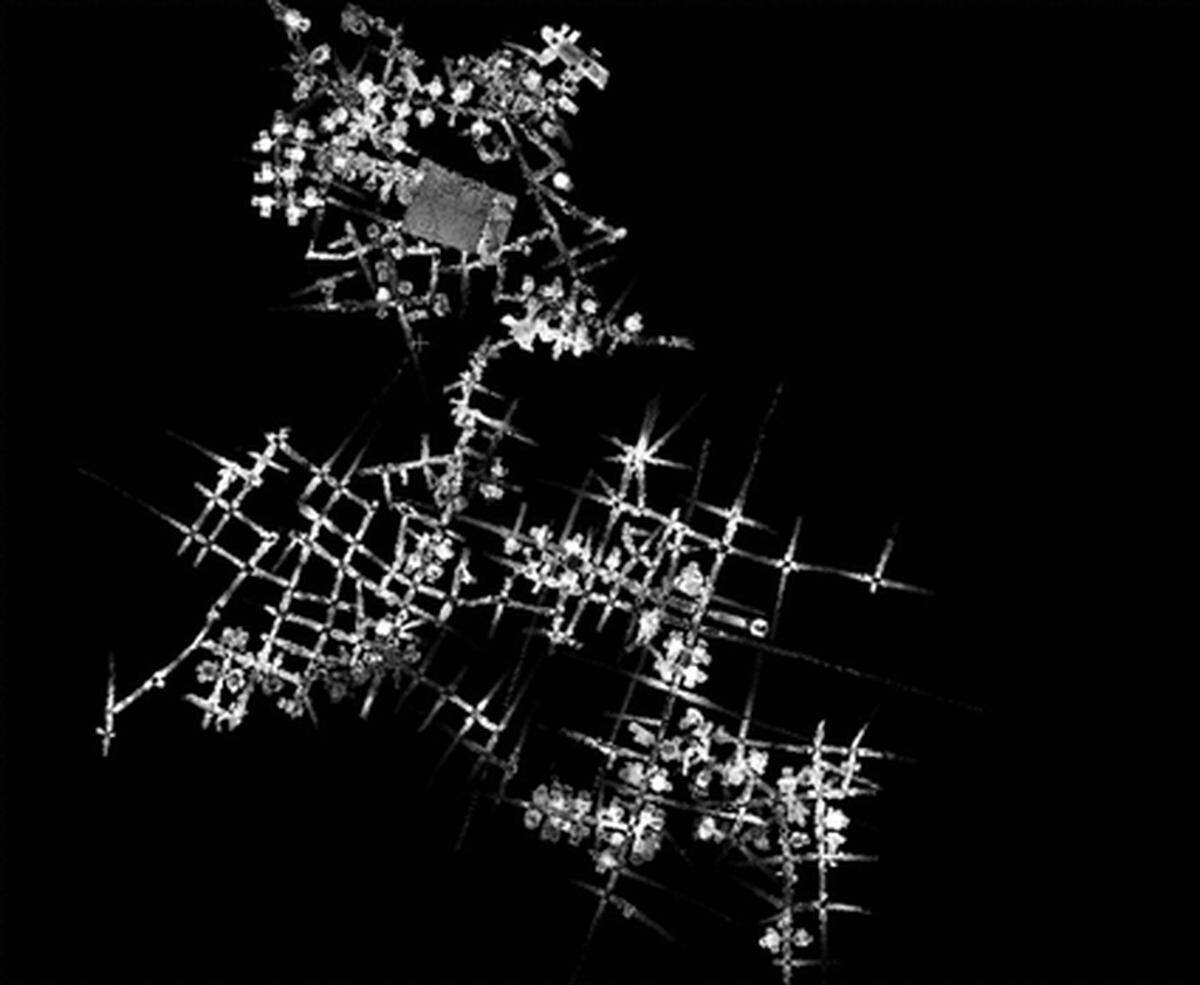

Dieses und folgendes Bild: 3D-Ansicht der Region um die unterirdische Basilika und des Retrosanctos.

(c) ÖAV (Norbert Zimmermann)

(c) ÖAV (Norbert Zimmermann)

Ende 2007 konnten das Vermessungsteam aus über 1200 einzelnen Scanpositionen etwa zwei Drittel des gesamten Galerienetzes abbilden. Darin sind alle Regionen mit Malereien erfasst.

(c) ÖAV (Norbert Zimmermann)

Um aus den Punktwolken fotorealistische Abbildungen der Grabkammern zu produzieren, wurden aus den Punkten Polygonmodelle erzeugt.

(c) ÖAV (Norbert Zimmermann)

Auf die 3D-Modelle wurden anschließend hoch aufgelöste Digitalaufnahmen als Textur überzogen.

(c) ÖAV (Norbert Zimmermann)

Hier im Bild die "König-David-Kammer". Für das Anbringen der Fotos wurde 3D-Software einer australischen Firma verwendet.

(c) ÖAV (Norbert Zimmermann)

Anfang 2009 hatten die Forscher mittels 1800 Scans alle zugänglichen Bereiche der Domitilla-Katakombe dokumentiert. Insgesamt hatte das Team neun Scankampagnen dafür benötigt.

(c) ÖAV (Norbert Zimmermann)

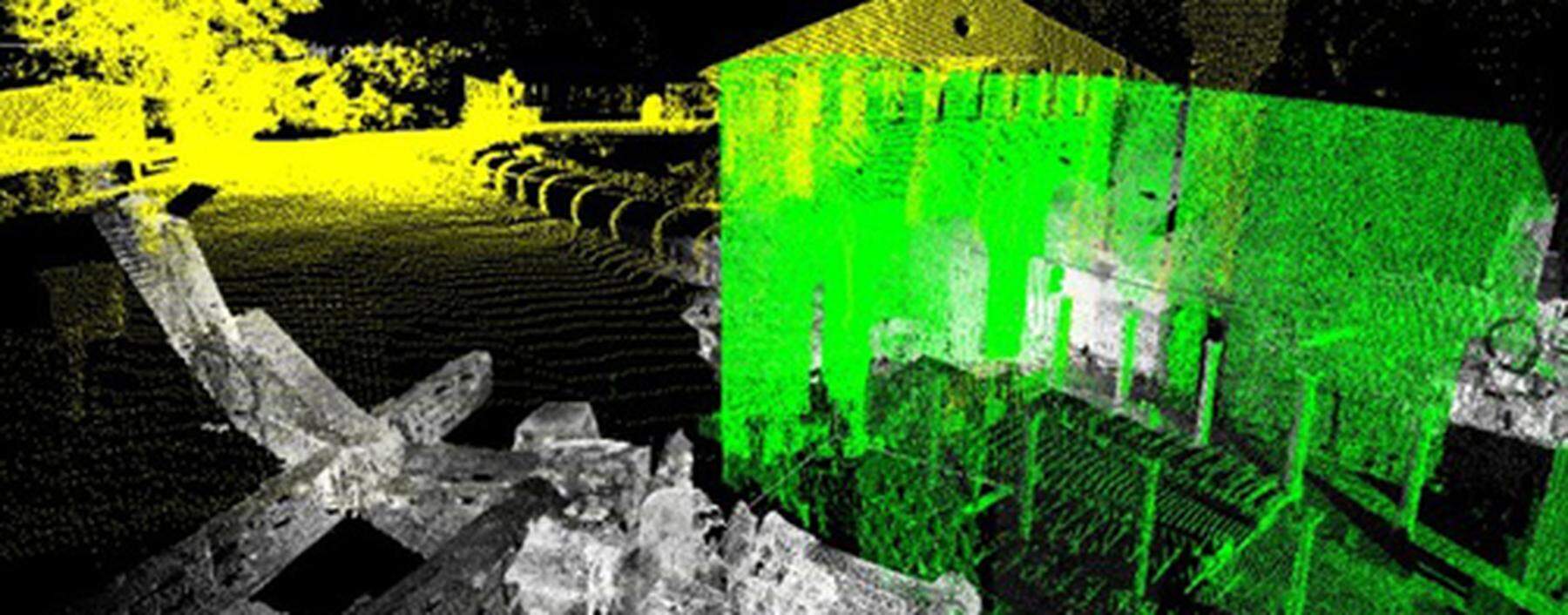

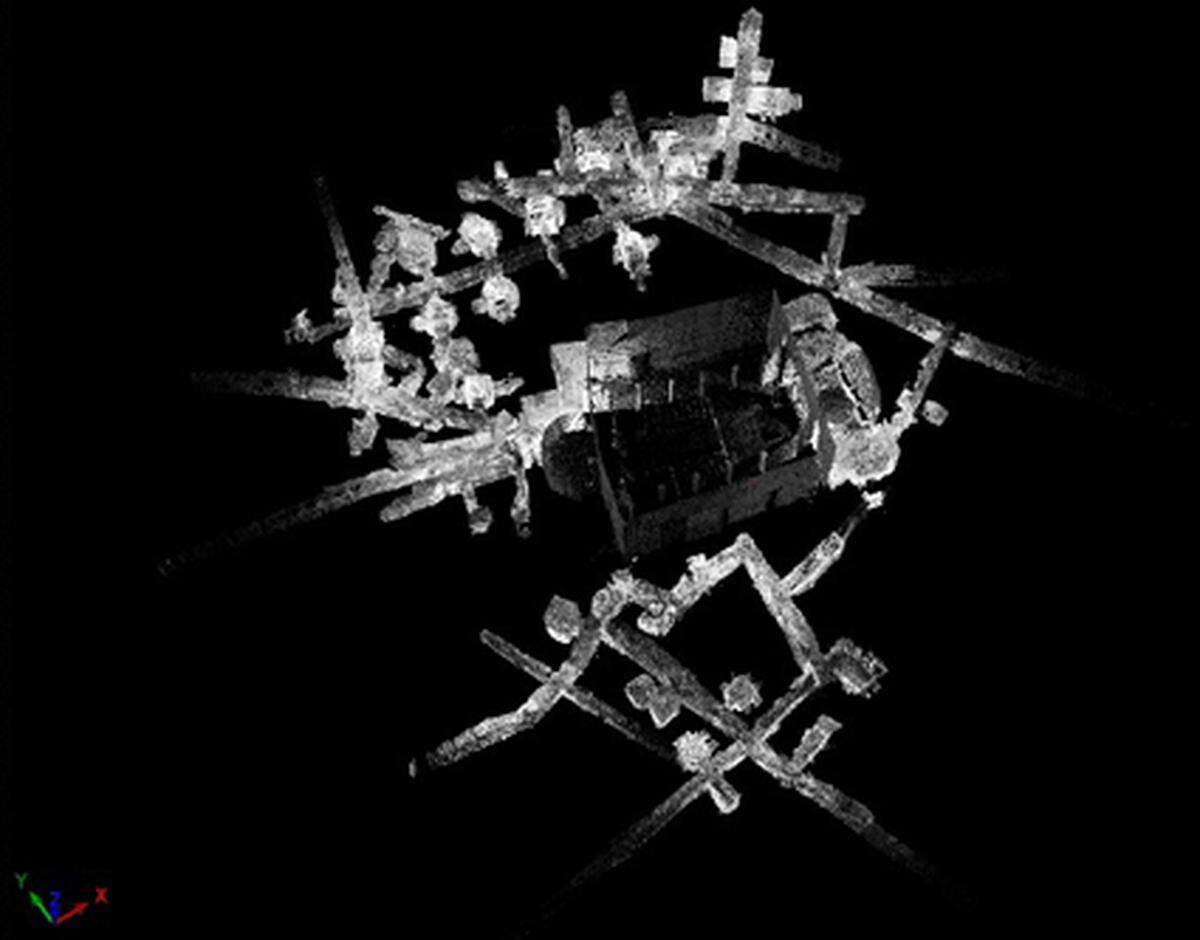

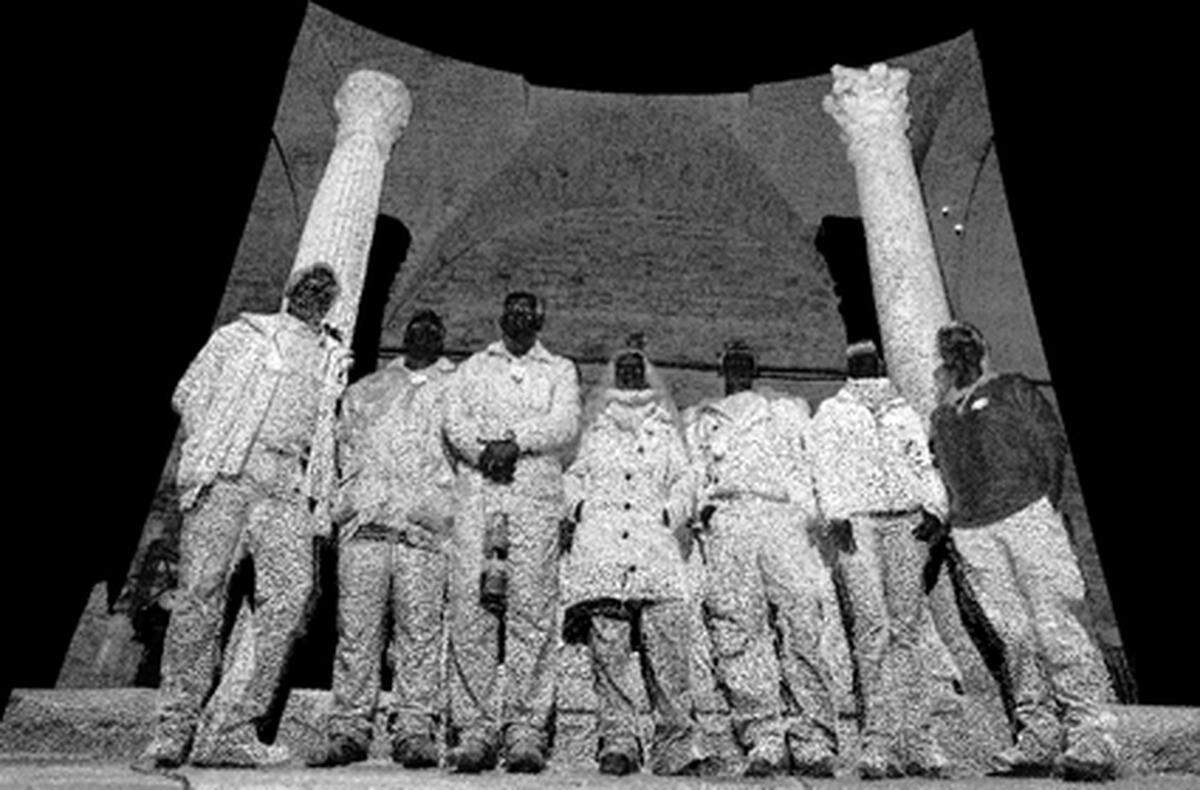

Als kleinen Gag ließ sich das Team selbst von den Laserscannern abtasten.

(c) ÖAV (Norbert Zimmermann)