Zwischen alten dörflichen Strukturen, gedrungenen Winzerhäusern, engen Kellergassen und monotonen Gemeindebausiedlungen: In Wiens drittgrößtem Bezirk nennt man das gelebten Widerspruch.

Wien. Eigentlich existiert Floridsdorf eher als Phantom, als vage Idee. Zunächst einmal für jene – man muss es so deutlich sagen – gar nicht so kleine Mehrheit der Rest-Wiener, die in Cisdanubien leben. Nicht wenige haben sich noch nie überwunden, eines der letzten Abenteuer zu wagen: die Donau zu überqueren. Vielleicht wurde sie ja zum Beinahe-See aufgestaut, um die Furcht vor der Querung zu nehmen . . .

Nicht wenige haben ein derartiges Unternehmen nicht nur nicht gewagt, sondern erst gar nicht in Erwägung gezogen. Allein der Begriff Dorf in einem Bezirksnamen erscheint Urbanophilen als Provokation. Es findet sich auch tatsächlich kein Grund, die Donau nach Floridsdorf zu überqueren. Wenn man vom Bisamberg absieht. Oder der Alten Donau. Der Donauinsel. Dem Marchfeldkanal. Dem Wein.

Apropos Wein: Das „Falstaff“-Magazin hat kürzlich erstmals einen Heurigen-Guide herausgebracht. Das Ergebnis: Unter den sechs besten Wiener Heurigen sind allein vier in welchem Bezirk zu Hause? In Floridsdorf. Damit nicht genug: Österreichs „Heurigenwirt des Jahres“ kommt ebenfalls aus dem 21. Bezirk, aus Stammersdorf, um genau zu sein. Kenner wissen spätestens jetzt den Namen: Leo Wieninger, Bruder des begnadeten Winzers Fritz W. Grinzing oder Neustift mögen mehr Touristen versorgen. Weinkenner sind im Einundzwanzigsten gut bedient. Sehr gut.

Floridsdorf existiert für viele Wiener also allein deshalb nicht, weil sie es nicht kennen. Von manchen Rest-Wienern dann und wann unschön als „Proletenbezirk“ denunziert, existiert Floridsdorf auch für die hier Lebenden eher als Phantom, weil sie sich nicht als Floridsdorfer verstehen. Sondern als Donaufelder, Jedleseer, Schwarz Lackenauer, Groß-Jedlersdorfer, Strebersdorfer, Stammersdorfer. Man spürt es noch heute: Floridsdorf wurde spät, 1905, aus einer Ansammlung von Dörfern gebildet.

Wo die Blasmusik aufspielt

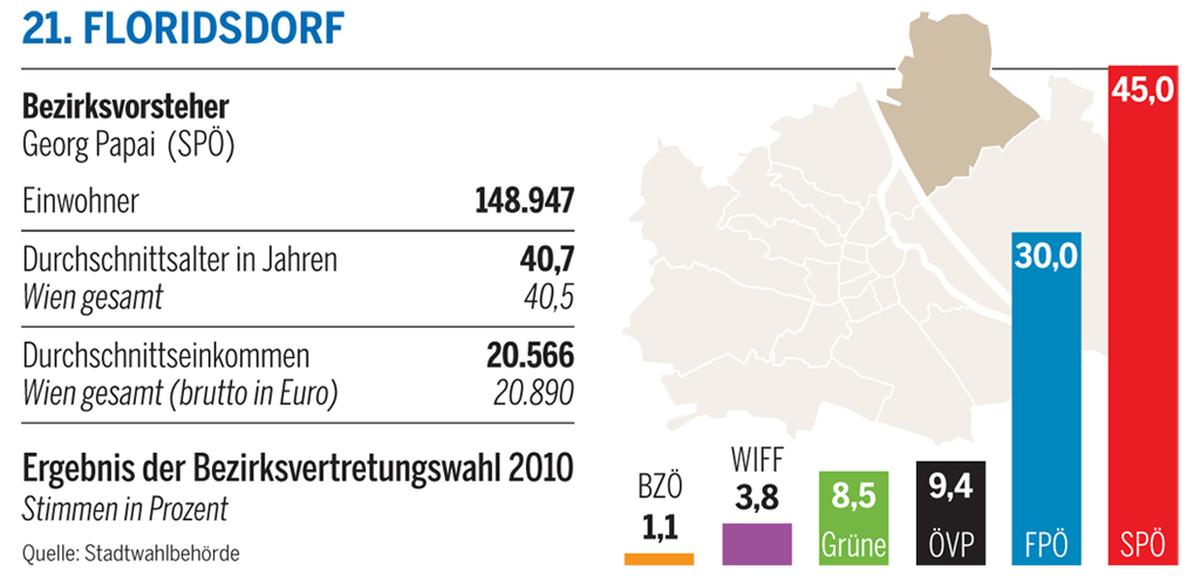

Nicht selten wird der mit 41 Jahren junge Bezirksvorsteher, Georg Papai (SPÖ, was sonst), zu einem Treffen einer Blasmusik (der Leopoldauer) oder eines Männergesangsvereins (des Stammersdorfers) eingeladen. Exotisch? Papai, erst knapp mehr als ein Jahr im Amt, meint hingegen über sein gar nicht so kleines Reich – immerhin ist Floridsdorf nach Gesamtfläche zweitgrößter, nach Einwohnerzahl drittgrößter Bezirk: „Der Bezirk bietet dörflichen Zusammenhalt und dörfliche Identität, gleichzeitig die Rahmenbedingungen und die Infrastruktur einer pulsierenden Millionenstadt. Das ist gelebter Widerspruch.“

Wie recht er hat, der Bezirksvorsteher. Gelebter Widerspruch: zwischen historischen Ortskernen unter Denkmalschutz und alles überragenden Gemeindebauten, denen der Wille, möglichst rasch möglichst kostengünstig Wohnraum zu kreieren, schon auf Kilometerdistanz anzusehen ist. Heute müssen viele dieser Bauten, die in den 1960er- und 1970er-Jahren hochgezogen wurden, bereits von Grund auf saniert werden. Das Verständnis der Mieter hält sich in Grenzen. Auch derzeit wird wieder geplant und gebaut, besonders in Donaufeld, so als gelte es den großen Bruder Donaustadt in der Einwohnerzahl zu überflügeln. Einfamilien- und Glashäuser (ja, es gab sie einmal hier, die Gärtner) werden durch Wohnbauten ersetzt. So ist das eben: Die Nachfrage muss gestillt werden. Nennen wir es Urbanität.

Zu den Segnungen der Urbanität zählt natürlich der öffentliche Verkehr. Der Norden Wiens ist mit S- und U-Bahn auf den ersten Blick gut erschlossen. Probleme machen die Radialverbindungen. Zwischen Strebersdorf und Stammersdorf, um ein Beispiel zu nennen, verkehrt ein Bus (Jubel!), wochentags zwar nur stündlich, aber immerhin bis tief in die Nacht – bis 21 Uhr. Am Wochenende ist überhaupt um 16 Uhr Schluss. Das muss reichen. Derartige Verhältnisse weit draußen, hart an der Grenze zu Niederösterreich, interessiert die Verkehrsstadträtin nicht. Die hat sich um Wichtigeres zu kümmern, um Fußgängerzonen in den Innengürtelbezirken beispielsweise. Und die U6-Verlängerung – immerhin soll 2016 an der Brünner Straße das Krankenhaus Nord eröffnet werden – ist realpolitisch in weiter Ferne.

Metamorphose des Zentrums

Zeitlich nahe ist die dringend gebotene Wiederbelebung des Bezirkszentrums rund um den Spitz und das Amtshaus, das Anfang des 20. Jahrhunderts noch als Rathaus der möglichen niederösterreichischen Hauptstadt Floridsdorf errichtet wurde. Auch Wiens zweithöchster Kirchturm, der in den Himmel über Donaufeld sticht, ist der Fantasie geschuldet, dass hier der niederösterreichische Bischof seinen Sitz haben könnte. Doch zurück in die Gegenwart. Das Bezirkszentrum steht inmitten einer Metamorphose. Das jahrelang leer stehende ehemalige Woolworth-Haus am Pius-Parsch-Platz wird ausgehöhlt und mit Geschäften, Arztpraxen und Wohnungen endlich einer Nutzung zugeführt. Gut möglich, dass der Platz direkt vor der Kirche autofrei gestaltet werden kann.

Der mächtigste Floridsdorfer beobachtet die Veränderungen mit Wohlgefallen: der Chef der mitgliederstärksten SPÖ-Bezirksorganisation, Michael Ludwig. „Floridsdorf ist kein Bezirk wie jeder andere“, meint der Strebersdorfer vielsagend, der, wenn es die Zeit zulässt, zwischen den Weingärten seine Laufrunden dreht.

Vielleicht schafft es Floridsdorf ja einmal, das Schicksal, ein Phantom-Bezirk zu sein, abzuschütteln. Zum Beispiel, wenn hier der Wiener Bürgermeister lebt. Aber das ist eine andere Geschichte.

Serie: Wiens Bezirke

Bis zur Wien-Wahl am 11. Oktober porträtiert die ''Presse'' nach und nach alle 23 Wiener Bezirke. Die bisherigen Porträts finden sie unter diepresse.com/bezirke

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18. Juli 2015)