Semmering

Eine Zeitreise in das Südbahnhotel

Alle waren sie hier: Gustav und Alma Mahler, Oskar Kokoschka, Adolf und Lina Loos, Kolo Moser, Gerhart Hauptmann. Heute liegt das legendäre Südbahnhotel in einem Dornröschenschlaf - und wartet, erweckt zu werden.

Wie eine Burg steht es noch heute da: das Südbahnnhotel am Semmering, ein Relikt aus vergangenen Tagen. Von rechts nach links die einzelnen Trakte: der ursprüngliche Bau, die anschließende Erweiterung, dahinter die Dependance "Waldhof". Eine Zeitreise in Bildern von Elisabeth Postl.

Südbahnhotel

Die Idee zu einem "Grand Hôtel" an der Südbahnstrecke entstand Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Betreiberin der Südbahn, die Österreichische Südbahngesellschaft, baute schließlich bis 1882 das "Hotel Semmering" mit 60 Zimmern.

Südbahnhotel

Ein Nebenhaus, der "Waldhof", wurde 1889 erbaut - hier fanden Gäste niedrigere Zimmerpreise. Der "Waldhof" fiel immer wieder Feuern zum Opfer, in seiner heutigen Form wurde er 1902 eröffnet.

Südbahnhotel

Der große Neubautrakt des Südbahnhotels kam als "Zweites Südbahnhotel" oder auch "Palasthotel" 1903 zum Ensemble hinzu; 1913 wurde er erneut umgebaut und erhielt sein heutiges Aussehen; außerdem wurde er mit einem Brückentrakt mit dem "Waldhof" verbunden. Das ältere Gebäude, das ursprüngliche Südbahnhotel also, wurde 1974 vom Rest getrennt und in ein Wohnhaus umgewandelt.

Südbahnhotel

Die Hotelanlage war ein wesentlicher Impulsgeber für den aufkeimenden Tourismus am Semmering. Der Ort zog Künstler und Musiker an - Gustav und Alma Mahler, Oskar Kokoschka, Adolf und Lina Loos, Kolo Moser, Gerhart Hauptmann. (Wer findet auf dem Foto den Pagen Zéro von "Grand Budapest Hotel"? Das Südbahnhotel soll Regisseur Wes Anderson zu dem Kinohit inspiriert haben.)

Südbahnhotel

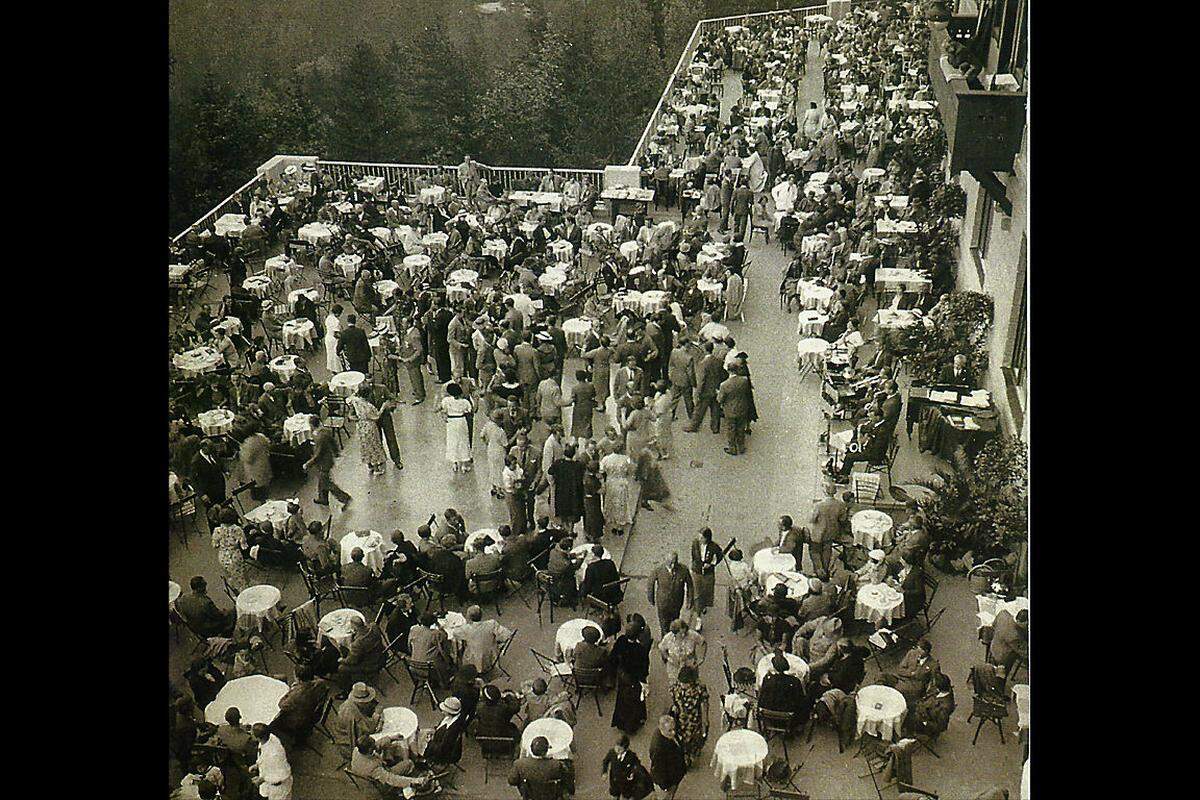

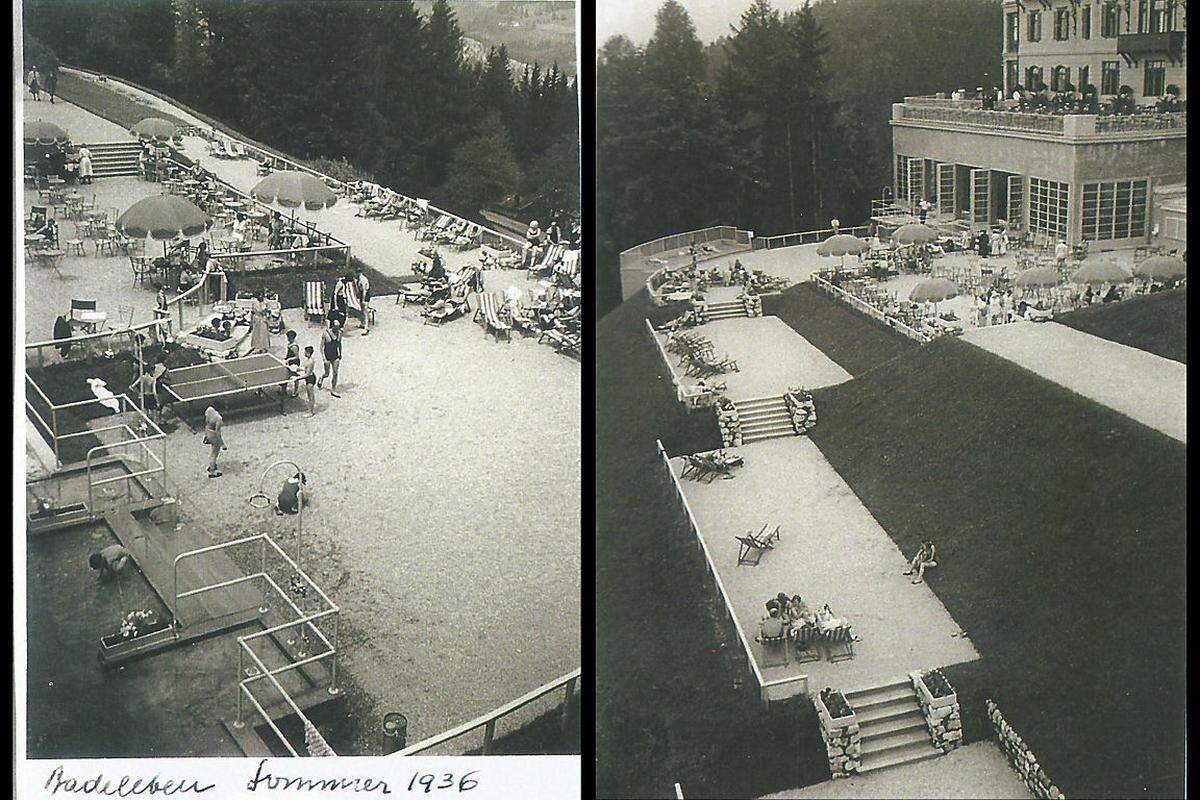

Begehrte Plätze: Auf den verschiedenen kleinen und großen Terrassen des Hauses ließ man sich gerne sehen - und blickt bei gutem Wetter auch heute noch wunderbar ins Land, bis hin zur Parndorfer Platte.

Südbahnhotel

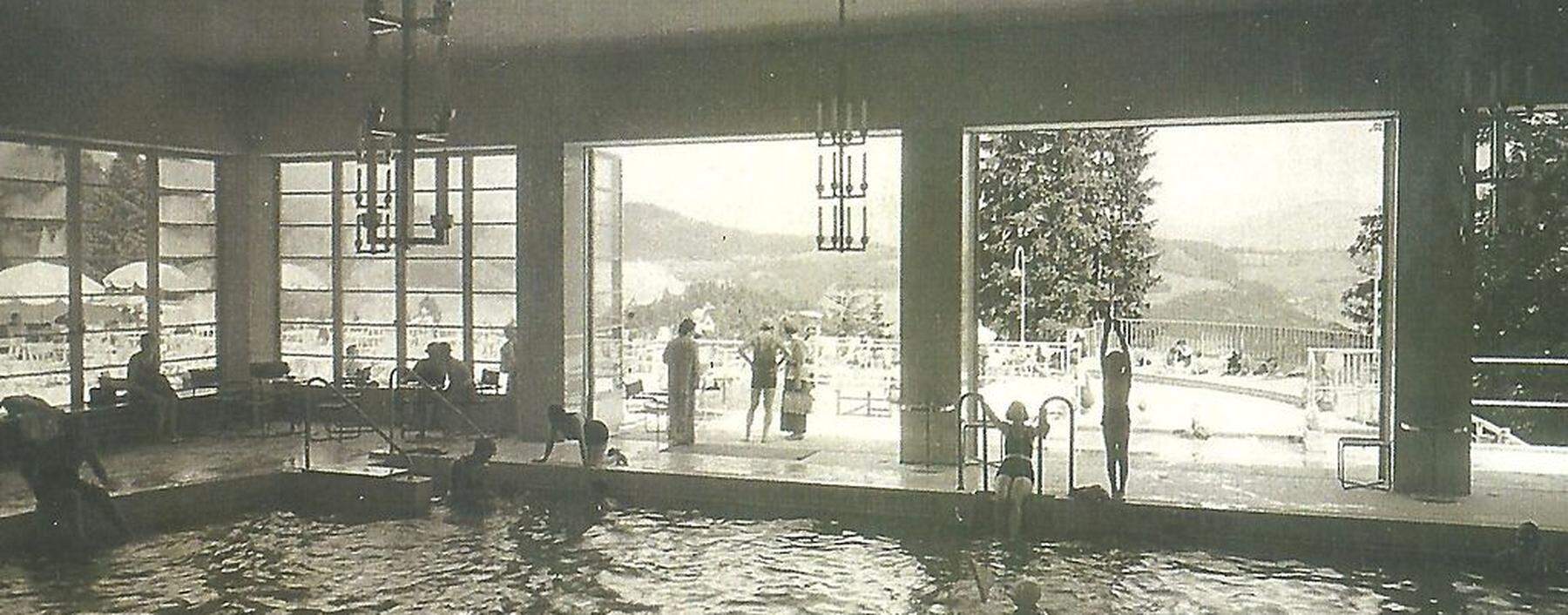

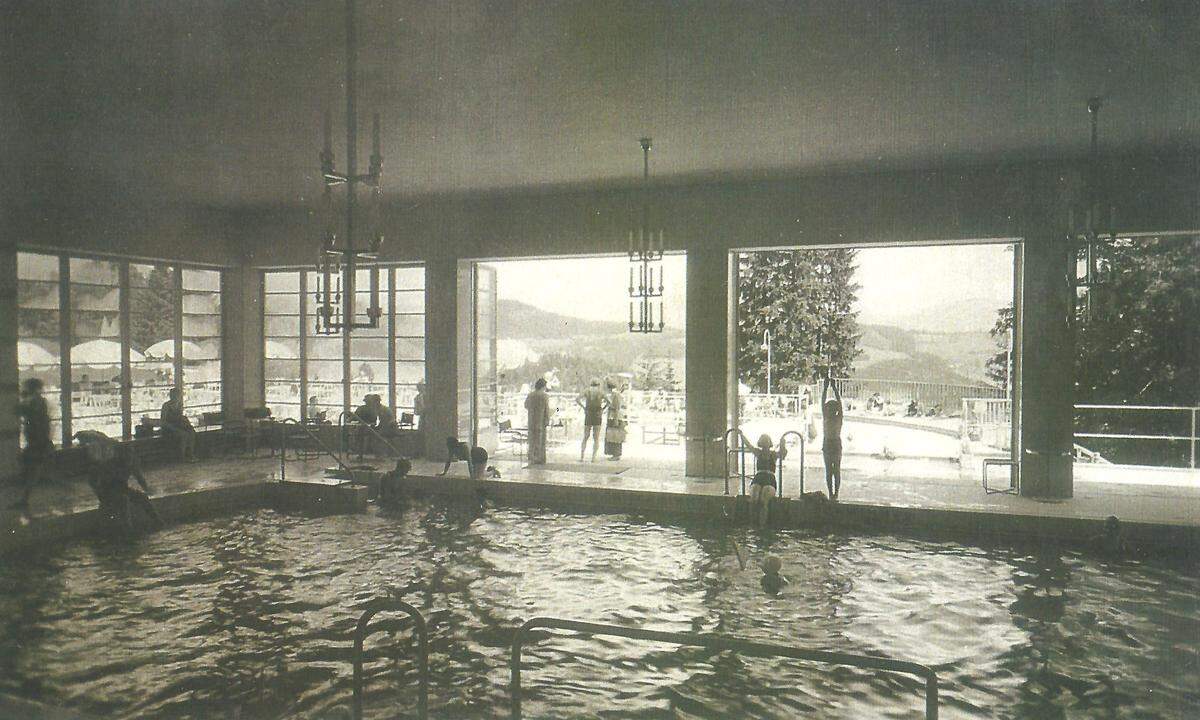

Das Haus wurde immer wieder um Gebäudeteile ergänzt und zeitgemäß adaptiert. So wurde 1908 ein Post- und Telegrafenamt angebaut, 1913 kamen Vergnügungszentren dazu, die nicht nur den Hotelgästen zugänglich waren - Bierstuben zum Beispiel und ein Kinosaal. 1931 wurden die Pferdestallungen gegen eine Autogarage getauscht. 1932 baute man ein "Hallen-Schwimmbad" (im Bild).

Südbahnhotel

Die Otto-Wagner-Schüler Emil Hoppe und Otto Schönthal entwarfen das Bad, das große Glastüren nach außen auf eine Sonnenterrasse hat.

Hans Payr

Ebenfalls in den 1930er-Jahren wurde der Eingangsbereich rundum erneuert - in einem schlichteren Stil, bei dem Funktionalität zählte. Auch eine American Bar zog in die Hotelhalle ein. Die Planung lag wieder bei Hoppe und Schönthal.

Hans Payr

Zentrum des Lebens im Südbahnhotel war der große Speisesaal.

Südbahnhotel

Wo einst Bürger fürstlich tafelten, zog während des Zweiten Weltkriegs ein Lazarett ein.

Südbahnhotel

Der Zweite Weltkrieg war auch eine Zäsur in der Geschichte des Südbahnhotels. Nur mehr wenige Gäste kamen, nach einem kurzen Wiederaufbäumen in den 1950er-Jahren ging es mit dem Hotel bergab.

Südbahnhotel

1976 wurde der Hotelbetrieb gänzlich eingestellt. Für einige Jahre gastierten die Festspiele Reichenau im Haus, dessen Patina perfekt zu den Aufführungen passte. Sollte das Südbahnhotel jemals wieder eröffnet werden, müsste das Schwimmbad wohl weichen: Die Dämmung des Anbaus ist faktisch nicht vorhanden.

Elisabeth Postl

Der heutige Besitzer des Anwesens ließ das Dach sanieren; dadurch konnten zumindest Wasserschäden vermieden werden.

Südbahnhotel

Was wohl in die alten Zimmer einziehen wird? Die Fotografin Yvonne Oswald hielt das Hotel in seinem heutigen Wesen in ihrem Buch "Das Südbahnhotel: Am Zauberberg des Wiener Fin de Siècle" fest. Auf diesem Bild erkennbar: Die Zimmergrößen waren durch Durchgangstüren variabel, um den Ansprüchen der Gäste nachkommen zu können.

Yvonne Oswald