Ein Fass Erdöl kostet nur noch ein Fünftel des Preises von 2008. Doch die erhoffte Spritze für die weltweite Konjunktur bleibt aus. Warum das alte Schmiermittel der Wirtschaft seine Kraft verliert.

Wien. Eigentlich ist die Rechnung simpel: Verfällt der Rohölpreis, wirkt das wie ein globales Konjunkturpaket. So die gängige Logik. Die Produzentenländer müssen zwar heftige Einbußen verschmerzen, dafür haben die reichen Käufer mehr Geld in der Tasche, das sie konjunkturfördernd ausgeben können. Wird das Schmiermittel der Wirtschaft billiger, ist der nächste Boom nicht weit. So war es 1985/86, als der Ölpreis um 60 Prozent fiel und so das weltweite Wirtschaftswachstum fünf Jahre lang auf vier Prozent hievte.

Doch der Erdölpreis hat seine Kraft verloren. Anders ist es nicht zu erklären, dass der aktuelle Preissturz von rund 75 Prozent auf 30 US-Dollar kaum Spuren in den globalen Wachstumsraten hinterlassen hat. Zwar sorgt die Ölschwemme auch heute für eine Umverteilung von den Erzeugerstaaten zu den Abnehmern, aber der Impuls für die Weltwirtschaft ist deutlich kleiner als erhofft.

Staaten verabschieden sich vom Öl

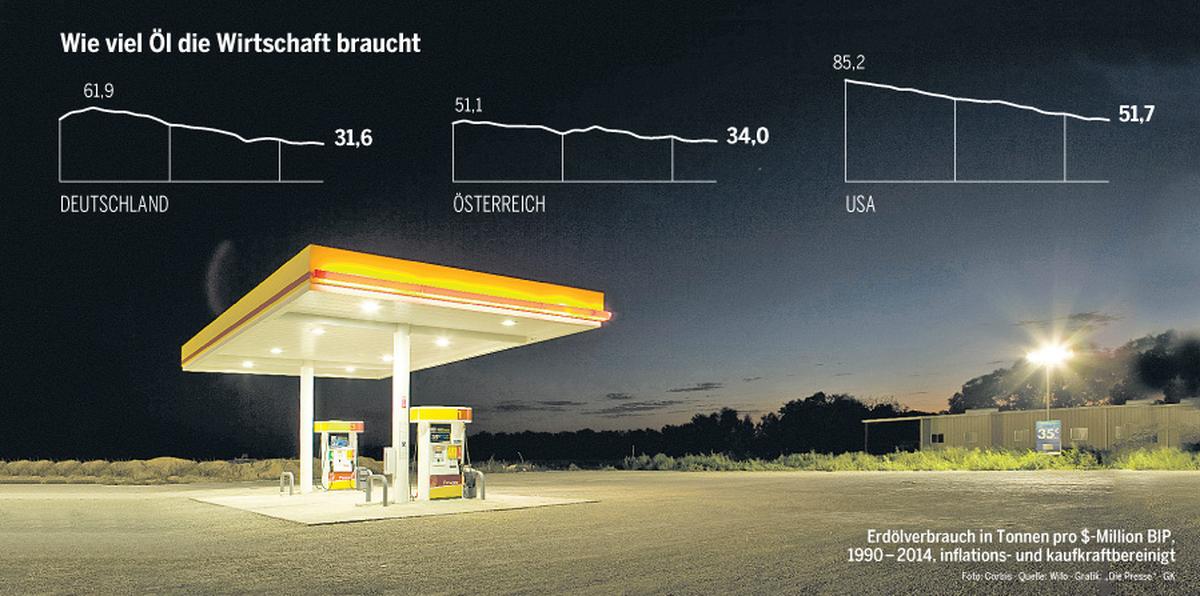

Wichtigster Grund dafür: Die Weltwirtschaft braucht das Öl nicht mehr so dringend wie noch vor zwei Jahrzehnten. Die reichen OECD-Länder haben die Ölintensität (Ölverbrauch je erzeugter Einheit) ihrer Volkswirtschaften deutlich senken können. Ein paar Dollar auf oder ab beim Ölpreis machen hier nicht mehr viel aus. Aber nicht nur die westlichen Staaten, auch viele Schwellenländer, deren große Nachfrage den Ölpreis zuletzt erst über hundert Dollar gehievt hat, kehren dem schwarzen Gold den Rücken, meldet die Internationale Energieagentur.

Allen voran die Volksrepublik China: Das Land bleibt zwar weltgrößter Ölimporteur, die Bedeutung des Rohstoffs beim Energiemix sank jedoch zuletzt unter 20 Prozent. Hinzu kommt der Umbau der chinesischen Wirtschaft weg von der energieintensiven Grundindustrie zu konsumorientierten Sektoren.

Unter dem Strich sei das billige Öl ein Nullsummenspiel, sagt der amerikanische Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff. Die negativen Effekte auf die Produzentenländer, allen voran Russland, aber auch Saudiarabien, seien deutlich stärker als die Kaufimpulse im Westen. Zudem würden viele Firmen in den USA und Europa – an sich Profiteure des Ölpreissturzes – den Rückgang der Investitionen in diesen Staaten zu spüren bekommen.

Private sparen und konsumieren nicht

Wifo-Ökonom Stefan Schleicher geht einen Schritt weiter. „Das billige Öl schadet der Wirtschaft“, sagt er zur „Presse“. Anders als noch vor 15 Jahren würden Konsumenten das Geld, das sie sich an der Zapfsäule ersparen, heute nicht mehr automatisch ins nächste Geschäft tragen. Vor allem in den USA gehe zusätzliches Einkommen der Privaten viel stärker in den Abbau von Schulden als in den Konsum. Dazu kommt ein strategisches Argument: Der niedrige Ölpreis hemmt auch Investitionen in den Umbau des Energiesystems weg von fossilen hin zu erneuerbaren Energieträgern.

Aber auch viele Regierungen tragen Mitschuld daran, dass das günstigere Rohöl die Wirtschaft nicht belebt. Die Bedeutung der Schwellenländer als Energieabnehmer ist stark gestiegen. Hier hielten viele Regierungen den Energiepreis auch in Hochpreisphasen über Subventionen künstlich niedrig. Sie nutzen den jetzigen Preisverfall, um diese kostspieligen Förderungen auslaufen zu lassen. Der günstige Ölpreis kommt damit aber nicht bei den Konsumenten, sondern zuerst in den notorisch leeren Staatskassen an.

Zur Gänze hat der Ölpreis seine Wirkung auf die globale Konjunktur aber noch nicht verloren. Vor allem Europa profitiert kurzfristig von seiner gesunkenen Ölimportrechnung – was umgekehrt eben die Energiewende erlahmen lässt. Abgeschwächt wird der Effekt allerdings durch den schwächeren Euro im Vergleich zur immer noch größten Ölhandelswährung, dem US-Dollar.

Zum Ausruhen bleibt keine Zeit. „Die globale Wirtschaft bleibt auf den Knien“, sagte IWF-Chefin Christine Lagarde. Der niedrige Ölpreis sei ein willkommener Schuss in die Venen, aber keine Rettung.

Weitere Infos:www.diepresse.com/energie

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.01.2016)