Es dauert oft Jahre, bis man als Flüchtling anerkannt ist. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit zwischen dem Flughafen, Traiskirchen und einer Pension im Waldviertel.

Yussuf ist verzweifelt. Seine Hände zittern. „Helfen Sie mir, ich möchte nicht zurück“, sagt er. Der Bauernsohn hat alles verkauft, um einem Schlepper 5000 Dollar für seine Flucht zu bezahlen. Doch Yussuf darf nicht in Österreich bleiben, das hat sich bald nach seiner Landung am Flughafen Wien-Schwechat herausgestellt. Seine Geschichte ist nicht glaubwürdig.

Er stamme aus dem palästinensischen Gazastreifen, aus Rafah, erzählte der 19-Jährige bei seiner Einvernahme. Beamte des Bundesasylamts fanden schnell heraus, dass Yussuf weder von den Palästinensergebieten noch von der Grenzstadt eine Ahnung hat. Das bestätigte auch der Asylgerichtshof in einem Schnellverfahren. Yussuf kommt nun in Schubhaft, die ägyptische Botschaft ist eingeschaltet. Er ist vermutlich Ägypter, nicht Palästinenser.

35 Tage sind seit seiner Ankunft vergangen. Von Österreich hat Yussuf bisher nur das Objekt 801 gesehen. In diesem schmucklosen einstöckigen Quader auf dem Betriebsgelände des Flughafens sind Asylwerber untergebracht. Wer nicht „Asyl“ sagt und keine Papiere hat, kommt ebenfalls in das graue Gebäude, allerdings in eine Sonderzone, zu der nur Polizisten Zugang haben. Das stört Karin Knogl, die resolute Leiterin des Caritas-Sozialdienstes am Flughafen. „Jeder soll Zugang zu einem Asylverfahren haben“, sagt sie. Betreuung hätten vor allem auch Menschen nötig, die zurück in ihre Heimat müssen. Denn das bedeute zumeist eine große Schande für sie, wo doch oft die ganze Familie Geld zusammengekratzt habe, um die Reise ins gelobte Land zu finanzieren. Im Februar hat sich ein Inder in der Sonderzone erhängt.

Es ist einer dieser Streitpunkte, bei denen die Welt der Polizei und die Welt der Helfer aufeinanderprallen. Jeder habe die Möglichkeit, bei der ersten Einvernahme einen Asylantrag einzubringen, stellt der bullige Kontrollinspektor Thomas Knotzer klar. Er hat die Caritas offenbar in Verdacht, dass sie auch Personen, die schon auf der Zurückweisungsliste stehen, auf die Idee bringt, einen Asylantrag zu stellen.

Hinter der schweren verriegelbaren Tür, die zum Objekt 801 führt, finden maximal 30 Personen in Holzstockbetten Platz. Im Sommer kann es sehr heiß werden. Die Fenster sind nicht zu öffnen, die Lüftung ist defekt. „Ein Kompromiss“, sagt Knotzer. „Wir wollten kein Gitter vor den Fenstern.“ Frischluft können die Asylwerber in einem kleinen Hof schnappen, dort ist auch eine gelbe Kinderrutsche aufgestellt.

Warten ist die Hauptbeschäftigung in Objekt 801. Es ist ein Ort, an dem Hoffnung und Enttäuschung Tür an Tür wohnen. Habbin aus Darfur stürmt strahlend in die Gemeinschaftsküche. Er hat sein dunkles Sakko angezogen. Der Bus aus Traiskirchen ist da. Der 47-Jährige ist zum Asylverfahren zugelassen. Er hat die erste Runde überstanden. Yussuf ist ausgeschieden.

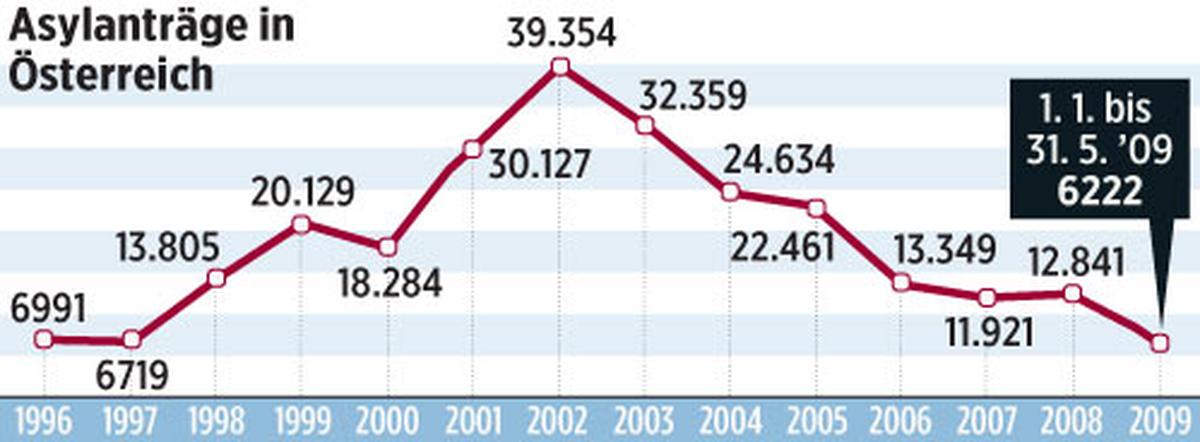

Nächste Station: Traiskirchen. Franz Schabhüttl führt durch sein 115.000 Quadratmeter großes ummauertes Reich, durch die Betreuungsstelle Ost in Traiskirchen. Alles hat hier seine Ordnung, über alles wird Buch geführt in der ehemaligen k.u.k.-Kadettenschule im Süden Wiens. 882 Asylwerber aus 47 Ländern hat der korrekte weißhaarige Regierungsrat derzeit unter seinem Kommando, darunter 100 Kinder. Die meisten kommen aus Afghanistan und Tschetschenien. Derzeit sind die 300 Zimmer des „Hotel Hilton“, wie man die große schönbrunngelbe Unterkunft im Lager nennt, nicht ausgebucht. Es gab Zeiten, da lagen 1845 Menschen in den Eisenbetten Traiskirchens. Im Jahr 2002 war das. Schabhüttl hat in Traiskirchen schon die verschiedensten Pegelstände der Flüchtlingsströme gemessen.

Freundlich geleitet der Beamte durch sein Areal, deutet auf die Lungenröntgenstation, in der sich alle Asylwerber einer Tbc-Untersuchung unterziehen müssen, zeigt auf den Pavillon mit den Minderjährigen und auf das Frauenhaus. In die Kindergartenbaracke dürfen Journalisten sogar hinein, auch in die psychosoziale Beratungsstelle und ins Informationszentrum. Dort hängen Plakate mit der Hotline 0800/203040. Wer diese Nummer wählt, dem wird erklärt, dass die Republik die freiwillige Rückkehr finanziert und auch noch ein Startgeld zuschießt. Doch von den Asylwerbern in Traiskirchen rufen wenige an. „Die stehen noch unter dem Einfluss der Schlepper, die ihnen das Paradies versprochen haben“, sagt Schabhüttl.

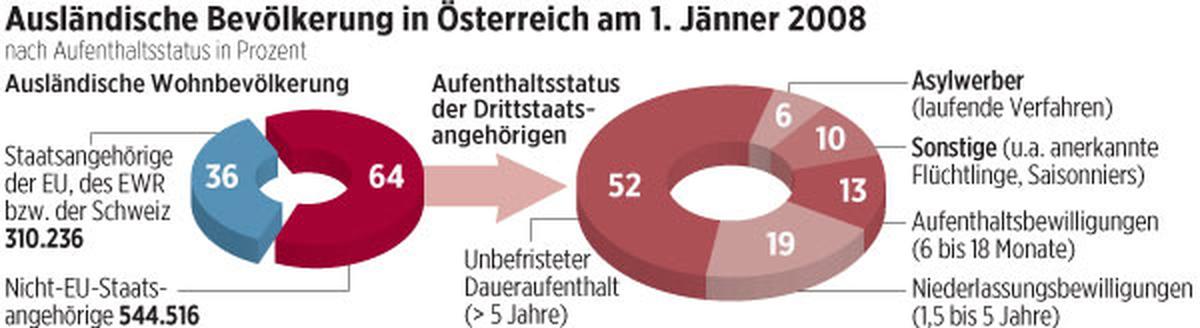

Die Verweildauer der Asylwerber in Traiskirchen hat sich während seiner 18 Dienstjahre verkürzt. An die 20 Tage müssen sie bis zur Zulassung zum Asylverfahren warten. Wer, wie der Sudanese Habbin, diese erste Hürde überwunden hat, sollte nach weiteren 14 Tagen in eines der Quartiere überwiesen werden, die über ganz Österreich verstreut sind. Man darf auch privat wohnen. Doch das können sich nur 6000 der insgesamt 28.700 Asylwerber in Österreich leisten.

Zwei Drittel der Bewohner des Lagers Traiskirchen sind sogenannte Dublin-Fälle. Sie müssen in der Regel länger warten, manche sogar vier Monate. Die „Dubliner“ haben bereits in einem anderen EU-Mitgliedsland einen Asylantrag gestellt und ihren Fingerabdruck hinterlassen. Nun sollen sie dorthin zurückgeschickt werden. Es hat sich ein reger Pingpong-Menschenverkehr innerhalb der EU entwickelt. Die Leute werden hin- und hergeschickt. Nicht weniger als 4369 solcher Fälle gab es im Jahr 2008 in Österreich, Tendenz steigend.

Wer Traiskirchen oder Thalham, das Aufnahmezentrum in Oberösterreich, hinter sich gebracht hat, für den hat das große Warten erst begonnen. Abdul ist vor dreieinhalb Jahren aus Tschetschenien nach Österreich gekommen. Seither hofft er auf Asyl. Der 26-Jährige lebt mit Frau und zwei Kindern im Waldviertel, in Schrems, nahe der tschechischen Grenze. Er hat Glück, er hat eine Bleibe im Volkshilfe-Heim, einem graubraunen ehemaligen Mietshaus an der Durchzugsstraße, gefunden. Die Wohnungen sind sauber, halbwegs geräumig, die Duschen funktionieren. Die Sozialarbeiterin Elisabeth Hartl (57) kümmert sich rührend um alles. Die Frauen können hier wenigstens selber kochen, die Kinder gehen zur Schule oder in den Kindergarten, die Männer aber starren meist nur Löcher in die Luft. Was Abdul den ganzen Tag macht? „Sitzen“, sagt er.

Die Asylwerber haben praktisch ein Beschäftigungsverbot, erläutert Christoph Riedl von der Flüchtlingshilfe der Diakonie. Theoretisch sei ihnen zwar Saisonarbeit gestattet. Doch eben nur sehr theoretisch. Denn Asylwerber sind im AMS, dem Arbeitsmarktservice, das allerletzte Glied der Kette. Sie kämen erst zum Zug, wenn alle anderen, die Österreicher und auch alle Ausländer mit Aufenthaltsrecht, Jobs hätten – also nie.

Große Sprünge können Asylwerber nicht machen. Wer in der „Grundversorgung“ ist, für wen der Staat also Unterkunft, Essen und Hygieneartikel zahlt, der erhält pro Monat zusätzlich 40 Euro Taschengeld. Die sind schnell aufgebraucht, wenn man von Schrems nach Krems oder gar nach Wien fahren will. Aber das ist ohnehin nicht im Sinn der Behörden. Die Asylwerber sollen schön an der Peripherie bleiben, solange sie nicht anerkannt sind. Integration ist unerwünscht. Nur bei Schulkindern lässt sie sich nicht verhindern.

Im Gasthof Schmutz. Ein paar Kilometer von Schrems entfernt ist Hoheneich. „Willkommen im Fremdenverkehrsort“ steht auf einer Holztafel vor der Ortseinfahrt. Doch Touristen verirren sich kaum noch in den Marienwallfahrtsort. Von der Fassade des Gasthofs Schmutz bröckelt der Verputz. Die holzvertäfelte Gaststube ist schon lange nicht mehr in Betrieb, in der Ecke türmen sich alte Möbel. Es liegt eine Stimmung in der verrauchten Luft, als könnte jederzeit eine Abrissbirne durchs Haus sausen. 32 Asylwerber sind in der abbruchreifen Pension einquartiert. Sie hausen zum Teil jahrelang in Substandard-Zweibettzimmern, die schon bei einem Kurzaufenthalt Schwermut auslösen.

15 Euro täglich pro Asylwerber erhält Familie Schmutz von der Landesregierung – ihre einzige Einkommensquelle. Oma Schmutz kocht für die Flüchtlinge, ihre Schwiegertochter hält den Laden zusammen und Andreas Schmutz hat die Oberhoheit. Lange will er nicht mehr davon leben. Der Paterfamilias mit dem Flinserl im Ohr hat vor, das Haus zu verkaufen. Hier soll ein Seniorenheim entstehen.

„Die Leute wissen nicht, was das heißt, Asylwerber zu haben“, stöhnt der Mittvierziger und schlurft in seiner Jogginghose hinter den Tresen der alten Gaststube, um sich einen Mokka herunterzulassen. Er hält nicht viel von seinen Gästen aus Bangladesch, Georgien, der Mongolei oder Gambia. „Sie wollen immer mehr, sind nie zufrieden, ruinieren alles“, klagt er. Der „Rambo“ aus Nigeria damals, der sei noch nett und dankbar gewesen.

„Die machen Urlaub hier.“ Jetzt kämen keine richtigen Asylanten mehr, nur noch Wirtschaftsflüchtlinge. „Die machen Urlaub hier.“ Tschetschenen nehme er sowieso keine mehr. Was er alles erlebt habe: Schlägereien, Diebstahl, alles. Nach sechs Jahren mit Asylwerbern ist Andreas Schmutz kein Ausländerfreund mehr, vielleicht war er es nie. Wer bei ihm auf Asyl wartet, hat nicht das optimale Los gezogen.

Doch warum dauert das Verfahren so lange? Wolfgang Taucher, der Leiter des Bundesasylamts, verweist auf die hohe Beschwerdequote. Als Legende tut er den Vorwurf ab, die erste Instanz lehne fast jeden Antrag ab. Die Statistik gibt ihm Recht. In diesem Jahr hat sein Amt mit Stichtag 31. Mai immerhin in 735 von insgesamt 1.913 Fällen positiv entschieden. Über drei bis sieben Monate erstreckt sich ein Verfahren bei ihm derzeit im Normalfall.

Das Problem liegt eher in der zweiten Instanz. Der im Vorjahr eingerichtete Asylgerichtshof arbeitet zwar schneller als früher, schleppt aber immer noch einen Rucksack mit fast 22.000 offenen Verfahren mit.

Krimineller Missbrauch. Ins Visier hat das Innenministerium jetzt insbesondere die Folgeanträge genommen, die angeblich immer öfter missbräuchlich gestellt werden. Hilfsorganisationen gehen auf die Barrikaden. Sie sehen das Recht gefährdet, auf neue Verfolgungsgründe aufmerksam zu machen.

„Kriminelle nützen das Asylrecht aus“, kontert Wilfried Kovarnik, der soignierte Leiter der Wiener Fremdenpolizei. Bundesweit habe es im Vorjahr 2355 Anzeigen gegen Asylwerber wegen Verbrechen gegeben, auf die ein Strafrahmen von mehr als drei Jahren stehe. Es handle sich vor allem um Einbrecher aus Georgien, Moldawien und Rumänien. Allein im Vormonat hätten in Wien 131 Personen erst nach ihrer Festnahme Asylanträge gestellt, 73 davon in Schubhaft, ergänzt der Hofrat.

Die Debatte verläuft oft einäugig. doch das Feindbild ist aufgebaut. Wer immer daran schuld ist: Asylwerber begegnen in Österreich tiefem Misstrauen. Das bemerkt auch Cecilia Heiss bei Patienten, die zu ihr in den vierten Stock des Integrationshauses in der Wiener Engerthstraße kommen. Die bedächtige Psychologin leitet Hemayat, das Zentrum für Folter- und Kriegsopfer. Ihr Therapeutenteam hat es mit Flüchtlingen zu tun, die in Isolationshaft waren, die geschlagen und vergewaltigt wurden, in deren Genitalien Strom eingeleitet wurde. Solche Menschen leiden unter Albträumen und bei Tag manchmal an Halluzinationen. Für sie ist es Gift, wenn man ihre Geschichte nicht glaubt. Hemayat legt in solchen Fällen Befundberichte vor. Doch in letzter Zeit seien auch Psychotherapie-Klienten in Schubhaft gekommen, sagt Heiss. „Ich sehe Menschen am Boden liegen, und die Republik trampelt auch noch drauf.“

Am Ziel. Nasir Niyazmand hat es geschafft. Er hat Asyl bekommen. Am 24.August 2001 kam der Afghane ohne Reisepass in Österreich an. Zwei Tage wurde er auf dem Flughafen Wien festgehalten, vier Monate war er in Traiskirchen. Fünf Jahre lang lebte er danach in einer Pension in Altenmarkt. 2006 erhielt er Asyl. Mittlerweile lebt der 34-Jährige mit seiner Frau und seinen drei kleinen Söhnen in der Zinnergasse, in einem Niemandsland am Rand von Simmering. In der Siedlung gibt es nur Flüchtlinge. Die Wohnungen stellt der vom Innenministerium finanzierte Integrationsfonds zur Verfügung. Wer einziehen will, muss Deutsch lernen. Nach dem langen Warten hat es nämlich auf einmal ganz schnell zu gehen mit der Integration.

Mariam Kahama ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die 37-Jährige ist Turnusärztin im St. Josef Krankenhaus. Sie floh 2002 aus Kinshasa. „Ich hatte Glück“, sagt die zweifache Mutter und Alleinerzieherin. Sie bekam relativ flott Asyl. Noch lebt die Frau aus dem Kongo am Margaretengürtel. Wenn sie die Balkontür öffnet, versteht sie ihr eigenes Wort nicht. So laut ist der Straßenlärm. Bald wird sie aus dem Gemeindebau ausziehen, in den dritten Bezirk, näher zur Schule ihrer Tochter Aby-Princess, die das Sacre Coeur besucht.

Niyazmand, der Afghane, verpackt Frischgemüse. Auch er ist stolz auf seinen Job, mit dem er 1200 Euro im Monat verdient. In Kabul hatte er eine kleine Greißlerei, aber das ist lange her. Seiner Frau Suna kommen die Tränen, wenn sie an Kabul erinnert wird. Denn dann muss sie auch daran denken, wie die Taliban-Milizen auf der Suche nach ihrem Schwager in ihr Haus eindrangen. Vor Schreck ließ sie damals ihr erstes Kind fallen. Es starb.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.06.2009)