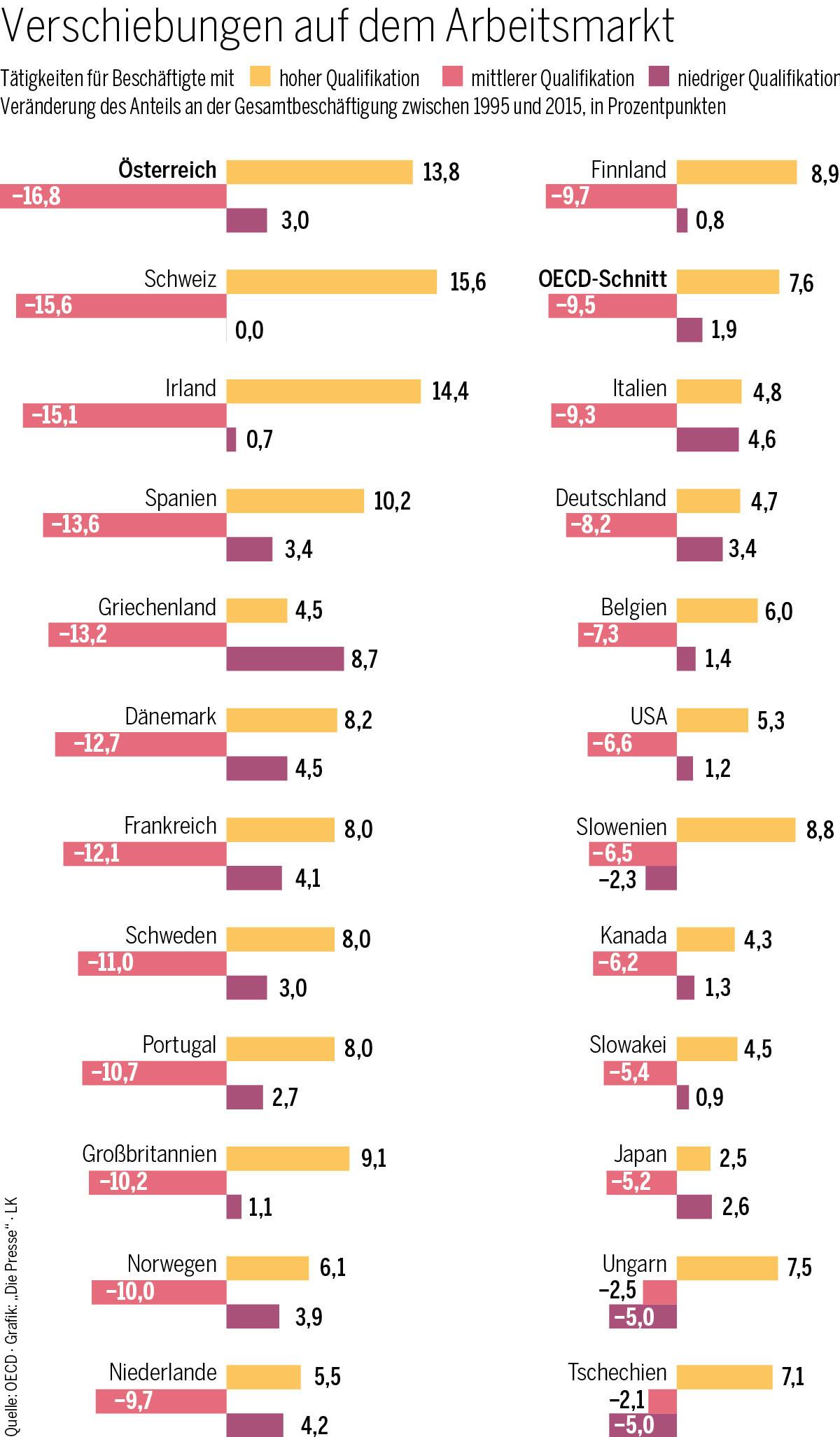

In keinem anderen OECD-Land ist der Anteil von Arbeitsplätzen mit mittlerer Qualifikation so stark zurückgegangen wie in Österreich. Bei den Niedrigqualifizierten gab es indes sogar ein Plus.

Wien. In keinem anderen OECD-Land gab es in den vergangenen 20 Jahren eine so starke Polarisierung am Arbeitsmarkt wie in Österreich. Das ist das Ergebnis einer Studie der Industriestaatenorganisation OECD, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach nahm in fast allen untersuchten Ländern die Spaltung am Arbeitsmarkt zu. Doch in Österreich war die Entwicklung am stärksten zu beobachten.

Konkret ging in Österreich im Zeitraum von 1995 bis 2015 der Anteil der Jobs mit mittlerer Qualifikation an der gesamten Beschäftigung um 16,8 Prozentpunkte zurück. Überraschend ist hingegen die Entwicklung bei den Geringqualifizierten. Bislang waren Experten davon ausgegangen, dass vor allem Jobs für Menschen mit einem Pflichtschulabschluss verloren gehen würden. Doch tatsächlich ist der Anteil von Jobs, die von Menschen mit einer geringen Qualifikation besetzt werden, im untersuchten Zeitraum sogar um drei Prozentpunkte gestiegen. Positiv ist die Entwicklung bei hoch qualifizieren Jobs. Ihr Anteil nahm um 13,8 Prozentpunkte zu.

Strukturwandel am Jobmarkt

Die Polarisierung am Arbeitsmarkt ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Ein Grund ist die sogenannte Deindustrialisierung. In vielen OECD-Ländern gab es einen deutlichen Rückgang der industriellen Sektoren, vor allem der Schwerindustrie und der verarbeitenden Industrie. Daher werden immer weniger Industriearbeiter gesucht. Viele Konzerne verlagern ihre Produktion in Niedriglohnländer. „Diese Entwicklung hat zur Folge, dass Fabrikarbeiter, die ihre Stelle verloren haben, oftmals gezwungen sind, eine schlechter bezahlte Stelle im Dienstleistungssektor anzunehmen“, schreiben die OECD-Autoren. Ihrer Ansicht nach ist dieser Strukturwandel für etwa ein Drittel der Polarisierung des Arbeitsmarktes verantwortlich. Hinzu kommen der technologische Fortschritt und die Digitalisierung.

Laut OECD deutet „einiges darauf hin, dass der technologische Wandel sicherlich eine entscheidende Rolle bei der Polarisierung des Arbeitsmarkts gespielt hat.“ Weil immer mehr Jobs durch Maschinen und Computer ersetzt werden, sinkt der Anteil von Arbeitsplätzen im mittleren Qualifikations- und Lohnniveau. Dafür steigt der Anteil der Jobs, die eine hohe Qualifikation erfordern. Heute müssen junge Menschen nach der Matura oft ein Studium machen, um dann einen Job zu bekommen, für den früher die Matura reichte. Auch steigen die Anforderungen für bestimmte Jobs. So werden heute beispielsweise von einer Sekretärin auch umfangreiche IT- und Sprachkenntnisse erwartet.

Digitalisierung gefährdet Jobs

Alarmierend sind die Auswirkungen der Digitalisierung auf den österreichischen Arbeitsmarkt. OECD-Angaben zufolge sind in Österreich 12,2 der derzeitigen Jobs durch die Digitalisierung gefährdet. Bei weiteren 29 Prozent der Jobs werde es zu erheblichen Veränderungen kommen.

Die Autoren setzen sich auch mit der wachsenden Gegenbewegung zur Globalisierung auseinander. Denn viele Populisten wollen den globalen Handel einschränken, um Arbeitsplätze im eigenen Land zu sichern. Nach Meinung der OECD-Experten sind aber die Auswirkungen der Globalisierung auf die Polarisierung am Arbeitsmarkt „nur schwer nachzuweisen und vermutlich eher gering“. In der öffentlichen Wahrnehmung werden die Auswirkungen des globalen Handels auf die Ungleichheit tendenziell überbewertet, heißt es bei der OECD.

Um für den technologischen Wandel gerüstet zu sein, werden die Regierungen aufgefordert, die Weiterbildung von Arbeitnehmern noch mehr zu fördern. Auch sollen die Lehrpläne in den Schulen angepasst werden. Dies sei eine Herausforderung. Denn eine Untersuchung in den OECD-Ländern ergab, dass über 50 Prozent der erwachsenen Bevölkerung nur die einfachsten Aufgaben am Computer, beispielsweise das Schreiben einer E-Mail oder Surfen im Internet, ausführen können oder sogar über keinerlei Kompetenzen in Informations- und Kommunikationstechnologien verfügen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.06.2017)