Was ist juristisch gesehen sexuelle Belästigung? An welche Stellen können sich Opfer wenden, und welche Aufgaben hat die Gleichbehandlungsanwaltschaft und die -Kommission? Eine (Begriffs-)Erklärung.

Wien. Sie existiert seit 1991, ist in den vergangenen Tagen aber wieder verstärkt im Gespräch: Die Gleichbehandlungsanwaltschaft. Die Einrichtung untersteht dem Bundeskanzleramt und ist für nicht strafrechtlich relevante Fälle zuständig.

Das betrifft sexuelle Diskriminierung, aber auch Benachteiligung Aufgrund des Alters, einer sexuellen Orientierung oder auch der Herkunft – am Wohnmarkt beispielsweise, aber auch im Job. Im Jahr 2016 wurden rund 3000 Vorwürfe der Diskriminierung am Arbeitsplatz der Stelle gemeldet, 213 davon wegen sexueller Belästigung.

Im Fall von Peter Pilz meldete sich eine ehemalige Mitarbeiterin bei der Anwaltschaft, weil sie sich in 40 Fällen sexuell belästigt fühlte. Dort werden Betroffene unterstützt und über ihre Möglichkeiten beraten. Außerdem überprüft die Stelle auch vorsichtig, ob es sich bei den Vorfällen prinzipiell um eine sexuelle Diskriminierung oder Belästigung handeln könnte.

Dann meldet sich die Anwaltschaft beim Arbeitgeber. In dem genannten Fall: bei den Grünen. Der Arbeitgeber hat die Aufgabe, einzugreifen und zu vermitteln. Ein Verfahren gibt es bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft allerdings nicht. Dafür wäre die Gleichbehandlungskommission zuständig.

Dort findet ein (kostenloses) Verfahren statt, bei dem die Vorwürfe überprüft werden. Der Arbeitgeber kann auch zu einer Strafe verurteilt werden. Das sei aber nicht bindend, heißt es aus dem zuständigen Frauenministerium. Ein rechtlich bindendes Urteil gibt es vor dem Arbeitsgericht.

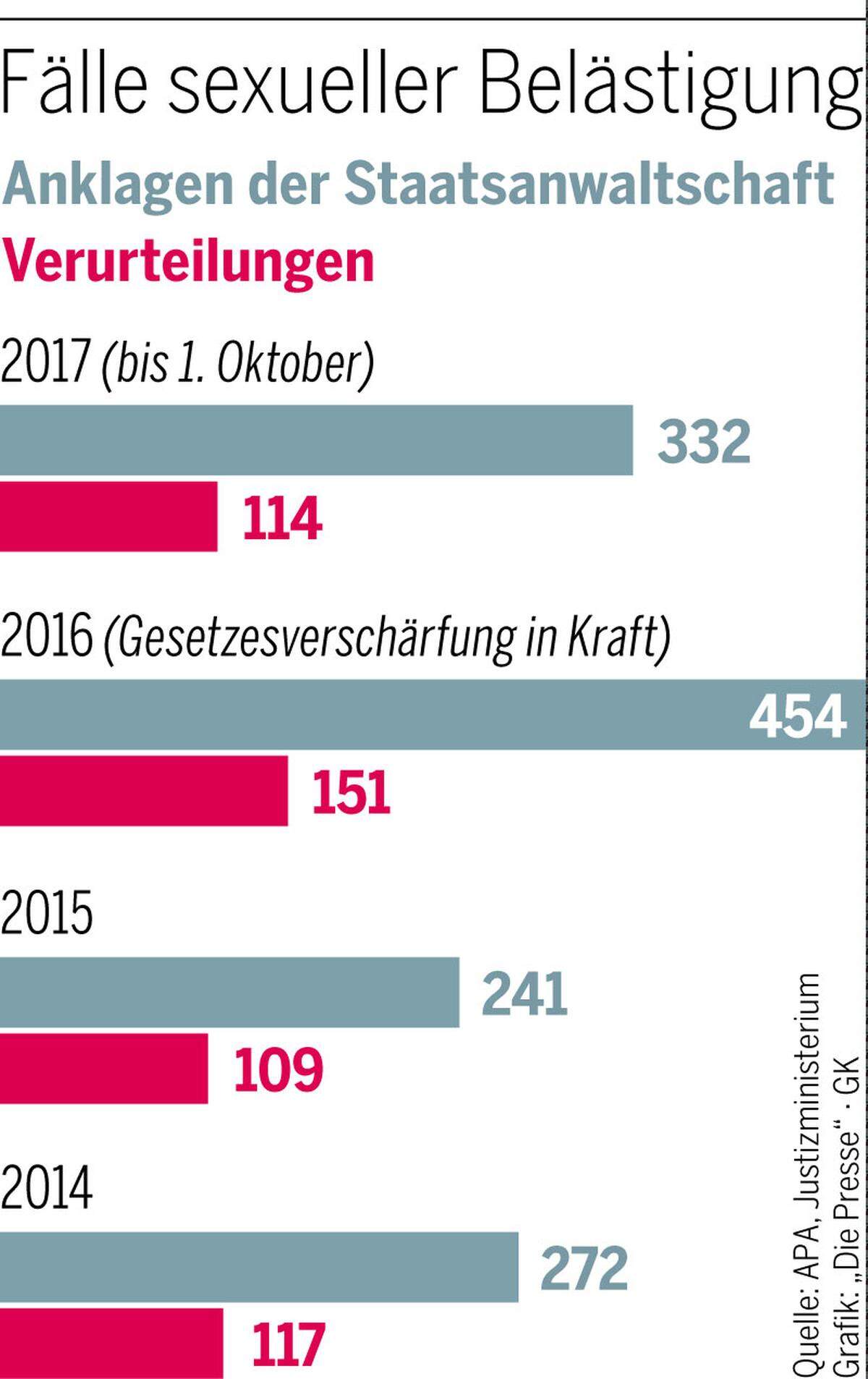

Auch abseits des Job-Umfelds ist sexuelle Belästigung (sofern nicht mit Gewaltanwendung begangen) nach dem Paragrafen 218 StGB strafbar. Die Ergänzung, wonach „auch zu bestrafen (ist), wer eine andere Person durch eine intensive Berührung einer der Geschlechtssphäre zuzuordnenden Körperstelle in ihrer Würde verletzt“, trat aber erst 2016 in Kraft. Da die Strafdrohung bis zu sechs Monate Freiheitsstrafe beträgt, ist die Verjährungsfrist nur ein Jahr.

Die Staatsanwaltschaft kann zwar auch ohne Anzeige prüfen, ob ein Anfangsverdacht gegeben ist. Aber sie muss das Opfer fragen, ob es einverstanden ist. (APA/ib)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.11.2017)