Die politische Karikatur war lang unangreifbar, die „Times“ schafft sie ab. Schade? Vielleicht. Aber das Genre sollte Kritik aushalten.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Die politische Karikatur ist nie wesentlich über „Der Lotse geht von Bord“ hinausgekommen, jene Zeichnung aus dem britischen „Punch“ von 1890, die den Rücktritt Bismarcks illustriert und im Schulunterricht noch immer als Musterbeispiel fungiert. Sie ist eine bildlich pointierte Darstellung des politischen Geschehens geblieben, das die Herrschenden in ein scheinbar profanes Szenario setzt. Das Einzige, was sich in den 130 Jahren geändert haben dürfte, ist der zeichnerische Aufwand. Und zwar so zum Schlechteren, dass die bildliche Darstellung selten ohne Beschriftungen auskommt, die den gewichtigen Symbolgehalt herstellen und erklären sollen.

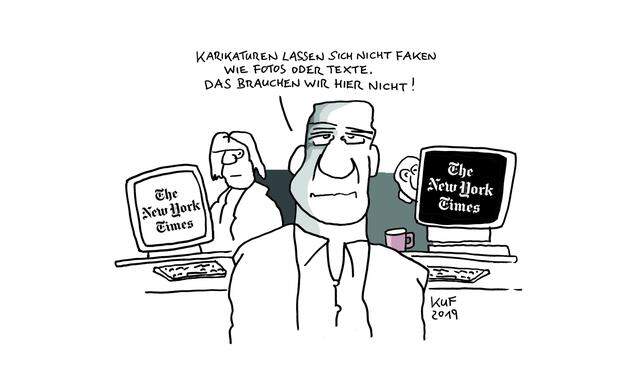

Noch immer steht auf Wegweisern „Steuerreform“ oder Ähnliches, und ein rätselndes Männlein davor, das zum einfachen Wiedererkennen mit den Insignien des gemeinten Politikers überladen wird oder einen Hut mit seinem Namen trägt. Oder ein Hund mit dem Gesicht des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu und dem Davidstern am Halsband zieht den blinden Donald Trump. Und schon zeigt sich, wie leicht bildliche Vereinfachungen in gefährlich einfache Weltbilder zu kippen vermögen: Dass es der hündische Jude ist, der den amerikanischen Präsidenten steuert, ist so offensichtlich antisemitisch, dass die „New York Times“, die die Zeichnung in ihrer internationalen Ausgabe veröffentlicht hatte, sich nicht nur hinterher entschuldigte, sondern gleich ihre politischen Karikaturen komplett einstellte. Eine überhastete, eine falsche Entscheidung?

Das „FAZ“-Zeichnerduo Achim Greser und Heribert Lenz gehört zu den wenigen, die mit den Genrekonventionen so umgehen können, dass etwas zu entstehen vermag, was den meisten Tageszeitungskarikaturen abgeht: Witz. Sie beschreiben in einem Kommentar für ihre Stammzeitung das Netanjahu-Trump-Blatt so: „Formal ist diese Karikatur ein mit Stereotypen überladenes Bild ohne Worte, das aus den vermufften Zeiten zu kommen scheint, als Karikaturen noch die Aufgabe hatten, Analphabeten politisch zu unterrichten oder zu agitieren.“ Und fragen sich besorgt: „Warum, um Himmels willen, hat die ,New York Times‘ sich nicht entschieden, solche schlechten Karikaturen nicht mehr zu drucken – statt nun überhaupt keine mehr zu veröffentlichen?“ Laut „NYT“, die in ihrer US-Stammzeitung seit Jahren keine klassischen Karikaturen mehr veröffentlicht, war das auch für die internationale Ausgabe länger geplant und nun ein passender Anlass gefunden. Womöglich ist man zumindest in dieser Zeitung zu der Ansicht gelangt, dass diese Form des lehrreich agitatorischen Kommentars nicht mehr zeitgemäß ist.

Die Antwort, die Greser und Lenz sich geben, schreit dagegen alarmiert: „Es ist ein Kotau vor den Utopisten einer diskriminierungsfreien Welt, die glauben, den Schlüssel für deren Erlösung darin zu besitzen, dass sie die Sprache in Wort und Bild steril halten und auf das dialektische Prinzip von Debatten verzichten.“ Es soll also an denen liegen, die bevorzugt unter dem Rubrum „politisch korrekt“ zusammengeworfen werden und alten Männern offensichtlich Angst machen: „Und was, wenn die Zahl und Einheit der radikalen und schwarmdummen Korrektheitsfanatiker so groß werden, dass sie ihren Glauben zum Gesetz erheben können in ihrer schönen, witzgesäuberten, neuen Welt? Wenn Karikaturisten eingesperrt werden für ihre Frechheiten in Gefängnissen, die dann offiziell heißen ,Fortbildungsstätten, in denen den Menschen bei der Deradikalisierung geholfen wird‘, wie die Arbeitslager für renitente uigurische Muslime in China im Parteijargon heißen?“

Korrektheitsfanatiker

Wie nah die Politikredaktion der „FAZ“ an Umerziehungslagern ist, das weiß ich nicht. Sorgen muss man sich jedenfalls um diese beiden und andere Karikaturisten nicht machen, auch wenn irgendwo auf der Welt ein paar Kollegen den Job verloren haben. Das passiert in anderen Branchen deutlich häufiger. Auch frage ich mich, ob die Prämisse überhaupt stimmt: Entziehen sich „Korrektheitsfanatiker“ wirklich Debatten? Führen sie sie nicht gerade mit besonderem Eifer? Nur weil die, die früher zum Leserbriefschreiben verdammt waren, nun Plattformen haben, auf denen sie manches Mal mehr Publikum erreichen als die ursprüngliche Presseveröffentlichung, sind sie nicht gerade nah gesetzgebender Macht. Sie haben nur eine prominentere Stimme auf einem Markt – aber immer noch eine marginale. Sonst brauchten sie ja den dummen Schwarm nicht. Und sollte nicht gerade der vermeintlich die Verhältnisse aufspießende Karikaturist, Satiriker oder auch nur Narr es erst mal begrüßen, dass einst Ungehörte eine stärkere öffentliche Repräsentanz bekommen? Was nicht heißt, dass nicht auch gerechte Wut überschäumen und die Falschen treffen kann – und trifft. Doch Humor von Menschen einzufordern, denen die Zustände wenig zu lachen geben, ist viel verlangt. Was immer man von den tatsächlich zunehmend erfolgreichen sprach- und bildpolitischen Kämpfen sozial und kulturell Marginalisierter bis Dämonisierter hält, so viel ist klar: Ihnen muss es um Eindeutigkeit gehen. Denn Befreiung gibt es nicht ironisch, höchstens für den Moment. Ambivalenz, eine wesentliche Voraussetzung für Ironie und Komik und befreites Lachen, kann erst ihre Sache sein, wenn sie die Sicherheit haben, nicht mit einem Satz, mit einem Bild entwürdigt werden zu können. Eine Sicherheit, die bisher der weiße Mann fast exklusiv genießt. Man kann das schade finden, erst recht, wenn man sich auf der richtigen Seite wähnt und ein Utopist des Klischeeverlachens ist, aber das ändert nichts daran, dass bei Diskriminierung die Diskriminierten zwangsläufig mehr Kompetenz haben und auch der Karikaturist sich vermehrt über das Gedanken machen muss, was ohnehin seine Kunst bestimmt: Repräsentation.

Mit Klischees operieren

Eventuell sind es gerade die politischen Karikaturen, die prominente Niederlagen einstecken müssen, weil sie häufig nur eine Ebene der Abstraktion kennen, mit Klischees operieren, die sehr nah am Ernstgemeinten vorbeischrammen und eben zumeist auch nicht sonderlich ambivalent sind (oder witzig). Sie sind leicht in ihren zuweilen problematischen Haltungen zu identifizieren. Sie beten Gläubigen etwas vor, was diese ohnehin glauben, imitieren Renitenz, ohne den gutbürgerlichen Dünkel zu verlassen. Ja, womöglich strebt die politische Karikatur in ihrer Lotsenform fast zwangsläufig dem Antisemitismus zu: nah am Vorurteil operierenden Klischees, die zur analphabetischen Welterklärung Schuldige in der Verhandlung nationaler Interessen finden.

Womöglich ist es nicht nur Aufgabe von Zeitungen, gute von schlechten Karikaturen zu scheiden, sondern auch die von Zeitungskarikaturisten, eine Ausdrucksform zu finden, die mit den vielen schnellen, kritischen, klugen, doofen Produkten in anderen öffentlichen Foren, von Twitter bis Netflix, mithalten kann – und mit der Kritik Marginalisierter daran. Dazu brauchte es vermutlich mehr Ambivalenz, weniger Welterklärung und ein offenes Ohr auch für unsachliche Kritik (wenn man schon selbst hauptberuflich solche produziert). Das ist gewiss anstrengend. Aber das ist Altwerden sowieso. Auch für einstmals unangreifbare Kunstformen.

Der Autor

Tim Wolff (*1978) ist ein deutscher Satiriker. Er war von 2010 bis 2013 Redakteur und Online-Chef der Satirezeitschrift „Titanic“, von 2013 bis Ende 2018 Chefredakteur des Magazins. Darüber hinaus veröffentlichte er u. a. im „Mannheimer Morgen“, „Taz“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.06.2019)