Wir Amerikaner sind uns selten über die Kriterien im Klaren, anhand derer wir eine Außenpolitik beurteilen.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Als ich einer Freundin erzählte, dass ich gerade ein Buch über Moral und Außenpolitik geschrieben hätte, witzelte sie: „Das muss ein sehr kurzes Buch sein.“ Diese Skepsis ist weit verbreitet. Eine Internetsuche ergibt überraschend wenige Bücher über den Einfluss der moralischen Ansichten von US-Präsidenten auf deren Außenpolitik. Der angesehene Politologe Michael Walzer beschrieb die amerikanische Graduierten-Fortbildung im Bereich der internationalen Beziehungen nach 1945 einmal so: „Moralische Argumente widersprachen den Regeln der Disziplin, so wie diese gemeinhin praktiziert wurde.“

Die Gründe für die Skepsis scheinen offensichtlich. Während Historiker über den amerikanischen Exzeptionalismus und Moralismus schrieben, warnten realistische Diplomaten wie George F. Kennan – der Vater der US-amerikanischen „Containment“-Doktrin im Kalten Krieg – lang vor der negativen Seite der amerikanischen moralistisch-legalistischen Tradition. Die internationalen Beziehungen seien ein anarchischer Bereich; es gebe keine Weltregierung, die für Ordnung sorge. Staaten müssten sich selbst um ihre Verteidigung kümmern, und wenn es ums eigene Überleben gehe, heilige der Zweck die Mittel. Wo keine echte Entscheidungsmöglichkeit bestehe, könne es keine Ethik geben.

Gemäß dieser Logik ist die Zusammenführung von Ethik und Außenpolitik ein Kategorienfehler, so wie die Frage, ob ein Messer gut klingt, und nicht, ob es gut schneidet. Wir sollten daher bei der Beurteilung der Außenpolitik eines Präsidenten danach fragen, ob sie funktioniert habe, und nicht, ob sie moralisch gewesen sei.

Während an dieser Sicht etwas dran ist, weicht sie den schwierigen Fragen durch übermäßige Vereinfachung aus. Das Fehlen einer Weltregierung bedeutet nicht, dass es überhaupt keine internationale Ordnung gibt. Einige außenpolitische Fragen beziehen sich auf das Überleben eines Nationalstaats, aber die meisten tun es nicht. So waren bspw. die USA seit dem Zweiten Weltkrieg an mehreren Kriegen beteiligt, aber keiner davon war für ihr Überleben notwendig. Und viele wichtige außenpolitische Entscheidungen über Menschenrechte, Klimawandel oder die Freiheit des Internets haben überhaupt nichts mit Krieg zu tun.

Tatsächlich geht es bei den meisten außenpolitischen Fragen um Zielkonflikte zwischen Werten, die Entscheidungen erfordern, nicht um die Anwendung einer rigiden Formel der Staatsräson. Ein zynischer französischer Regierungsvertreter äußerte mir gegenüber einst: „Ich definiere ,gut‘ als im Interesse Frankreichs stehend. Die Moral ist dabei irrelevant.“ Er schien sich nicht bewusst zu sein, dass seine Aussage selbst ein moralisches Urteil darstellte. Es ist bestenfalls trivial zu sagen, dass alle Staaten versuchen, in ihrem jeweiligen nationalen Interesse zu handeln. Die wichtige Frage ist, wie ihre Führer das nationale Interesse in unterschiedlichen Umständen zu definieren und zu verfolgen entscheiden.

Wir fällen dauernd Urteile

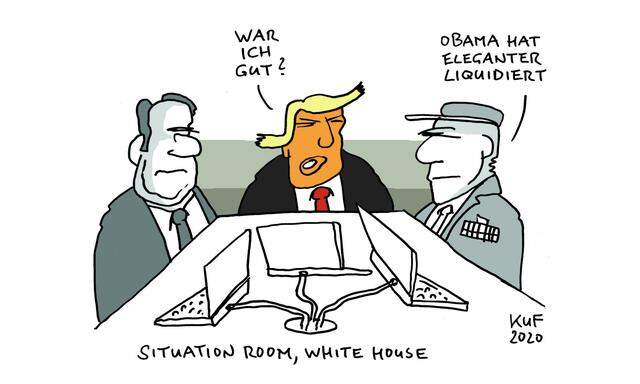

Zudem fällen wir Amerikaner, ob es uns gefällt oder nicht, ständig moralische Urteile über Präsidenten und Außenpolitik. Selbst vor seinem berühmten Telefongespräch, in dem er den Präsidenten der Ukraine um einen „Gefallen“ bat, hatte das Verhalten von Donald Trumps Regierung das Problem der Moral und der Außenpolitik von einer theoretischen Frage zu einem Thema für die Titelseiten der Zeitungen erhoben. So geriet Trump 2018 nach der Ermordung des regimekritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul in die Kritik, weil er eindeutige Beweise für ein brutales Verbrechen ignorierte, um weiterhin gute Beziehungen zum saudischen Kronprinzen aufrechtzuerhalten.

Die liberale „New York Times“ bezeichnete Trumps Erklärung zu Khashoggi als „erbarmungslos transaktional, die Fakten missachtend“, während das konservative „Wall Street Journal“ erklärte: „Uns ist kein Präsident bewusst, und das schließt so rücksichtslose Pragmatiker wie Richard Nixon oder Lyndon Johnson ein, der eine öffentliche Erklärung wie diese verfasst hätte, ohne zumindest am Rande auf Amerikas tragende Werte und Prinzipien zu verweisen.“ Öl, Waffenverkäufe und regionale Stabilität sind nationale Interessen, doch dasselbe gilt für Werte und Prinzipien, die für andere attraktiv sind. Wie lässt sich dies unter einen Hut bringen?

Unglücklicherweise sind zu viele Urteile über Ethik und die derzeitige US-Außenpolitik willkürlich oder schlecht durchdacht, und die aktuelle Debatte konzentriert sich zu stark auf Trumps Persönlichkeit. Mein neues Buch „Do Morals Matter?“ versucht, dies zu korrigieren, indem es zeigt, dass einige von Trumps Handlungen für US-Präsidenten seit dem Zweiten Weltkrieg nicht ohne Beispiel sind. Ein scharfsinniger Reporter hat es mir gegenüber einmal so formuliert: „Trump ist nicht einzigartig; er ist extrem.“

Wichtiger noch ist, dass wir Amerikaner uns selten über die Kriterien im Klaren sind, anhand derer wir eine Außenpolitik beurteilen. Wir loben einen Präsidenten wie Ronald Reagan für die moralische Klarheit seiner Aussagen, als ob gut zum Ausdruck gebrachte gute Absichten für ethische Beurteilungen ausreichten. Doch Woodrow Wilson und George W. Bush haben gezeigt, dass gute Absichten ohne ausreichende Mittel zu ihrer Umsetzung zu ethisch schlechten Ergebnissen wie dem Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg oder Bushs Invasion im Irak führen können. Oder wir beurteilen einen Präsidenten anhand von Ergebnissen. Einige Beobachter halten es Richard Nixon zugute, dass er den Vietnam-Krieg beendet hat, doch opferte er das Leben von 21.000 Amerikanern.

Ethik wird eine Rolle spielen

Gutes moralisches Räsonnement sollte dreidimensional sein und Absichten, Folgen und Mittel gewichten und gegeneinander abwiegen. Eine Außenpolitik sollte entsprechend beurteilt werden. Zudem muss eine moralische Außenpolitik Folgen wie die Aufrechterhaltung einer moralische Interessen ermutigenden institutionellen Ordnung mit einbeziehen, und nicht nur besonders medienaffine Maßnahmen wie die Hilfe gegenüber einem Dissidenten oder einer verfolgten Gruppe in einem anderen Land. Und es ist wichtig, die ethischen Folgen von bewussten Unterlassungen miteinzubeziehen, wie etwa von Präsident Harry S. Trumans Bereitschaft, während des Korea-Kriegs ein Patt und eine innenpolitische Abstrafung zu akzeptieren, statt General Douglas MacArthurs Empfehlung zum Einsatz von Atomwaffen zu folgen. Wie Sherlock Holmes feststellte, sagt es eine Menge aus, wenn ein Hund nicht anschlägt.

Es ist sinnlos zu argumentieren, dass Ethik in den außenpolitischen Debatten, die uns in diesem Jahr erwarten, keine Rolle spielen wird. Wir sollten anerkennen, dass wir bei der Bewertung der Außenpolitik immer moralische Urteile fällen, und wir sollten lernen, dies besser zu tun.

Aus dem Englischen von Jan Doolan: Copyright: www.project-syndicate.org

E-Mails an: debatte@diepresse.com

DER AUTOR

Joseph S. Nye (* 1937 in South Orange, New Jersey) ist Professor für Politikwissenschaft an der Harvard University. Er war Vorsitzender des National Intelligence Council (1993–1994) und stellvertretender US-Verteidigungsminister (1994–1995). Er gilt als außenpolitischer Vordenker und prägte das Konzept der „weichen/harten Macht“. Zahlreiche Publikationen zuletzt erschien „Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2020)