… auch wenn das ein Fehler ist. Künftige Mitarbeiter sollen „zum Unternehmen passen“. Die „Chemie“ soll stimmen. Das klingt einleuchtend, birgt aber Verzerrungsfehler.

Wer aktuell auf Jobsuche ist, wird auf seinen cultural fit abgecheckt. Ob er zum Unternehmen passt oder nicht, wird getestet mit Fragen wie „Was erwarten Sie sich von uns?“, „In welchem Arbeitsumfeld laufen Sie zu Höchstleistungen auf?“ oder „Wie würden frühere Kollegen Ihren Arbeitsstil beschreiben?“

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Die Fragen sind gut. Sie vermitteln dem Recruiter ein Bild, wie ein Mensch tickt. Nicht unbedingt gut sind die Konsequenzen, die man daraus zieht: Passt du zu uns, nehmen wir dich. Oder besser: Glauben wir, dass du zu uns passt, nehmen wir dich. Weil das nicht sehr sophisticated klingt, nennt man es cultural fit. Jemand harmoniert mit unserer Unternehmenskultur, heißt es dann.

Anders ist bessser

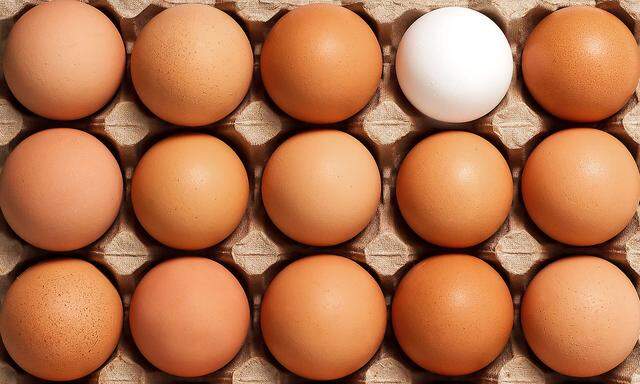

Doch „passt zu uns“ heißt nicht „ist der/die Beste für den Job“. Längst weiß man, dass divers strukturierte Unternehmen die besseren Resultate erzielen. Die besten, kreativsten, innovativsten Teams sind jene, die möglichst unterschiedlich in Geschlecht, Alter und Herkunft zusammengesetzt sind.

So errechnete das Credit Suisse Research Institute, dass Konzerne mit einem Viertel Frauenanteil im Vorstand vier Prozent mehr Rendite erzielen als wie üblich männlich dominierte. In solche Unternehmen solle man investieren, lautete die Empfehlung.

Nach Ähnlichkeit haben diese Aufsichtsräte ihre Frauen im Vorstand sicher nicht besetzt. Was auch das Problem aller „Mitarbeiter werben Mitarbeiter"-Programme ist: Die Freunde, Verwandten und Bekannten der Mitarbeiter sind ihnen ähnlich. Man bleibt in seiner Bubble.

Jennifer vs. John

Der Haken sind die Stereotypen, auf die selbst wohlmeinende Recruiter hereinfallen. Was heißt denn „passen“? Das beginnt beim Lebenslauf. Heißt ein Bewerber Murat oder Alexander, heißt sie Chantal oder Sophie? Spielt er Fußball oder Golf, hört sie Schlager oder Klassik? Sofort poppen Bilder auf, ob Murat oder Alexander, Chantal oder Sophie besser ins Unternehmen passen. Die anderen werden gar nicht erst eingeladen.

Die beiden Damen haben es grundsätzlich schwer. Für eine Studie an der Stanford University wurden 100 Professorinnen und Professoren fiktive Bewerbungen zugespielt. Sie waren identisch bis auf die Vornamen, Jennifer und John. Durchgehend wurde Jennifer als weniger kompetent und zum jeweiligen Institut passend eingestuft, von Frauen wie von Männern. Selbst jene, die sie einstellen wollten, gestanden ihr weniger Gehalt zu als John – volle 13 Prozent weniger. Daraus folgt: Auch Fragen sind nicht vor Frauenklischees gefeit.

Glänzen oder glosen

Uns kann das nicht passieren, sagen manche Recruiter, wir setzen Künstliche Intelligenz für die Vorselektion ein. Abgesehen davon, dass sie eher automatische Stichwortsuche meinen oder bestenfalls machine learning: Auch das unterliegt Stereotypen. Amazons KI filterte für technische Jobs nur Männer heraus, weil die in der Vergangenheit ja auch männlich besetzt worden waren. Frauenbewerbungen fielen unter den Tisch.

Bleibt noch das Bauchgefühl, dessen sich ausnahmslos alle Recruiter rühmen. Doch leider, auch das unterliegt Verzerrungsfehlern. Mag man den Kandidaten (= Ähnlichkeit), ist man zugewandt und bestärkend, mag man ihn nicht, verschlossen und einsilbig. Das wiederum beeinflusst das Gegenüber und lässt es glänzen oder glosen.

Theoretisch gibt es eine Lösung: mit stoischem Gesicht einen ausgeklügelten Fragenkatalog abarbeiten, immer gleich, und im Anschluss strukturiert Punkte verteilen. Aber das ist mühsam und aufwendig.

Da schauen wir doch lieber, ob jemand zu uns passt.