Die erste posthume Retrospektive der 2017 verstorbenen Konzeptkünstlerin Ingeborg Strobl ist eine kleinteilige Überforderung. Die auch wunderschöne Momente hat.

Es ist dann doch ein bisschen mehr geworden als bei ihrer „Retrospektive“ 2006 in der Wiener Galerie Kunstbüro: Dort brach Ingeborg Strobl ihr Werk von 1957 bis 2006 auf zwei Vitrinen, ein Video und einen Aufseher-Sessel aus dem Mumok herunter. Letztere stehen jetzt höchstens als insiderisches Ironie-Zitat in der ersten posthumen Retrospektive der 2017 verstorbenen Künstlerin im Mumok herum, dem sie ihr umfangreiches Archiv vermacht hat.

Nicht explizit gezählt hat Kurator Rainer Fuchs die Exponate, die er, teils noch gemeinsam mit Strobl, dafür ausgewählt hat. Um die 200 werden es schon sein, schätzt er. Für ein Werk, das aus Opposition zum Konsumismus wenig Spuren hinterlassen wollte, nicht schlecht eigentlich. Aber dieses Konzept war spätestens mit der großen Ausstellung im Lentos ein Jahr vor ihrem Tod gebrochen. Da konnte man sich schon intensiv einsehen in diese sehr kleinteilige, fragile, zarte Bild- und Dingwelt, in der Natur und Kultur liebevoll, ironisch oder gesellschaftskritisch miteinander verschmolzen werden.

Wenn in einer Fotoserie über alte Friedhöfe etwa der Efeu das verschlingt, was uns doch erinnern sollte, oder sich der Schnee wie dicke Decken über Grabskulpturen legt. Wenn in bunten Pastellen aus den 1970er Jahren Kälber zu Tischen und in glasierten Keramiken Tierkiefer zu Trinkbechern werden. Wenn in einem Video ein Schimmel durch die Gstättn geführt wird, die man als Messepalast kannte und heute als Museumsquartier kaum wiedererkennen würde. 1996 war das, als Strobl diesen „Erinnerungsgang“ der Stute durch die ehemaligen Hofstallungen filmen ließ. Einziger Soundtrack: das hypnotische Hufgeklapper, das jetzt geheimnisvoll aus der Blackbox inmitten der Ausstellung dringt.

Anstecker für Donnerstagsdemos

Ansonsten ist alles eher licht und durchlässig hier, Strobl hatte ein Faible für Vitrinen. Darin werden nicht nur die Arrangements, die Strobl selbst inszenierte, wie unter Lupe präsentiert – etwa in ihrer Wunderkammer-Rauminstallation für Schloss Orth 2017 noch, wo sie Gefundenes und Selbstgemachtes teils effektvoll, teils verschlüsselt gegenüberstellte. Einen Chanel-5-Flakon und zwei weiße Hirschschädel etwa, wodurch die morbide Parten-Ästhetik der Luxusmarke plötzlich sichtbar wird. Glaubt man wenigstens, die Absicht durchschaut zu haben.

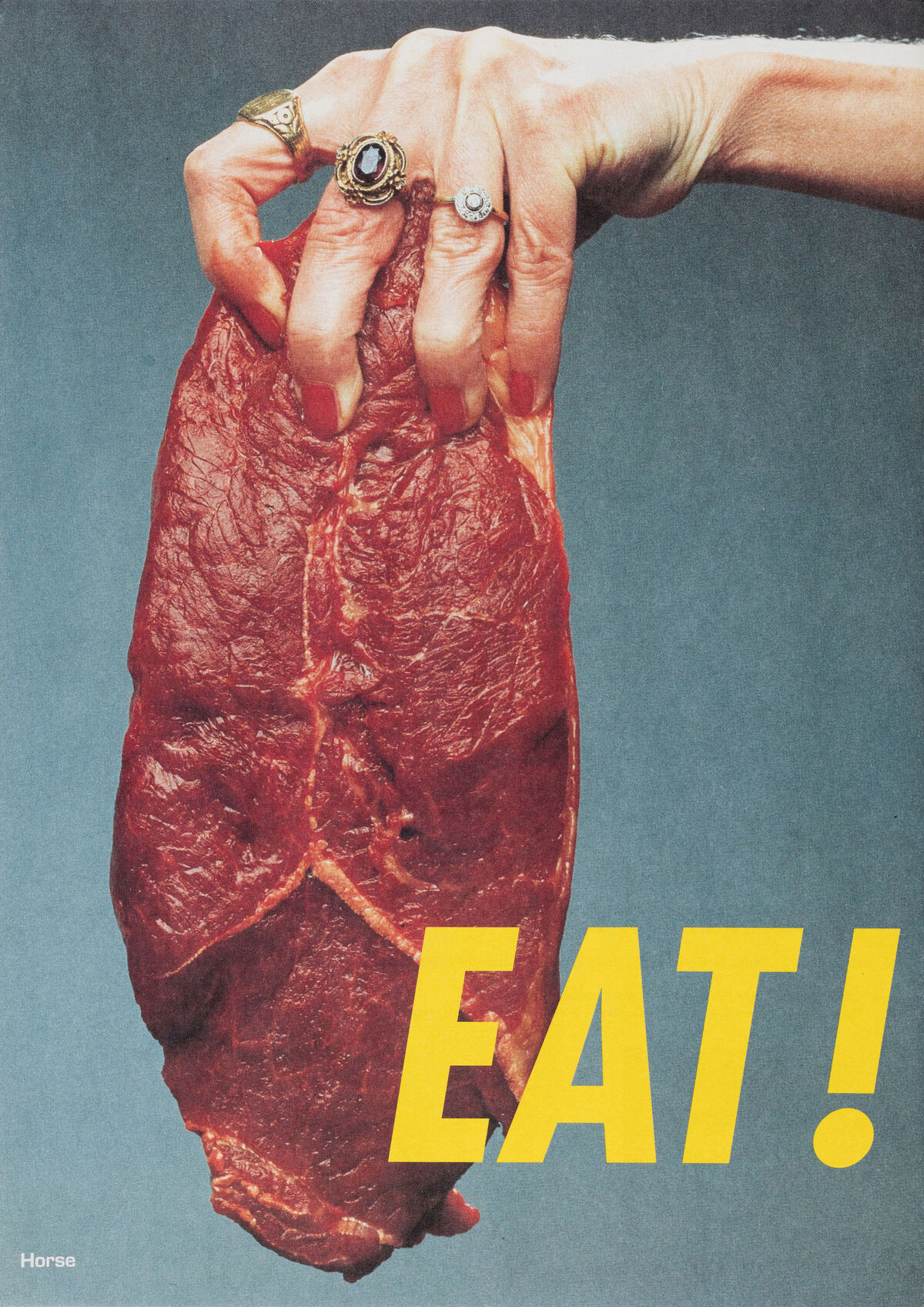

Lieber überließ Strobl diese ganz dem Betrachter. Manchmal mit sehr wenig Spielraum allerdings, wie bei ihren wachstumskritischen Plakaten oder dem (hier nicht ausgestellten) Anstecker, den sie 2000 mit Johanna Kandl als Erkennungszeichen für die Donnerstagsdemonstranten gegen Schwarzblau designte. Das ist dann eher plakativ als peripher, was Fuchs gern stärker betont hätte. Strobls Reisen nach Nordafrika, Indien, Osteuropa etwa, die sie teils tagebuchartig in Fotos und Zeichnungen festhielt. Ihre Dokumentationen von Orten, die verschwinden, wie dem Stadthallenbad kurz vor seiner renovierungsbedingten Schließung. Sie schwamm dort zweimal pro Woche, liest man. Genauso, dass sie ihre Sommer als Sennerin verbrachte, eine Erfahrung, die in eine eher ambitioniert-völkerkundlich wirkende Installation einging, in der die Verampferung verwahrloster Almen und die Rauheit der bäuerlichen Lebensweise etwa mit schönen, knorrigen Holzbänken dokumentiert wird. Poetisch, aber auch harmlos.

Eher als Fußnote kommt Strobls Engagement bei der 1987 gegründeten feministischen Künstlerinnen-Gang „Die Damen“ vor, von der ein paar Fetische (Schuhe, Brille, Postkarte) in einer – natürlich – Vitrine erzählen. Als sich abzeichnete, dass US-Konzeptkünstler Lawrence Weiner als Mitglied aufgenommen werden sollte, verließ Strobl 1992 die Kolleginnen – Starprinzip und Mann, das war ihr dann doch zuviel.

Obwohl, als Feministin definierte sie sich weniger. Eher als Marktverweigererin, die es Galeristen schwer machte. Ihr Auskommen finanzierte sie v. a. durch öffentliche Aufträge wie der Keramikwand der U-Bahnstation Novaragasse, wo sie auf historische Pflanzenholzschnitte zurückgriff. Keramik und Zeichnung blieben ihre stärksten Ausdrucksmöglichkeiten. 1949 in Schladming geboren, hatte sie nach Grafik an der Angewandten ab 1972 Keramik in London studiert. Unglaublich schöne, den Zauber des besagten Peripheren enthüllende Arbeiten entstanden. Wenn etwa das traditionelle Blümchenmuster des Porzellans nur in den Bruchstellen der Scherben sichtbar wird. Mehr muss man von Strobl gar nicht gesehen haben.

Gelebt – Ingeborg Strobl, bis 26. Juli, Mo. 14–19h, Di. bis So. 10–19h, Do. 10–21h.