Das Migrationsthema spaltet die EU. Knackpunkte sind die Verteilung der Flüchtlinge, Asylverfahren und der Schutz der Außengrenzen.

Wien. Es war eine schwere Geburt. Monatelang wurde in Brüssel hinter den Kulissen verhandelt, ausgelotet und formuliert, mehrmals wurde die Präsentation verschoben. Am 23. September war es dann so weit: Kommissionschefin Ursula von der Leyen höchstpersönlich legte den Vorschlag für einen „neuen Pakt über Migration und Asyl“ vor und sprach euphorisch von einem „neuen Start“. Es war dies der erste größere Plan zu dem Thema, seit der damalige Kommissionspräsident, Jean-Claude Juncker, 2015 auf dem Höhepunkt des europäischen Flüchtlingschaos seine Ideen zu dem schwierigen Thema präsentiert hatte.

Für die neue Kommission ist der Pakt ein zentrales Element der künftigen Arbeit. Seit im Jahr 2015 mehr als eine Million Flüchtlinge nach Europa gelangt sind, steckt Europa in einer politischen und gesellschaftlichen Krise. Die Zahl der Flüchtlinge ist zwar im Vergleich zu damals deutlich gesunken, doch das Problem, wie mit Asyl und Migration nachhaltig umgegangen wird, entzweit seit Jahren die Union und führt zu tiefen Bruchlinien.

Wie geht es mit Dublin weiter?

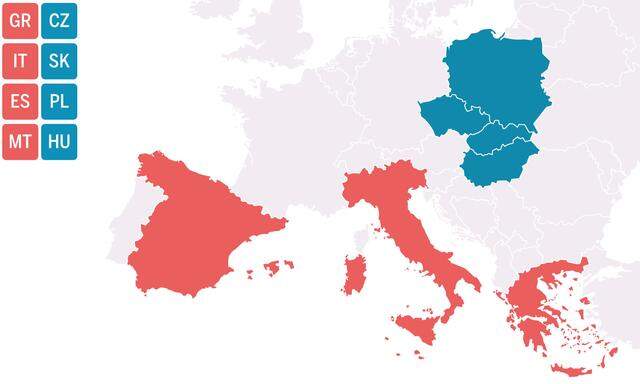

Die größten Differenzen entzünden sich an zwei Punkten: Wie soll die Zukunft der Dublin-Verordnung aussehen, und wie und wo sollen Flüchtlinge verteilt werden? Hier gibt es eine klare Trennlinie: auf der einen Seite jene Staaten, die schon seit 2015 sehr restriktiv bei der Flüchtlingsaufnahme sind und sich auch jetzt vehement dagegen wehren, welche aufzunehmen. Das sind in erster Linie die vier Visegrád-Staaten Ungarn, Tschechien, Slowakei und Polen. Sie argumentieren mit drohender Überfremdung und Sorge vor zu großem muslimischen Einfluss. Manchmal wird auch Österreich zu dieser Gruppe gezählt, weil es sich derzeit ebenfalls weigert, Flüchtlinge aufzunehmen. Doch Wien argumentiert, dass die Ausgangslage eine andere ist: Österreich habe im Gegensatz zu Visegrád 2015/16 überproportional viele Flüchtlinge akzeptiert und will deshalb jetzt nur Hilfe in anderer Form leisten.

Jedenfalls war es fast logisch, dass die ersten kritischen Kommentare zu dem neuen EU-Migrationspakt aus Budapest und aus Prag kamen. Mittlerweile wurde aber Gesprächsbereitschaft signalisiert, was darauf hinweist, dass mit Dialog und intensiven Diskussionen der Pakt doch noch zu einer brauchbaren Lösung für alle EU-Länder führen könnte. Spielraum wäre da.

Auf der anderen Seite des großen „Migration-Grabens“ stehen die ans Mittelmeer direkt angrenzenden Länder, die für Migranten, die mit Booten über Libyen oder die Türkei kommen, erste europäische Anlaufstelle sind. Das sind Italien, Griechenland, Malta, Zypern und bis zu einem gewissen Grad auch Spanien. Ihre Hauptforderung ist seit Jahren gleich: Entlastung des Flüchtlingsdrucks durch Verteilung in ganz Europa. Im Klartext: Die Dublin-Regel, das Grundgerüst der Migrationspolitik, soll abgeschafft werden. In der irischen Hauptstadt Dublin hat sich die Europäische Gemeinschaft 1990 auf Grundlagen ihrer Asylpolitik verständigt und ein Übereinkommen zum Umgang mit Flüchtlingen getroffen. Seit 2013 gilt die Dublin-III-Verordnung. Und diese sieht vor, dass ein Flüchtling in dem Staat um Asyl ansuchen muss, in dem er den EU-Raum erstmals betritt.

Spanien macht es anders

Interessant ist die Einstellung von Spanien, das eigentlich auch ein betroffener „Frontstaat“ ist, aber doch eine etwas weichere Flüchtlingspolitik betreibt. Dafür gibt es mehrere Gründe: In den letzten Jahren sanken die Ankünfte aus Algerien und Marokko, heuer vor allem bedingt durch Covid-19. Zudem hat Spanien mit Marokko ein Abkommen, das eine sofortige Abschiebung vorsieht, wenn ein Marokkaner bei der illegalen Einreise aufgegriffen wird. Und die Spanier sind laut Umfragen Migranten gegenüber toleranter eingestellt als die meisten anderen Europäer. Das könnte sich aber bald ändern. Denn derzeit kommt eine Rekordzahl von Migranten vor allem aus Westafrika über den Atlantik auf die Kanarischen Inseln, jetzt sind auch dort die Lager überfüllt und die Stimmung droht zu kippen.

Im Chaos von 2015 wurde die Dublin-Regel vorübergehend „obsolet“, wie die deutsche Kanzlerin, Angela Merkel, damals sagte. Alle Staaten entlang der Balkan-Route bis nach Mitteleuropa haben Ankommende durchgewunken, obwohl das klar gegen die Dublin-Verordnung verstieß: Griechenland, Kroatien, Ungarn, Slowenien, Italien und Österreich. Doch Dublin gilt bis heute, auch im neuen EU-Migrationspakt wird die Regel nicht abgeschafft, es gibt lediglich flexiblere Alternativen für die Hardliner-Staaten, was die Aufnahme von Migranten betrifft.

Um die Länder an der EU-Mittelmeergrenze vor allzu großer Belastung zu schützen, hat die Juncker-Kommission 2015 auch die Idee von Hotspots geboren. Das sollten Einrichtungen sein, in denen ankommende Flüchtlinge aufgenommen, registriert, überprüft und dann auf EU-Staaten verteilt werden. Ihre Fingerabdrücke sollen mit einer EU-Datei abgeglichen, Migranten ohne Aussicht auf Asyl oder Flüchtlingsstatus von dort zurückgeschickt werden.

Damit sollte der Druck von den hauptbetroffenen Staaten genommen werden, so die Vision: Auf den griechischen Inseln wurden fünf Hotspots geschaffen, einer davon auf der heute in den Schlagzeilen geratenen Insel Lesbos. In Italien wurden vorerst vier Hotspots eingerichtet, einer davon auf Lampedusa. Experten der EU-Grenzschutzagentur Frontex sollten beim Schutz, EU-Beamte den lokalen Beamten bei der Registrierung und Verteilung helfen.

Das System funktionierte jedoch nur bedingt: Der Aufbau der Zentren dauerte lang, die Unterstützung durch europäische Behörden war zaghaft, die Registrierung dauerte daher weitaus länger als vorgesehen, und der Andrang der Flüchtlinge wurde geringer, ebbte aber nicht ab. Und das Wichtigste: Die Verteilung funktionierte nicht oder kaum. Nachdem Juncker mit dem Wunsch nach einer Quotenregelung unter den Nationalstaaten nicht erfolgreich war, wurde eine freiwillige Verteilung in die Diskussion gebracht. Mittlerweile zeigten sich aber auch andere Staaten skeptisch in Bezug auf das Verteilungsthema. Zum Beispiel die skandinavischen Länder, die von ihrer liberalen Linie aus dem Jahr 2015 deutlich abgerückt sind.

Die Hotspots, die eigentlich die Lösung sein sollten, wurden zum Problem. Einige wuchsen derart an, dass sie bald x-fach überbelegt waren. Das Lager Moria auf Lesbos, das in den vergangenen Monaten ins öffentliche Bewusstsein gerückt und schließlich den Flammen zum Opfer gefallen ist, ist dafür das beste Beispiel.

Dabei gab es zusätzliches Geld aus Brüssel: Nach Angaben der Kommission hat die Regierung in Rom seit 2015 1,03 Mrd. Euro für den zusätzlichen Aufwand als Flüchtlings-Frontstaat erhalten, jene in Athen sogar 2,77 Milliarden Euro. Geld, dessen Verwendung mittels exakter Finanzpläne genau kontrolliert wird. Dennoch baute sich in den vergangenen Jahren durch lange Bearbeitungszeiten ein großer Rückstau bei den Verfahren auf.

Interessant ist jedenfalls, dass die meisten EU-Staaten mittlerweile deutlich härtere Positionen zum Asyl- und Migrationsthema eingenommen haben – von Luxemburg einmal abgesehen. So ist die Forderung nach einem rigorosen Schutz der EU-Außengrenzen zum Allgemeingut geworden. Auch die Forderung nach effektiveren Abschiebungen, nach schnelleren Prüfungen, nach besseren Vereinbarungen mit den Herkunftsländern und mehr Wirtschaftshilfe für diese wird von den meisten Regierungen vertreten.

Auffanglager in Drittstaaten?

2018 kam die Idee von Auffanglagern in Drittstaaten aufs Tapet. Das Konzept regionaler „Anlandeplattformen“ müsse zügig verfolgt werden, hieß es in der Gipfelerklärung. Gemeint war, Zentren in Nordafrika zu schaffen, in denen Migranten gesammelt werden, die in der EU einen Asylantrag stellen wollen und deren Schutzbedürftigkeit geprüft werden sollte. Dort müsse festgestellt werden, ob eine Chance auf Asyl besteht. Und nur jene, die tatsächlich asylbedürftig sind, würden dann in die EU eingelassen.

Letztlich wurde diese Idee nicht in die Praxis umgesetzt, weil die betroffenen Länder in Nordafrika nicht mitspielten. Doch auch dieser Vorschlag wurde innerhalb der EU unterschiedlich bewertet. Während Österreichs Kanzler Kurz diese Idee sehr gut fand, weil sie den Schleppern die Geschäftsgrundlange entziehe, konnte sich die deutsche Kanzlerin Merkel mit der Idee weniger anfreunden. Während die Bundeskanzlerin eine eher weichere Migrationspolitik verfolgt, will ihr Innenminister, Horst Seehofer, eine Politik der harten Hand und forciert Schnellverfahren an den EU-Außengrenzen. Da ist er auch völlig einer Meinung mit Österreich. In der Frage der Verteilung der Moria-Flüchtlinge steht Seehofer aber wieder auf der anderen Seite der Bruchlinie und kritisiert Wien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.10.2020)