Schweizer und österreichische Forscher ergründen gemeinsam Brettspiele aus dem alten Rom und aus Griechenland und machen sie der Allgemeinheit zugänglich. Außerdem zeigten sie an einer Studie mit Wiener Kindern, dass es Spaß macht, die Spielsteine anderer zu schlagen.

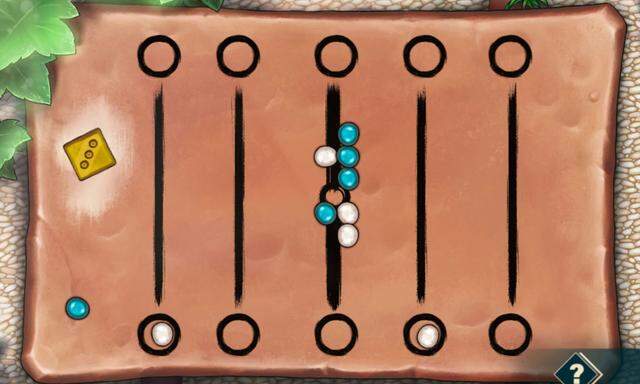

Es erinnert ein wenig an „Mensch ärgere dich nicht!“. Die Spieler ziehen ihre Steine, gelenkt vom Würfel als Zufallsgenerator, auf meist fünf Linien voran. Gewonnen hat, wer sie zuerst auf die gegnerische Seite der quer verlaufenden „heiligen Linie“ bringt. Pente Grammai, das Fünf-Linien-Spiel, gilt als eines der ältesten und bekanntesten Brettspiele des antiken Griechenlands und auch Roms.

Weil es schnell und witzig zu spielen sei, ist es auch eines der Lieblingsspiele von Florian Bettel von der Universität für angewandte Kunst in Wien, sagt er. Der Kulturhistoriker befasst sich im europäischen Kooperationsprojekt „Locus Ludi“ mit der Spielkultur in der Antike. Die Wiener Wissenschaftler rekonstruieren gemeinsam mit einem Projektteam der Schweizer Université de Fribourg und des Schweizer Spielemuseums vier antike Spiele: neben Pente Grammai auch den Backgammon-Vorgänger Alea, das Strategiespiel Ludus Latrunculorum sowie eine Minivariante des Mühlespiels. Die Europäische Kommission finanziert die auf fünf Jahre angelegte, bis 2022 geplante Forschung mit einem renommierten ERC Advanced Grant.

Im Lateinunterricht nutzen

Während der Fokus in der Schweiz auf der Archäologie lag – das Fünf-Linien-Spiel etwa wurde bereits im sechsten Jahrhundert v. Chr. als Grabbeigabe gefunden –, arbeitete man in Österreich gemeinsam mit Softwareentwicklern an Onlineversionen der antiken Spiele. „Die Ergebnisse des Projekts sollen den Weg in die Gesellschaft finden“, sagt Bettel. Ein Teilprojekt, in dem alte Spiele als Computerspiele programmiert werden, läuft gerade aus. Hier fließt die Expertise aus Wien ein, wo die theoretische Beschäftigung mit dem Thema Spiel genauso Tradition hat wie die Vermittlung von Forschungsergebnissen: „Ziel des Projekts war von Anfang an, die Spiele für den Lateinunterricht an Schulen nutzbar zu machen“, so Bettel.

Eine im Rahmen einer Diplomarbeit durchgeführte Studie setzte bei 184 Wiener Volksschülerinnen und -schülern an. Veronika Kocher, heute Dissertantin, rekonstruierte zunächst die Regeln von Pente Grammai aus alten Quellen und Darstellungen. Dann gestaltete sie das Spiel zeitgemäß und untersuchte schließlich den Einfluss der Syntax, also der Regeln, und des Narrativs, also der Erzählung hinter dem Spiel, auf das Spielerlebnis. Für die Forschung spielten Sechs- bis Elfjährige an zwei Volksschulen, einer im siebten Bezirk und einer im fünfzehnten Wiener Gemeindebezirk, das Fünf-Linien-Spiel in zwei Varianten: einmal mit und einmal ohne Schlagen.

Das Schicksal selbst gestalten

Ob Spielsteine einst geschlagen werden konnten, sei nämlich nicht mehr rekonstruierbar, erzählt Bettel. Dass Schlagen Spaß mache, habe sich jedenfalls klar gezeigt: Mehr als zwei Drittel der Kinder und dabei vor allem die Neun- bis Elfjährigen spielten lieber mit verstärktem Konkurrenzfaktor. Bettel findet das erfreulich, denn es zeige, dass die Kinder ihr Schicksal im Spiel aktiv mitgestalten wollen.

Die digitalen Spiele gibt es bereits, sie sind für Interessierte unter locusludi.ch frei zugänglich. Von der englischsprachigen Einstiegsseite des Projekts sollte man sich dabei nicht abschrecken lassen: Jedes Spiel und seine Regeln werden in weiterer Folge auf Englisch, Französisch, Italienisch und Deutsch erklärt, gespielt werden kann gegen den Computer oder einen menschlichen Mitspieler.

Freilich wird Bettel oft gefragt, ob er selbst gern spielt. Momentan vor allem mit seinem sieben Jahre alten Sohn, lautet die schnelle Antwort. Pokerrunden würden ihm zwar Spaß machen, aber privat habe er sich nie so sehr in ein Spiel vertieft. Und auch Computerspiele betrachtet er lieber aus der Perspektive des Forschers, nämlich als gesellschaftliches Phänomen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.12.2020)