Seit Freitag kann man das Haus am Ring kostenlos besichtigen. Das erweist sich weniger als ein Museumsbesuch als ein bewusster Akt des Durchschreitens der Zeiten.

Ausgerechnet „offen“ lautete das Motto, mit dem die neue Staatsoperndirektion unter Bogdan Roščić angetreten ist – und das seither von Schließungen gleichsam höhnisch karikiert wird. Vielleicht ist man dort gerade deswegen so gar nicht gewillt, sich ins Schicksal zu fügen. Ganz anders als in anderen Staatstheatern drängt man nach außen, öffnet mit exklusiven Streamings virtuell die Tore – und seit Freitag auch wieder real. Es war anrührend, die Andacht zu spüren, mit der die Menschen, die sich am Vorplatz schon zu einer kleinen Schlange formiert hatten, in ihre heiligen Hallen strömten. Ganz brav mit Maske und Abstand, um die Oper zumindest als Museum wieder betreten zu dürfen.

Dass diese Aktivierung, ja Öffnung des von vermeintlicher Kenntnis getrübten Blicks so gut funktioniert, ist anfangs fast unverständlich. Vor der Pandemie hätten sich die wenigsten Wiener bei Tageslicht auf diesen verdächtig nach Mozart-Perücken müffelnden Pfad durch die Oper begeben. Hier traf man sich ausschließlich nachts, adäquat gewandet, das Mobiltelefon ausgeschaltet. Jetzt nimmt einen genau dieses sozusagen bei der Hand, wenn man den wie bei Hänsel und Gretel auf dem Boden ausgelegten Pfeilen folgt, in diesem Fall immer tiefer hinein in den kulturhistorischen Wald.

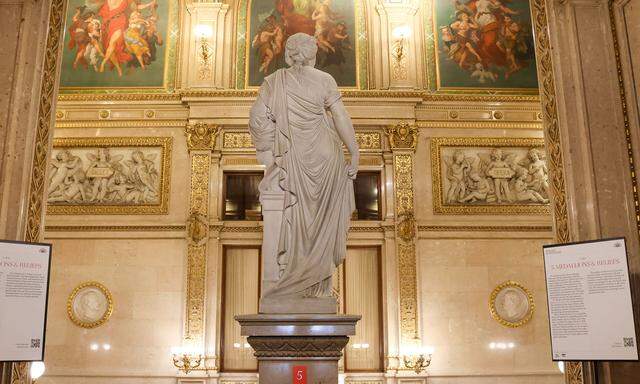

Vom Foyer über die Feststiege hinauf, 17 knappe Informationstafeln abschreitend, vor allem aber von einem verlockenden QR-Code zum nächsten. Über diese bekommt man deutlich mehr Wissen vermittelt als erwartet. Oder wussten Sie, dass Herbert von Karajans Onkel hier als eine Art Hausmeister wohnte? Dass die Bronzebüste, die Rodin von Gustav Mahler anfertigte, im Krieg eingeschmolzen wurde – und heute nur als Kopie, gestiftet von Witwe Alma, im Schwind-Foyer prangt?

Dieses Schwind-Foyer ist malerisch sicher der Höhepunkt dieses Umgangs (worüber die „Presse“ bereits anfangs der Woche, zum 150. Todestag des Malers Moritz von Schwind, ausführlich berichtet hat). Doch wer entwarf die an der anschließenden Loggia außen angebrachte Leuchtschrift, mit der Roščić lapidare Kurzbotschaften wie (am Donnerstag) „Heute kein Opernball“ oder (vor Längerem) „RIP Eddie“ zum Tod des Gitarristen Eddie Van Halen in die Stadt sendet? Der Grazer Designer Alexander Kada.

Glänzende Weite statt Kaisers Prunk

Nichts von dem muss man unbedingt wissen, nicht einmal unbedingt gesehen haben. Man weiß ja: In dieser protzigen Neorenaissance der Staatsoper warten keine Deckengemälde Klimtscher Qualität wie etwa im Kunsthistorischen Museum oder Burgtheater. Noch dazu ist die weit größere Hälfte des Hauses nicht einmal original (was auch immer das bei historistischer Architektur heißt), sondern nach dem Kriegsschaden rekonstruiert und neu gebaut worden. Wobei die karge, elegante Fünfzigerjahre-Ästhetik heute mehr denn je unseren Geschmack zu reizen vermag: Der verbrannte Prunk der kaiserlichen Empfangsräume wird weniger als Verlust empfunden, als die Weite und kühle Glätte des stattdessen hier eingerichteten Marmorsaals des Salzburger Architekten Otto Prossinger als Gewinn. Und die großen konstruktivistischen Mosaike an den Wänden? Sie stammen vom Wotruba-Assistenten Heinz Leinfellner.

Man wandelt von Station zu Station, bis man, immer wieder des Atems beraubt, von der Mittelloge in das Hufeisen des Zuschauerraums von Erich Boltenstern blickt – auf diese Bühne, die nicht nur für viele die Welt, sondern auch für die Welt die Bühne schlechthin bedeutet. Schließlich wird einem klar: Dieser Rundgang zu dieser Zeit ist keine touristische „Tour“ durch ein wichtiges Museum. Was hier passiert, ist eine Performance, ein bewusst begangener und inszenierter, so sentimentaler wie kalmierender Akt des Durchschreitens österreichischer Hochkultur durch gute und schlechte Zeiten.

Es geht von der Monarchie (Marmortürschnallen im Teesalon) über die Jahrhundertwende (Gustav Mahler), den Nationalsozialismus (Zerbombung), die direkte Nachkriegszeit und ihre Probleme (der Eiserne Vorhang und die Tapisserien des „entnazifizierten“ Nazis Rudolf Eisenmenger) bis ins Heute – bis zur Verdeckung des Eisenmenger-Vorhangs durch zeitgenössische Künstler (zur Zeit Carrie Mae Weems) und zum neuen Opernfoyer, das erst im Dezember fertig geworden ist.

Hier, in diesem von den BWM-Architekten intelligent gedachten Hybrid aus Shop, Kassa und Bar, kommt man kurz ins Stocken. Es wird einem bewusst: Hier ist das vorläufige Ende erreicht, wird man hinauskomplimentiert in die nächste Zukunft. Mit ein wenig Trost.

Eingang Ecke Herbert-von-Karajan-Platz/Opernring, Fr.–So., 11–16h, freier Eintritt (Spende erbeten).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.02.2021)