Darüber wurde heuer geredet, gestritten und diskutiert: Ein Rückblick auf das Debattenjahr in der „Presse" - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

2021 war ein Jahr, in dem man oft das Licht am Ende des Tunnels sah, und allzu oft enttäuscht wurde. Im Dezember fasste „Presse"-Corona-Experte Köksal Baltaci in einem Leitartikel zusammen: „Geirrt haben sich alle: Das Ende der Pandemie ist nicht absehbar“. Bitter.

2021 war auch ein Jahr, in dem die tiefe Kluft zwischen Impfgegnern und Maßnahmen-Befürwortern unübersehbar wurde. Sie geht quer durch die gesellschaftlichen Schichten, ja durch Familien.

Und 2021 war das Jahr der drei Kanzler, der Rücktritte und Angelobungen. Und erneut ein Jahr, in dem sich die Auswirkungen des Klimawandels zeigten - und auch in Österreich heftig darüber diskutiert wurde, wie man darauf reagieren soll.

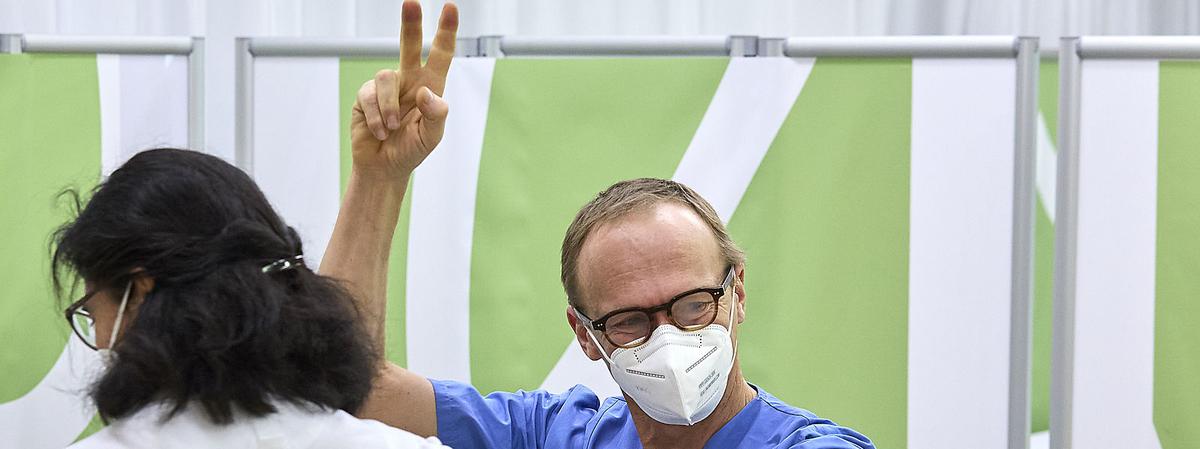

Begonnen hat dieses Jahr mit einem Lichtblick: Der Impfstoff gegen das Coronavirus wurde ausgeliefert. In den ersten Monaten war für viele das Warten auf die Impfung kaum auszuhalten. Entsprechend waren auch die Debatten: Außenpolitik-Chef Christian Ultsch fragte sich schon im Jänner in einem Leitartikel: „Warum impft Österreich so langsam?“ Wie in vielen Ländern blickte man auch hierzulande neidisch nach Israel. Im März kam die Diskussion um die Impfstoff-Bestellungen so richtig in Fahrt, als Details über den EU-"Basar“ für Impfstoffe bekannt wurden. „Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak attestiert der Verwaltung ein „absurdes“ Versagen. Viel gelesen wurde damals auch ein Kommentar des wirtschaftsliberalen Kolumnisten Christian Ortner. Es sei eine Schande, dass alte Menschen um Impfstoff betteln müssten, schreibt er: „Wäre Amazon so gut organisiert wie unsere Impf-Versagertruppe, müsste Jeff Bezos heute in amerikanischen Suppenküchen um Essen betteln."

Im Winter hört sich Ortner etwas anders an: Er, als erklärter Maßnahem- und Impfbefürworter, spricht sich gegen eine Impfpflicht aus. Denn auch hier habe die Politik versagt - und hätte eigentlich zu weniger radikalen Mitteln greifen können. Was passiert ist, weiß natürlich jeder, der ab und zu das Nachrichtengeschehen verfolgte: Sobald genug Impfstoff da war, zeigte sich: Viele wollen ihn gar nicht. Die Zahlen stiegen, es kamen wieder mehr Einschränkungen, vor allem für Ungeimpfte, zwischendurch sogar wieder ein Lockdown für alle und mit ihm die Ankündigung einer Impfpflicht. Dabei wäre es doch einfacher gegangen, ist auch Philipp Aichinger in einem Leitartikel überzeugt.

Mitten in der aufgeheizten Debatte um Maßnahmen wurde im Herbst ein Kommentar von Feuilleton-Redakteurin Anne-Catherine Simon oft gelesen und geteilt. Sie warnte vor Kennzeichnung von Menschen im öffentlichen Raum und sagte anlässlich einer Maskenverordnung: „Ich will nicht sehen, wer geimpft ist und wer ungeimpft."

Über die Corona-Maßnahmen wurde auch in den Foren der „Presse“ angeregt diskutiert, etwa im Frühling über Privilegien für Geimpfte und im Sommer dann schon darüber, ob wir eine 1-G-Regel brauchen. Auch die Frage, wie gefährlich die Corona-Demos sind, war Thema, genauso wie das Krisenmanagement der Regierung.

Apropos Regierung: Da gab es einige neue Gesichter. Im April sorgte der Rücktritt vom grünen Gesundheitsminister Rudolf Anschober mitten in der Pandemie für Aufregung. Anneliese Rohrer schrieb dazu in ihrer Kolumne: „Der Gesundheitsminister hätte während seiner Amtszeit öfter zurücktreten können – aus Überzeugung. Bevor andere dafür sorgten, dass ihm die Kraft ausgeht.“ Sie ging - wie überhaupt in diesem Jahr - hart mit den Türkisen ins Gericht und schrieb über die „Schikanen aus den Reihen des Koalitionspartners“.

Die ÖVP brachten dann vor allem veröffentlichte Chatnachrichten in Bedrängnis. Was dabei privat und was von öffentlichen Interesse ist, das war nicht nur in der Politik, sondern auch im „Presse"-Forum ein heißes Thema. Genauso wie das Vertrauen in die Volksvertreter.

Während sich die Corona-Lage allmählich entspannte, wurden also plötzlich Neuwahlen ein Thema. Doch die Regierung Kurz hielt - bis weitere Chatnachrichten veröffentlicht wurden. Das „Ibiza der ÖVP“, nannte es damals, Anfang Oktober, „Presse"-Innenpolitik-Chef Oliver Pink. Er schrieb in seinem Leitartikel: „Wenn Kurz das politisch überlebt – und man fragt sich, wie das gehen soll –, dann hat sich auf jeden Fall der 'neue Stil' der Volkspartei überlebt. Damit wird man nicht mehr weit kommen. Der Staat als Selbstbedienungsladen für eigene Zwecke ist sehr alter Stil."

Oft angeklickt haben die Leserinnen und Leser damals auch einen Gastkommentar von Peter Pelinka, der schrieb: „Sebastian Kurz droht Grassers Schicksal“.

Drei Monate später ist Kurz Privatmann, er trat (in Etappen) von allen anderen politischen Ämtern zurück und wurde als Kanzler von Alexander Schallenberg abgelöst, der wiederum von Karl Nehammer. Kein Wunder also, dass sich viele Diskussionen darum drehten, wie es mit der ÖVP weitergeht.

Ein Thema, das die Koalition ebenfalls auf die Probe stellt, ist die Klimapolitik. So wurde heuer etwa die ökosoziale Steuerreform auf den Weg gebracht. Für richtig viel Aufregung und auch Proteste sorgte das Projekt Lobau-Tunnel, das von der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler gestoppt wurde. „Brauchen wir solche Verkehrsprojekte?“, haben wir die Leser gefragt - und viele Antworten erhalten. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig bringt das Thema jedenfalls zunehmend in Bedrängnis, wie Dietmar Neuwirth in einem Kommentar schreibt.

Viele bewegte heuer auch die Frage: „Wird der Verbrennungsmotor bald Geschichte sein?“ Zumindest wenn es nach Gewessler geht, soll dieser nämlich ab 2030 von Österreichs Straßen verbannt werden.

Eine größere Debatte hat heuer auch Sebastian Kurz angezettelt, der meinte, man könne die Klimakrise ohne Verzicht bewältigen. Verzichten können wir jedenfalls (noch) nicht auf einen wichtigen Rohstoff, das Gas. Die stark gestiegenen Preise sorgten für heftige Debatten, auch Wirtschaftskolumnist Josef Urschitz griff das Thema immer wieder auf.

Und war sonst noch was? Natürlich. Zwölf Monate, zwölf Diskussionen, an die wir uns erinnern:

- Jänner: „Szenen wie in einer Bananenrepublik": Ein wütender Mob fanatischer Anhänger des damals scheidenden US-Präsidenten Donald Trump stürmt das Kapitol. Christian Ultsch sah den „Tiefpunk der Ära Trump" erreicht.

- Februar: Wie ist es, von der Staatsanwaltschaft eines Verbrechens beschuldigt zu werden? Daran erinnert sich der langjährige Wiener ÖVP-Politiker Bernhard Görg in einem Gastkommentar.

- März: „Warum das selbst gewählte Ausscheiden der EU-Kommission bei der Zeitumstellung keine gute Nachricht ist“, darüber denkt Wolfgang Böhm in einem Leitartikel nach.

- April: In der Kulturbranche gibt es eine heftige Diskussion um die Volksoper. „Tränen über den Hingang der Volksoper kommen zu spät“, schreibt Wilhelm Sinkovicz.

- Mai: Eine Serie von Frauenmorden erschüttert Österreich. Iris Bonavida meint dazu in einem Leitartikel: „Frauen werden oft erst dann ernst genommen, wenn sie tot sind“. Und auch Anneliese Rohrer schreibt über die „Heuchelei“ der Politik in Bezug auf Femizide.

- Juni: Die Covid-Maßnahmen wurden gelockert, doch die neue Normalität gestaltet sich nicht immer so einfach Barbara Petsch erklärt in einem Selbsterfahrungsbericht, wie sie lernte, „die Covid-Vorschriften zu fürchten.

- Juli: Mit den Lockerungen kommt die Wirtschaft wieder in Fahrt. Doch: Obwohl knapp 360.000 Menschen arbeitslos sind, finden viele Betriebe keine Mitarbeiter. „Über hausgemachte Probleme und sozialromantische Exzesse“, schreibt Gerhard Hofer.

- August: Die Lage in Afghanistan eskaliert. Dazu schreibt Christian Ultsch in zwei Leitartikeln über das kaum zu fassende „Totalversagen des Westens“, und über „Abschiebungen bis zu Schmerzgrenze“ in Österreich.

- September: Wie sehr die Pandemie unseren Alltag, unsere Sicht auf die Welt und unser Umfeld verändern, darüber schreibt Bettina Steiner immer wieder in ihrer beliebten Kolumne „Am Herd". Zum Beispiel über die „Ungeimpfte vis á vis“.

- Oktober: Die Regierung ist das dominierende Thema, aber auch die steigende Inflation sorgt für Aufregung. Josef Urschitz schreibt über die Europäische Zentralbank, die sich entscheiden muss, „ob sie die Euro-Staatsfinanzen oder die Vermögen der Bürger retten will."

- November: Der ungeimpfte FPÖ-Politiker Herbert Kickl erkrankt an Corona. „Dürfen wir uns Schadenfreude erlaubten?“, fragt Karl Gaulhofer in einem feuilletonistischen Beitrag.

- Dezember: Wieder einmal wird über den vor 87 Jahren von Nazis getöteten Kanzler Engelbert Dollfuß gestritten. Der Historiker Kurt Bauer schreibt über „Dollfuß uns sein Museum“.

Auf ein neues Jahr der angeregten Debatten freut sich

Stefanie Kompatscher

Leitung diepresse.com/meinung