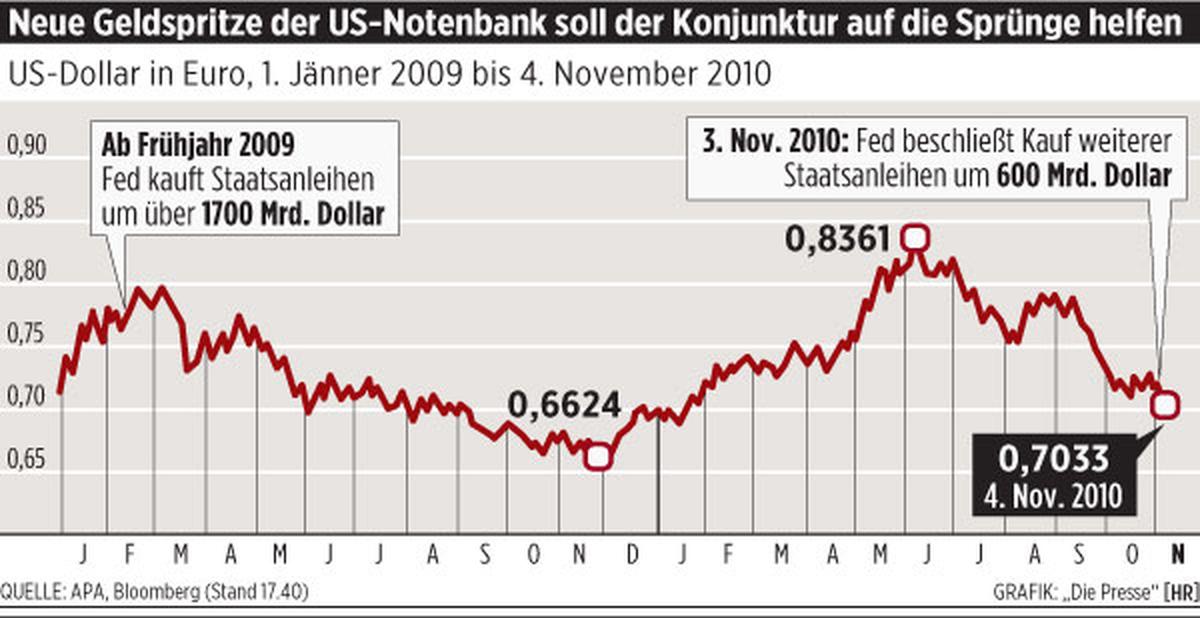

Die EZB belässt den Leitzins im Euroraum unverändert bei 1,0 Prozent, während die US-Notenbank Fed die Märkte mit weiteren 600 Milliarden Dollar flutet. Man versucht dadurch dei Kreditzinsen zu senken.

[Wien/Red/Ag.]Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von 1,0Prozent. Mit dieser Entscheidung vom Donnerstag lässt sich der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wie erwartet nicht von seinem geldpolitischen Kurs abbringen – obwohl die neuen Milliardenmaßnahmen der US-Notenbank Fed die Zentralbanken weltweit unter Druck setzen, ihre Währungen ebenfalls abzuwerten.

„Der EZB-Rat betrachtet den gegenwärtigen Leitzins weiterhin als angemessen“, sagte EZB-Chef Jean-Claude Trichet in einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag in Frankfurt. „Wir erwarten weiter eine moderate Preisentwicklung.“ Im Euroraum herrsche nach wie vor Unsicherheit, doch die wirtschaftliche Entwicklung sei positiv.

Nach Ansicht von Experten ist im Euroraum mit ähnlichen massiven Eingriffen nicht mehr zu rechnen. Auch die Bank of England hat ihren Leitzins bei 0,5Prozent bestätigt. Trotzdem fürchten große Volkswirtschaften, dass ihre Exporte wegen eines abwertenden Dollars unter Druck geraten und ihre Währungen über Kapitalimporte aus den USA zeitgleich aufwerten.

Wie berichtet, hatte die Federal Reserve am Mittwoch angekündigt, die Geldschleusen erneut zu öffnen und für 600Mrd. Dollar (428Mrd. Euro) Staatsanleihen zu kaufen. Zusätzlich will die Notenbank bis zu 300Mrd. Dollar, die nach dem Auslaufen von Wertpapieren frei werden, wieder in den Kauf von Staatsanleihen investieren. Damit werde man bis zu 900 Mrd. Dollar in Anleihenkäufe fließen lassen, hieß es in New York.

Ziel der neuerlichen milliardenschweren Maßnahme ist der Versuch, Kreditzinsen zu senken, um so die Nachfrage von Unternehmen und Verbrauchern anzukurbeln. Dies geschieht über die sogenannte „quantitative Lockerung“, bei der sich die Zentralbank das Geld für ihre Einkäufe quasi selbst druckt.

Umstrittenes Vorgehen

Diese Methode ist umstritten. Kritiker in Europa und China, aber auch in den USA befürchten eine übermäßige Inflation und neue Blasen, etwa bei Rohstoffen. Die Fed laufe Gefahr, langfristig Schaden anzurichten, sagte der deutsche Wirtschaftsforscher Michael Hüther zum „Handelsblatt“. Der Kauf von Staatsanleihen durch die Notenbank sei grundsätzlich „ein ordnungspolitischer Sündenfall“. Auch der deutsche Wirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) sieht die aggressive Geldpolitik mit Sorge und äußert Zweifel an positiver Wirkung auf die Konjunktur: „Es reicht nicht, allein das Wasser hinzustellen. Die Pferde müssen auch saufen.“ Tatsächlich hatte die Fed bereits Anleihen und Wertpapiere im Wert von 1,7Billionen Dollar gekauft, doch die Arbeitslosigkeit ist in den USA mit 9,6Prozent weiter hoch, das Wachstum im dritten Quartal blieb bei bescheidenen zwei Prozent.

Ungewöhnlich scharfe Kritik kommt aus China. „Solange die Welt keine Zurückhaltung bei der Ausgabe von Weltwährungen wie dem Dollar übt, ist das Eintreten einer neuen Krise unvermeidlich“, schreibt der Notenbankberater Xia Bin in den „Financial News“, einem offiziellen Organ der Zentralbank. Die Volksrepublik müsse einen währungspolitischen Schutzwall errichten, um sich vor externen Schocks zu schützen. China ist auf Rohstoffimporte angewiesen und fürchtet daher bei den Rohstoffen eine Preisrally, die auch die Inflation im Land verstärken könnte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.11.2010)