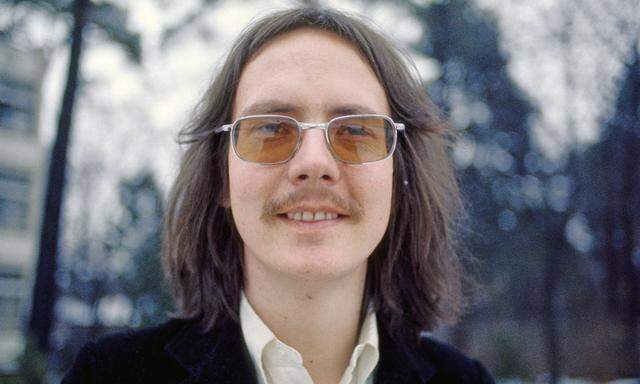

Ästhetische Theorie ist nie so jugendlich aufgetreten wie bei Peter Handke. Dieser Geist des Widerstands ist ihm bis heute nicht verloren gegangen. Zum 80. Geburtstag des Nobelpreisträgers.

In Handkes Büchern werden gern Geburtstage gefeiert. Man kommt in einem Gasthaus zusammen, einige Gäste haben abenteuerliche Reisen hinter sich und erzählen. Das Erzählen ist Teil des Festes. Überhaupt spielen Feste im Werk Handkes eine große Rolle, manchmal finden sie im Freien statt, meistens in einem Gasthaus. Ich kenne neben Theodor Kramer keinen anderen Autor, bei dem das Gasthaus in so vielfältigen Formen vorkommt, vom Espresso-Stüberl bis zum Ausflugsgasthof. Wie bei Kramer liegt in allen seinen Erscheinungsformen eine soziale Notwendigkeit, es ist „res publica“, eine öffentliche Angelegenheit, in der die Utopie einer gastlichen Welt aufscheint.

Jugendlichkeit

Als ich 1967 in Salzburg Germanistik zu studieren begann, war Handke schon berühmt. Seine Bücher und Aufsätze waren wie für uns geschrieben, wir begegneten bei ihm einem Denken, das die alten Begriffe auf eine Weise umwendete, dass in ihnen etwas verborgen Widerständiges an den Tag kam. Mit den provokanten Titeln seiner berühmtesten Essays, „Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms“ oder „Die Literatur ist romantisch“, verteidigte er den Eigensinn der Literatur. Die Kritik am bürgerlichen Illusionstheater ließ er in der Aufführung von „Publikumsbeschimpfung“ (1966) im Rhythmus der Beat-Musik über die Bühne gehen – und mitten durchs Publikum. Ästhetische Theorie ist nie so jugendlich aufgetreten wie bei Handke. Dieser Geist des Widerstands ist ihm bis heute nicht verloren gegangen, und wie eh und je kommt bei ihm der Sprachsinn nicht zu kurz: „Mag sein, dieser Widerstand, das unausrottbar Widerständische im Wesen, ist eine Krankheit, aber die ist auch gesund, und macht gesunden“: „Ohne ihn, ohne sie, ohne es WIRD nichts. Ohne es, ohne ihn, nichts als Dasein und Dortsein, und ewiges seelenlosen Sein“ („Mein Tag im anderen Land“, 2021).