Wiktor Schklowski, dessen Geburtstag sich am 24. Jänner zum 130. Mal jährt, war das personifizierte Quecksilber der sowjetischen Literaturwissenschaft, ein höchst neugieriger Geist und selbst Literat.

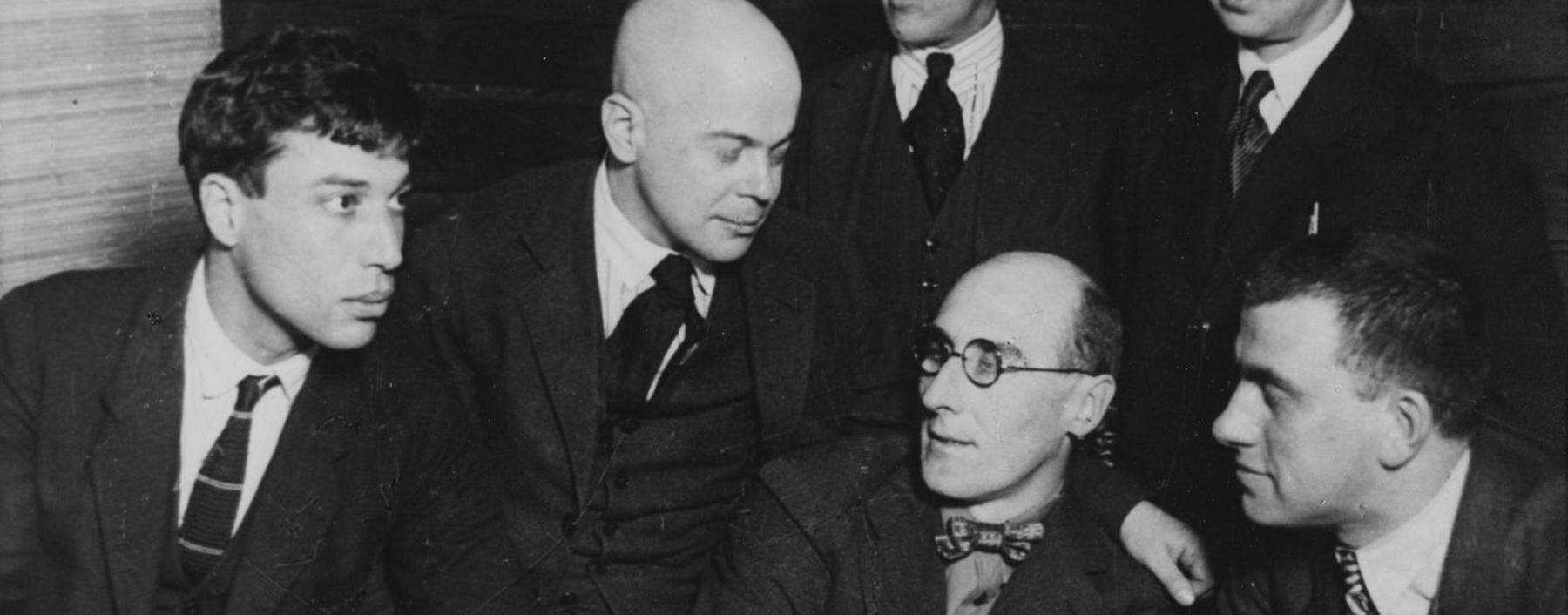

Wiktor wer? – Er sah aus wie ein Vorfahre von Meister Proper, dem glatzköpfigen Emblem einer Putzmittelmarke, und war doch das Gegenteil dessen, was man sich als „proper“ vorstellt: Wiktor Schklowski, dessen Geburtstag sich am 24. Jänner zum 130. Mal jährt, war das personifizierte Quecksilber der sowjetischen Literaturwissenschaft, ein höchst neugieriger Geist, selbst Literat, ein Querdenker im besten Sinn, ein Pointenschießer, dem man Bonmots unklarer Provenienz automatisch zuschrieb. Was er ebenfalls war: eine Figur, die widersprüchlichste Urteile bei den Zeitgenossen hervorrief – und jemand, dessen Karriere heute in dieser Form nicht mehr möglich wäre.

Er wuchs, wie er in seinen autobiografischen Schriften mit nur halb ironischer Distanz schildert, in einem Haushalt auf, in dem die Mutter gelegentlich den Samowar auf andere Familienmitglieder warf; später liebte er das Boxen, war Fahrlehrer in einer Einheit gepanzerter Fahrzeuge, die Zeiten waren hart und gefährlich. Ein formales Studium hatte er nie abgeschlossen, seine Universität waren die Straßen von Petersburg – und das dortige „Haus der Künste“, wo in den Jahren nach der Revolution kluge, junge Köpfe zueinanderfanden und Wissenschaft außerhalb des Establishments betrieben.