Helmut Marko wird im April 80, steht aber nicht nur im Motorsport in höchsten Ehren.

Marko ist geschmackssicherer Förderer der bildenden Künste, man schätzt ihn als diskreten Gastgeber in außergewöhnlichen Hotels, als Leuchtturm im Verkehrs- und sonstigen Gewusel seiner Kommune Graz, als Herr am Plabutsch, als Vor- und Nachdenker der globalen Motorsportszene. Und ja, natürlich verbandelt mit Red Bull, eigentlich als Motorsportchef, andererseits „at large“, was sich mit „freilaufend“ nur unscharf übersetzen lässt, weil wir da eher an Hendln denken.

Marko hat die Kunst des Beobachtens und Analysierens so betrieben, dass im Lauf der Jahrzehnte ganze Generationen von Racing-Talenten durchleuchtet wurden, samt dem Business, das dazugehört. Er konnte stundenlang an der Strecke stehen und dreinschauen wie ein abgerüsteter Flakturm, auch danach blieb er zweisprachig mundfaul. Man würde das Ergebnis seiner Betrachtung schon rechtzeitig erfahren. Auf der Bühne der spontanen Ausbrüche ist solche Verschleppung eher irritierend.

Um zum Punkt zu kommen: Eine einzige Denkphase vor achtzehn Jahren entschied die Weltklasseentwicklung von Red Bull Racing. Dietrich Mateschitz hatte eben das Jaguar-F1-Team gekauft, sich aber bei der geplanten Partnerschaft mit Ford verspekuliert, suchte nach einer Perspektive für sein Team der unteren Mittelklasse.

Helmut Marko war Mateschitz’ Berater, ziemlich unverbindlich. Er kam zu folgender Analyse: Da hilft nur ein neues Auto. Dafür brauchst du den besten Konstrukteur, das ist jedenfalls ein Engländer. Um den in ein österreichisches Team zu locken, brauchst du einen außergewöhnlichen englischen Teamchef. Ich kenne einen, dem ich das zutraue.

Mateschitz folgte der Empfehlung. Man engagierte Christian Horner zur Führung des Teams, der überredete den entscheidenden Techniker Adrian Newey, drei Jahre später existierte ein siegfähiger Red Bull. Heute blickt man auf elf WM-Titel zurück.

Ist er nun tatsächlich „der Mann hinter den Erfolgen“?

Da kommt selbst Marko nicht ohne die Stehsätze der Branche aus. „Teamarbeit“, eh klar. In direkter Zuschreibung lassen sich bei Marko zumindest die zwei wichtigsten Fahrerempfehlungen in anderthalb Jahrzehnten verbuchen: Vettel und Verstappen.

Alles hätte natürlich nicht ohne Dietrich Mateschitz funktionieren können, angefangen beim Charme der Liquididät bis zum altmodischen Respekt zwischen alten weißen Männern (beide waren jenseits der 60, als sie sich an die Sache machten). Und selbstverständlich hätten alle Analysen des Juristen nichts genützt, wären sie nicht aus einem fantastischen Schatz von Erfahrungen gekommen. Damit sind wir bei einer ganz eigenen Story.

Mit Jochen Rindt in der Schule fürs Leben. Erster Lebenszweck in der Erinnerung des Helmut Marko: Das schnellste menschliche Wesen zwischen Graz und Bruck an der Mur zu sein, zum Beispiel schneller als Rindt oder Reininghaus.

Es war eine Zeit, da man mit dem Direktor eines Gymnasiums noch einen Deal unter Lateinern machen konnte: Wenn du hier verschwindest, und zwar stante pede, kriegst du ein positives Zeugnis (damit dich irgendeine andere Schule aufnehmen kann, möglichst weit weg).

Jochen Rindt (Jahrgang 1942) und Helmut Marko (1943) wurden gleichzeitig aus Graz ausgemustert und konnten im Becken der Gestrandeten andocken, das war die berühmte Privatschule in Bad Aussee, André Heller gastierte auch dort. Gleich darauf brach sich Jochen Rindt beim Skifahren das Bein, was wegen der Distanz zwischen Quartier und Schule ein Problem ergab. Die quasi Vermögenswaltung des Mainzer Gewürzmühlen-Erben Jochen Rindt schickte daraufhin einen Volkswagen-Käfer (hey, Brezelfenster!) samt Chauffeur nach Bad Aussee. Rindt war ja erst 17 und hatte so was von keinem Führerschein, so einen Nichtführerschein kann man sich heute gar nicht ausmalen, bei Dutzend Verfehlungen vor überhaupt noch der Anmeldung in einer Fahrschule. Der deutsche Chauffeur wurde mit Hinweis auf einen älteren Mitschüler und nachweislich Führerscheinbesitzer umgehend heimgeschickt.

Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass der frühe VW-Käfer über Seilzugbremsen verfügte, was einem heutigen Hydraulikbremser unendlich fremd wäre, jedenfalls war die Fahrdynamik der einzelnen Räder sehr viel mehr auf Feingefühl angewiesen als beim Drauflatschen auf ein Servo-Pedal.

Das wechselweise Fahrer-Beifahrererlebnis, Rindt mit Gipsfuß vs. Herausforderer, Beurteilung per Stoppuhr, aber auch mit Schönheitswertung, out of Führerschein, out of everything, prägte jene Zeit, die Marko seine „competitive years“ nennt. Das waren die frühen 1960er-Jahre, es folgte der Aufstieg.

Jochen Rindt stürzte 1970 zu Tode und wurde posthum Weltmeister, die Nation hungerte nach österreichischer Erbfolge. Es war die erste patriotische Wallung im österreichischen Sport nach der Hitzeschlacht von Lausanne 1954 und Toni Seiler in Cortina 1956, es sollten folgen: die Schranz-Ekstase (1972), Niki nazionale (1975), Córdoba (1978). Bevor man Lauda überhaupt wahrnahm, war der um sechs Jahre ältere Marko in Poleposition für die quasi Rindt-Nachfolge. Der fesche große Kerl (auch Dr. jur., das wäre gar nicht nötig gewesen) hatte mehr Ausstrahlung als der Kleine aus der Wiener Buberlpartie, war auch viel breiter aufgestellt.

In den Jahren des Hochdienens durch die niederen Rennsportklassen war Marko geradezu unglaublich vielseitig (im heutigen Vergleich): Er schloss sein Studium als Volljurist ab, tauchte in die Kunstszene ein. Vereinzelt mischten sich Künstler als Groupies in die Rennszene, wahrhaftige Aficionados, lang bevor es von Firmen wie BMW und Mercedes als schick erkannt wurde, sich mit Warhol und Jenny Holzer gemein zu machen. Marko erlebte Frank Stella, Jean Tinguely (sehr privat mit Niki de Saint Phalle, welch ein Erlebnis!) und Hans Staudacher. Tinguely sammelte bei Blechschäden die Trümmer ein und verbaute sie in seinen Meisterwerken der kinetischen Kunst. Am Rand der Rennstrecken ergaben sich, sagen wir, interdisziplinäre Abendprogramme: Der Künstler sucht den Kick aus der anderen Welt. Marko begann Bilder zu sammeln, Ausgangspunkt Staudacher.

Die Karriere des Grazers gipfelte mit dem Sieg in Le Mans 1971 und endete im Juli 1972 beim Grand Prix von Frankreich. Die Pisten waren nicht so glattgefegt wie heute, die Visiere der Helme nicht schussfest. So konnte ein vom Vordermann bei Tempo 250 aufgewirbeltes Steinchen ein Unglück befeuern.

Helmut Marko verlor sein linkes Auge und schied aus dem Casting für Österreich-sucht-den-neuen-Rindt. Gesegnet mit fescher Frau, fröhlicher Nachkommenschaft und fast schon unübersichtlicher Immobilienstreuung in Graz und Umgebung (der Vater war auch schon tüchtig gewesen), steckte er sich ohne Lamento das Glasauge ins Gesicht. Dies sei eine journalistisch sehr verkürzte Fassung, sagt Marko heute, sowohl beim Glasauge als auch beim Grunderwerb.

Er machte Geschäfte, brachte auch Stil in die Szene. Wenn es um Sanierung oder Neubau eines Objekts ging, war sein Freund Günther Domenig gefragt, entsprechend wuchs auch Markos Interesse an Architektur. Ein Racing-Weekend in Helsinki oder Shanghai sollte auch Zeit freilassen für Alvar Aalto oder die Towers von Pudong.

Feingeistige Beflissenheit muss nicht unbedingt auf zartes Gemüt schließen lassen. Viel Feind, viel Ehr, damit konnte Marko bequem leben und zog es locker durch, ganz gern auch im Gerichtsweg, ob es um Grazer Bauordnungen, die Verhübschung der Mur oder das Klima am Plabutsch ging.

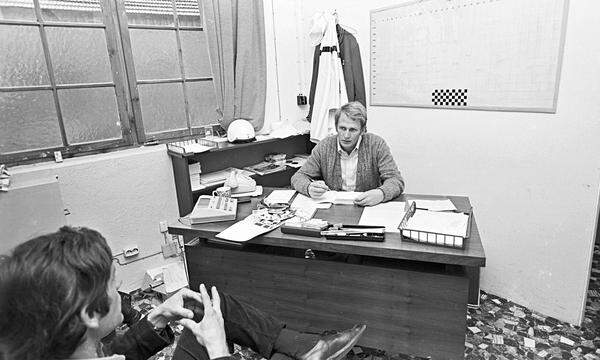

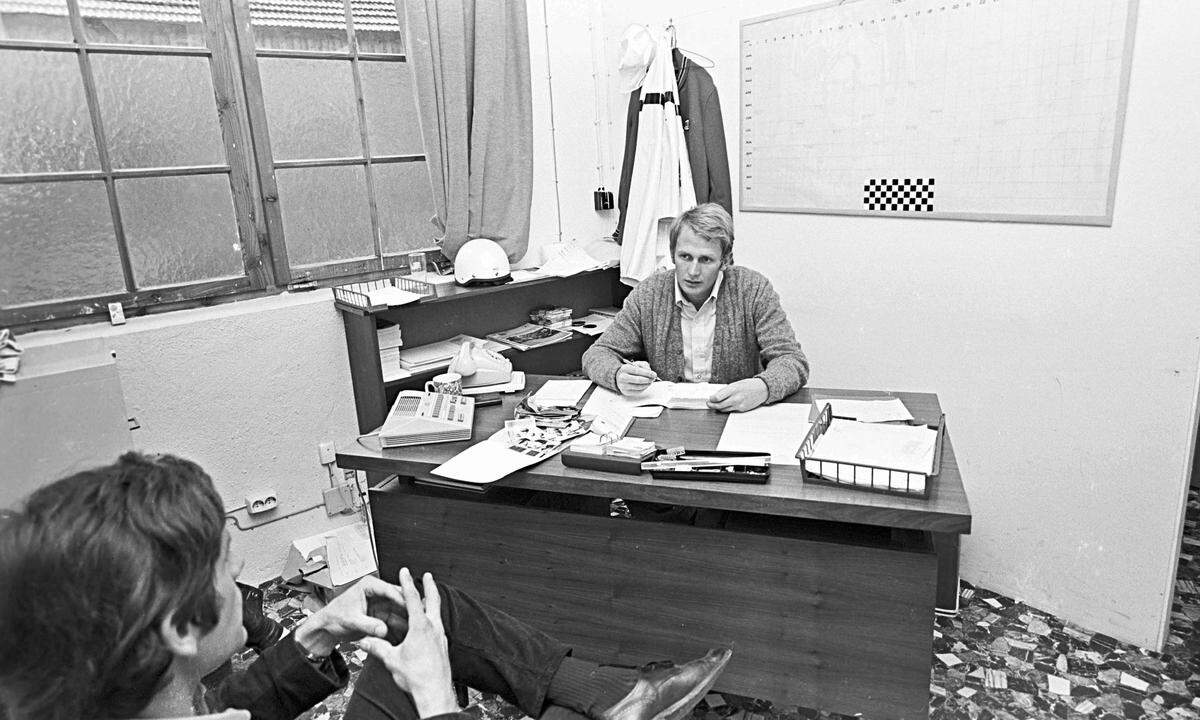

Immer aber die Rennerei: Ob Marko ein Rennteam für Ford, Renault oder Alfa führte oder eigenes Geld investierte, es gab kaum ein österreichisches Talent, von Gerhard Berger bis Karl Wendlinger, von Wurz bis Klien, das nicht seiner Einschätzung unterlag. Langfristige Managementverträge standen für Markos Investitionsbereitschaft, er nannte sie „Anlage in hochriskante Aktien“. Eine hieß zum Beispiel Pablo Montoya. Diese Art von Deals, zumeist zielführend, festigten auch seinen Ruf als beinharten Geschäftsmann im Motorsport. Bei dieser Fortbildung von Hoffnungsträgern kam dem Doktor die grantelnde Grundhaltung seiner Erscheinung zuhilfe. Zartpflanzige Jungtalente legten rasch ihre Belastbarkeit offen. Am auffallendsten war Markos Abstempelung des Alex Wurz als Softie, spätestens als jener seine Freundin ins Fahrerlager mitbrachte und ein wenig tändelte.

Die im Sportleben eher ungewöhnliche Art, den Doktortitel raushängen zu lassen, hat sich bei Marko zu einem netten Kürzel verdichtet, jeder kennt „den Doktor“, da braucht’s keinen Namen zur Erklärung, selbst im englischen Umfeld, wo der Doctor eher nur als Arzt vorkommt.

Ein Lebensrezept: Soviel wie möglich vom eigenen Saft. Als Red-Bull-Erfinder Dietrich Mateschitz vor zwanzig Jahren sein Marketingbudget intensiver auch im Motorsport streute, war Marko die einzig logische Wahl als Berater, aus vielen Gründen. Erfahrung, Durchblick, Talent für Strategie, völlige finanzielle Unabhängigkeit, damit auch Freiheit zu Querdenkerei und Unbesorgtheit vor jeglichem Scharmützel. Außerdem passte die Wellenlänge bei Marko und Mateschitz.

Als Ideenentwickler, zugleich Szenebeobachter mit dem undurchdringlichen Mienenspiel, damit oft furchterregend für Racing-Kids, gab Marko erst einmal den Weg für ein Red Bull Junior Team vor. Als die klamme Ford Motor Company 2004 ihr Jaguar-Formel-1-Team schnäppchenmäßig anbot, waren Mateschitz und Marko einig, dass man im behutsamen Aufbau auch einen flotten Wechselschritt einlegen könne, also war Red Bull in der obersten Liga.

Marko hat gewiss ein feines Netzwerk, hätte im Glamour des Grand-Prix-Umfelds aber nie die Geringschätzung für einen Dosenanbieter unterlaufen können. Das war schon Mateschitz himself, der von Milliardär zu Milliardär jene Warmherzigkeit verströmte, die auch einem Bernie Ecclestone ins Portfolio von Geld, Sport und Stimmung passte. Red Bull war jedenfalls im Handumdrehen ein geachtetes Mitglied der Gemeinschaft.

Adrian Newey ist die geniale Schlüsselfigur für die Konstruktion eines Formel-1-Autos. In einer Branche, die das Spezialistentum bis in die weitesten Verästelungen der einzelnen technischen Disziplinen treibt, ist Newey eine renaissancehafte Erscheinung, inklusive Skizzen auf Servietten, den Computer bedienen dann die Kollegen. Männer wie Mateschitz und Marko konnten mit Newey so umgehen, dass der sich halbwegs daheim vorkam, wo auch immer zwischen Melbourne und Montreal.

Die Art des Adrian Newey, die immer deutlichere Stärke des Teamchefs Christian Horner und die grundsätzliche Lässigkeit Dietrich Mateschitz’, mit Ausnahmen, passten ideal zum gesamthaften Zugang Helmut Markos zum Leben an sich. Der Tod des Chefs im Vorjahr bedeutete einen emotionalen Absturz. Auf der pragmatischen Seite scheint alles gefestigt und abgesichert zu sein. Besser kann ein Formel-1-Team ja gar nicht aufgestellt sein, so hatte es jedenfalls den Anschein, als in diesen Tagen die neunzehnte Saison des „Beraters“ begann, der die Unverbindlichkeit seiner Job-Description mehr denn je zu schätzen scheint. Wer daran gewöhnt war, eine Kraftlinie im Diskurs, aber ohne lästige Verschwurbelungen mit dem Alleinentscheider zu teilen, schaut sich die neuen Verhältnisse erst einmal in Ruhe an. Teamchef Christian Horner, Mega-Nerd Adrian Newey und Weltmeister Verstappen sind als Konstanten gesetzt, auch die oberste Firmenpolitik scheint berechenbar zu sein. Man erkennt keine Schwächen, keine Müdigkeit, keinen Spannungsabfall.

Und der ehemals mundfaule Doktor wird immer eloquenter, lässt sich mit weniger Widerstand in die vordere Reihe schieben. So mag auch der Achtziger durchaus fröhlich daherkommen. In der Formel 1 liegt der 27. April zwischen Australien und Aserbeidschan.