Medienkritik mit Jan Lauwers im Akademietheater: „Die Kunst der Unterhaltung“, eine Performance, erweist sich als eher faules Ei. Die Theorie überzeugt mehr als die Praxis.

Willkommen bei der Reality-TV-Show der belgischen Needcompany im Akademietheater! Dschungelcamp war gestern. Hier dürfen sie beim Suizid zuschauen. Live. Wenn das nicht lustig ist. Der Selbstmörder ist ein Schauspieler. Ein Schauspieler kann alles spielen. Auch seinen eigenen Tod. Und die anschließende Wiederauferstehung.

Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann lud die freie Needcompany ans Wiener Repertoire-Haus. „Die Kunst der Unterhaltung“, wie die neueste Performance heißt, war schon in der Vorbereitung fürs Publikum unterhaltsam. Ein Protagonist nach dem anderen stieg aus. Seit Samstag spielt nun Michael König seinen eigenen Tod, ein toller Schauspieler und ein Profi, der für diesen Einsatz nicht genug gepriesen werden kann.

Ein Protagonist im falschen Film

Dennoch ist er eine Fehlbesetzung. Eine tiefe Kluft tut sich zwischen den körperbetonten Künstlern der Company und dem Sprechtheater-Spezialisten König auf. Ein federnder Repräsentant des leibhaftigen Bühnenwahnsinns wie Martin Wuttke hätte den Graben überspringen können, vielleicht auch ein monumentaler Blaubart wie Paulus Manker – und Otto Sander, der gleichfalls für die Rolle vorgesehen war, aber erkrankte, hätte wenigstens die nötige Dekadenz verbreitet. König müht sich redlich ab – und wirkt dennoch wie im falschen Film.

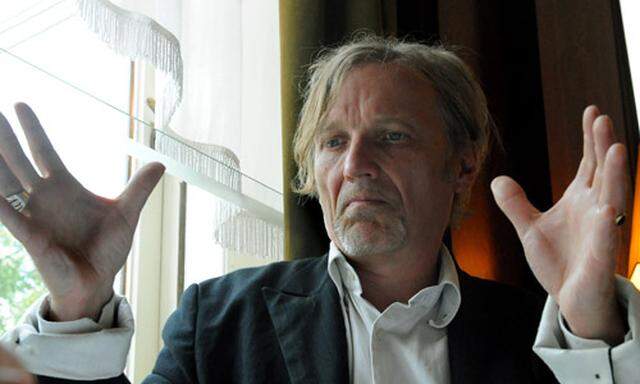

Im Programmfolder referiert der Essayist Erwin Jans brillant über die Inspirationsquellen von Needcompany-Chef Jan Lauwers zwischen Disney und Duchamp. Eine Komödie à la Monty Python soll „Die Kunst der Unterhaltung“ sein: „absurd, schwarz, beißend, scharf, zeitweise unhöflich und sogar geschmacklos“. Medienkritiker Lauwers will die Todesmaschine Fernsehen entlarven, TV als Stimulans für müde Voyeure, die immer extremere Kitzel brauchen.

Die Theorie ist interessant, die Praxis überzeugt weniger. Und vor allem viel weniger als bisherige Needcompany-Kreationen, von denen einige in Wien und Salzburg zu sehen waren, etwa „Lobster Shop“ oder „The Deer House“.

Produktionen, die so leicht, simpel und genial wirken, sind oft das Ergebnis langer Arbeit und Try-outs. Vielleicht wird es ja noch. Die Aufführung ist bis April im Akademietheater zu sehen, geht dann auf Tournee und ist erst im Juni wieder in Wien zu erleben. Die Grundidee ist nicht unoriginell: Eine Selbstmördershow, die weltweit riesige Einschaltquoten erzielt. Bevor er seine Spritzen kriegt, darf der Lebensmüde noch ein Haute-Cuisine-Mahl verzehren. Was ist zu sehen? Lauwers bricht die Perfektion des Formats Show mit Pleiten, Pech und Pannen. Die Akteure stürzen auf die Bühne, werden von herumfliegenden Platten getroffen, verschwinden in einer riesigen Lampe, fackeln sich selbst mit dem Herd ab.

Öder Slapstick, grausliche Witze

Der Protagonist (König, stoisch) bringt seine hübsche, aber ungetreue Geliebte mit, die ihm versprochen hat, nach ihm Selbstmord zu begehen, aber nicht vor den Millionen Zusehern. Wird die fesche Gena (Grace Ellen Barkey) es überhaupt tun? Sie treibt es mit dem zwielichtigen Doktor, der Joy heißt. Er bereitet die Spritzen vor.

Benoît Gob spielt diesen sehr beleibten Herrn, der die Kommerzshow als Werbeträger für „Ärzte ohne Grenzen“ benützt und gegen Ende die grausige Geschichte von einem jungen Mann erzählt, dem eine Hyäne das Bein zerfleischt hat. Als er wieder genesen war, wollte der Junge, ein Athlet, Rache an der Hyäne nehmen – die ihm jedoch den Kopf abriss.

Man sieht: Lauwers ist auch diesmal eine Menge und durchaus Welthältiges eingefallen. Aber in den eindreiviertel Stunden vergeht leider auch viel Zeit mit abgedroschenem Slapstick. Der Gipfel ist ein unappetitlicher Witz ohne Pointe über Hitler und den belgischen König Leopold, den Kongo-Schänder. Gegen das Finale hin wird es besser. Vor allem die Szene, in der das suizidale Paar lebendes Menschenfleisch einer schönen Japanerin (Yumiko Funaya) verkostet, ist witzig. Das Publikum, offenbar fest entschlossen, Lauwers zu lieben, lachte anfangs viel, verstummte dann mehr und mehr, lachte am Ende wieder – spendete aber eher kurzen Applaus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2011)