Das oberste Aufsichtsgremium des ORF bestellt morgen den neuen Generaldirektor. Selten zuvor hatte der Stiftungsrat so wenig Spielraum bei einer Bestellung.

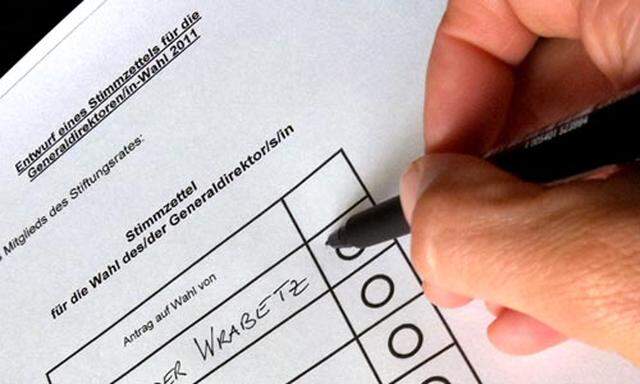

Es gibt Menschen, die halten die 35 Stiftungsräte des ORF in diesen Tagen für besonders bemitleidenswert. Morgen, Dienstag, werden die 35 Mitglieder des Aufsichtsgremiums den neuen Generaldirektor für das größte Medienunternehmen des Landes bestellen. Aus heutiger Sicht wird es diesmal überhaupt nur einen Kandidaten geben, dem die Räte ihre Stimmen geben können: Dem aktuellen ORF-Chef Alexander Wrabetz. Der zum Hearing eingeladene ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz wird voraussichtlich nicht zur Bestellung zugelassen.

Dabei hätten es die Stiftungsräte selbst in der Hand gehabt, die Situation zu verändern. Bis zum vergangenen Donnerstag, exakt 12 Uhr Mittags, hätte jedes einzelne Mitglied die Chance gehabt, einen Kandidaten für das Amt des ORF-Generals nachzunominieren. So steht es im Gesetz. Aber wer macht sich schon die Mühe, den oder die Beste/n für den Chefposten zu suchen, wenn er weiß, dass dieser Einsatz gar nicht erwünscht ist? Der durchschnittliche ORF-Stiftungsrat von heute hat sich mit seiner Situation abgefunden; sich daran gewöhnt, dass er die von der Politik gewünschten Kandidaten vorgesetzt bekommt und sie in der entscheidenden Sitzung nur abnicken soll.

Parlamentsmehrheit bestimmt

Solange das Gremium so politisch besetzt ist, wie es das Gesetz erlaubt, wird sich daran nichts ändern: Die neun Bundesländer bestellen je ein Mitglied in den Stiftungsrat, das meist der Partei des Landeshauptmanns zugerechnet wird. Die restlichen 26 Mitglieder werden von der Regierung (neun Mitglieder), den im Nationalrat vertretenen Parteien (sechs Mitglieder) und dem Publikumsrat (sechs Mitglieder), entsandt. Zusätzlich werden fünf Stiftungsräte vom ORF-Betriebsrat bestellt. Gäbe es das Nachschlagewerk „ORF für Dummies“, die wichtigste Regel würde lauten: „Wer im Parlament an der Macht ist, ist es auch im ORF.“

Der Generaldirektor braucht eine einfache Mehrheit. Alexander Wrabetz benötigt am Dienstag also mindestens 18 von 35 Stimmen, um wiedergewählt zu werden. Er wünscht sich zumindest mehr als die 20 Stimmen, die er bei seiner ersten Bestellung 2006 bekommen hat.

2001 unternahm die damalige schwarz-blaue Regierung den Versuch, den Stiftungsrat auch gesetzlich „zu entpolitisieren“. Seit damals dürfen keine politischen Mandatare und Funktionsträger im Stiftungsrat sitzen, stattdessen wurden aber „Freundeskreise“ der SPÖ und ÖVP eingerichtet. Und spätestens der derzeitige Leiter des SP-Freundeskreises, Niko Pelinka, hat bewiesen, wie gut auch ein Nicht-Funktionär Anweisungen der Partei im Stiftungsrat umsetzen kann.

Laut war auch die Kritik vor fünf Jahren, als der grüne Stiftungsrat Pius Strobl, der mitgeholfen hatte, dass Wrabetz ORF-Chef wurde, danach den Posten des Konzernsprechers erhielt. Solche Vorgänge könnten sich nun wiederholen, wenn etwa der Betriebsrat Michael Götzhaber wirklich wie angenommen zum nächsten Technikdirektor bestellt wird.

Regelwerk für Stiftungsräte

Aber der Stiftungsrat gelobt zumindest Besserung. Vor wenigen Wochen wurde eine Arbeitsgruppe „Corporate Governance“ eingerichtet, in der unter der Leitung des unabhängigen Stiftungsrates Franz Küberl Verhaltensregeln für den Stiftungsrat erarbeitet wurden. Das vorläufige Endergebnis der Arbeitsgruppe wurde den Stiftungsräten in der Vorwoche zwar zugestellt, Gültigkeit hat es für den Bestellvorgang am Dienstag freilich noch nicht. Das Regelwerk wird erst in der nächsten Sitzung im Herbst beschlossen – und es gilt abzuwarten, wie eifrig das Kontrollorgan des ORF einer strengen Selbstkontrolle zustimmen wird.

Wer tut sich den Aufpasser-Job des ORF für eine Aufwandsentschädigung von rund 100 Euro pro Monat überhaupt an? Der langjährige Stiftungsrat Karl Krammer, der auf einem SP-Ticket im Gremium saß, sagt, es sollten jedenfalls Menschen sein, „denen der ORF am Herzen liegt“ und die in ihren Berufen Zeit für die weitgehend ehrenamtliche Tätigkeit haben.

Der langjährige bürgerliche Stiftungsrat Heinz Fiedler glaubt, dass es von vielen „durchaus als Ehre empfunden wird“ im Aufsichtsorgan des wichtigsten Medienunternehmens des Landes zu sitzen. Er glaubt aber auch, dass viele der Mitglieder einen Vorteil für ihr berufliches Fortkommen sehen. „Direkt haben die wenigsten, indirekt aber viele dadurch Vorteile.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.08.2011)