1977

Ein fescher Jahrgang

Schön, schmuck und chic à la 1977. Im Business blieb kein Stein auf dem anderen, die Namen mancher Protagonisten klingen aber vertraut.

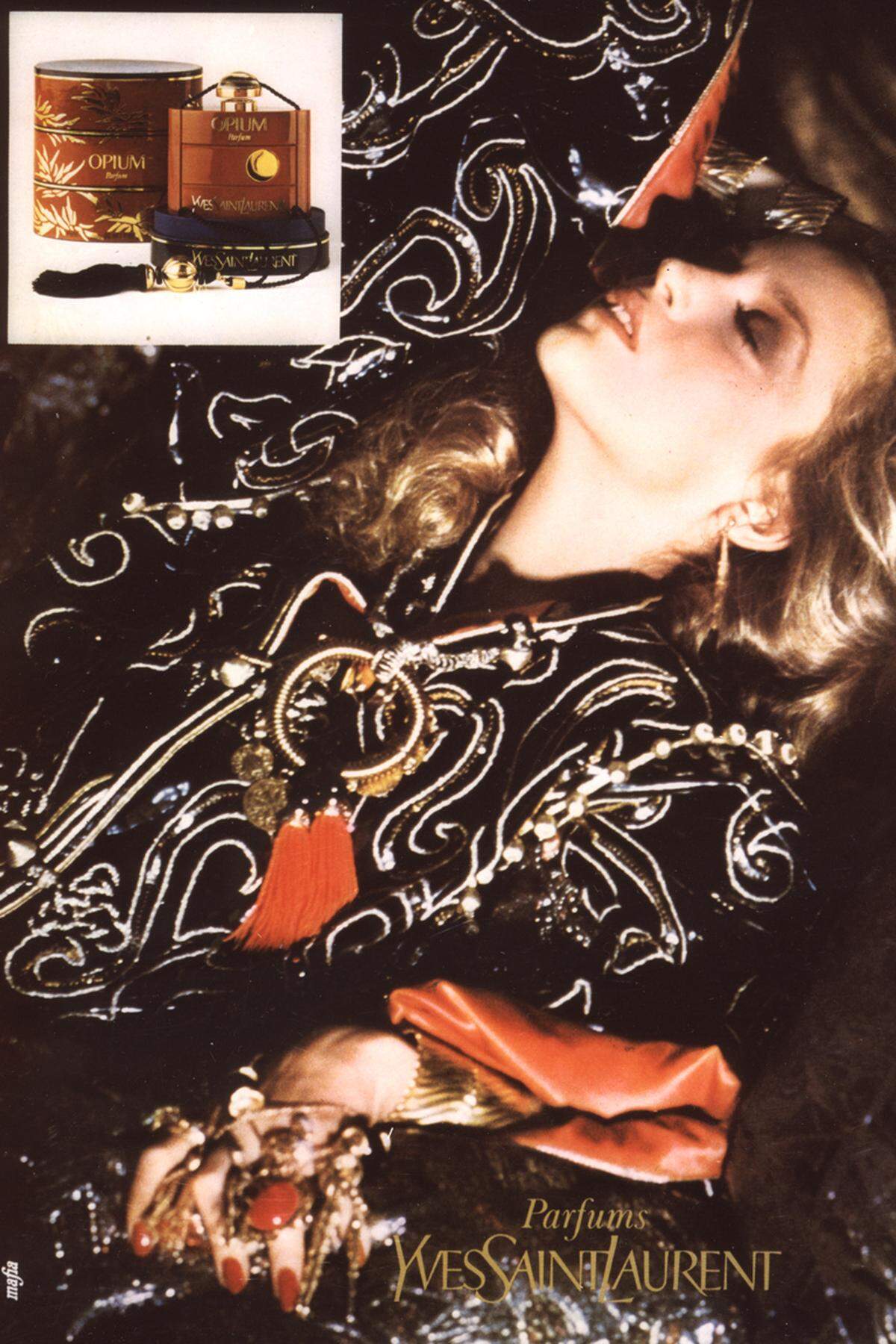

Rauchschwaden aus Fernost. Ende der 1970er war Paris die unangefochtene Modewelthauptstadt: London war in erster Linie hip und rebellisch, New York noch die Stadt im Disco-Fieber ohne die Power-Dresser der 1980er, und Mailand, wo Giorgio Armani und Gianni Versace sich gerade erst selbstständig machten, musste sich erst gegen die Alta-Moda-Stadt Rom durchsetzen. An der Seine regierte unterdessen fast gegnerlos Yves Saint Laurent. Nachdem er mit seiner russischen Kollektion im Winter 1976/77 für Furore gesorgt hatte, trugen ihm kurz danach, im Sommer 1977, seine chinesischen Haute-Couture-Fantasien ebenfalls die Anerkennung des Fachpublikums ein. Nachgerade skandalös verlief zeitgleich die Premiere des Duftes Opium, der noch immer im Handel ist. Schon der illegale Umnebelung evozierende Name provozierte derart, dass Opium in einem australischen Bundesstaat verboten wurde, im Mittleren Osten musste das Parfum ohne Namen lanciert werden – und in den USA wurde der Werbeslogan „For those who are addicted to Yves Saint Laurent“ in „For those who adore Yves Saint Laurent“ abgeändert. Dem Erfolg tat das keinen Abbruch.

(c) beigestellt

Das modische Ektoplasma war Österreich in den späten Siebzigerjahren offenbar wohlgesonnen: Immerhin ist im und um das Jahr 1977 eine auffällige Häufung von Ausnahmetalenten mit Bezug zur heimischen Szene zu beobachten. Damit spricht der Verfasser dieser Zeilen (Jg. 1977) natürlich nicht von sich selbst. Sondern von jener Seventies-Gang, zu der etwa die Lokalmatadore Ute Ploier (Jg. 1976), Anna Aichinger (Jg. 1978, siehe Foto) sowie Petar Petrov (geboren 1977 in Bulgarien, lebt und arbeitet in Wien) gehören. Und natürlich die Londoner Szene-Satelliten Peter Pilotto (Jg. 1977) und Marios Schwab (Jg. 1978). Ein Hoch auf die Mittdreißiger!

(c) Julia Stix

Naomi Campbell und Claudia Schiffer waren 1977 sieben Jahre alt, Kate Moss gar erst drei; Twiggy und Veruschka hatten ihre Blütezeit schon hinter sich – wer also posierte von Berufs wegen in teuren Kleidern für berühmte Fotografen? Zum Beispiel Lauren Hutton, die ihre Karriere als Fotomodell startete, für ihre Zahnlücke à la Bardot berühmt wurde und allmählich ins Schauspielfach wechselte (schon 1970 spielte sie an der Seite von Robert Redford). Das erste afroamerikanische Model, das es 1974 auf eine Titelseite der US-„Vogue“ schaffte, war Beverly Johnson, und ihr Erfolg trug zu einem Umdenken in der gesamten Branche bei. Davon profitierte auch die gebürtige Somalierin Iman Mohamed Abdulmajid, die es nach einem Politikwissenschaftsstudium in Nairobi auf die Laufstege der Welt – und später in den Hafen der Ehe mit David Bowie verschlug; die beiden sind seit 1992 verheiratet. Einen prominenten Partner hatte auch die Texanerin Jerry Hall – von akkurat 1977 bis 1998 waren sie und Mick Jagger ein Paar. Glück in der Liebe, Glück im Business: In den späten Siebzigern war Frau Hall noch dazu eines der bestgebuchten Models der Welt.

(c) AP (Victoria Will)

Bei Chanel waren nach dem Tod von Madame Gabrielle 1971 Yvonne Dudel und Jean Cazaubon für die Kollektion verantwortlich; Maître Karl erschien erst 1983 am Horizont. Für Frühling 1977 ließ man sich in der Rue Cambon wohl von Folklore inspirieren. Grafische Dessins und kühnes Kobaltblau hatte derweil Emmanuelle Khanh (Mitte) für den noch kalten Anfang des Jahres vorgeschlagen – das ehemalige Hausmodell bei Balenciaga und Givenchy galt in den Sechzigern übrigens als Pariser Antwort auf Mary Quant. Hier defiliert für sie die legendäre Grace Jones, die in den späten Siebzigerjahren von ihrem Lebensgefährten Jean-Paul Goude gerade zur markanten (Bühnen-)Figur umgestaltet wurde. Bei Lanvin wies die Herbstkollektion 1977 schon erste Vorboten des Achtzigerjahre-Power-Dressing auf; entworfen wurde sie von Jules-François Crahay, der damals für den Stil des Maison in der Nachfolge von Jeanne Lanvin, verstorben 1946, verantwortlich zeichnete.

(c) EPA (ALEX HOFFORD)

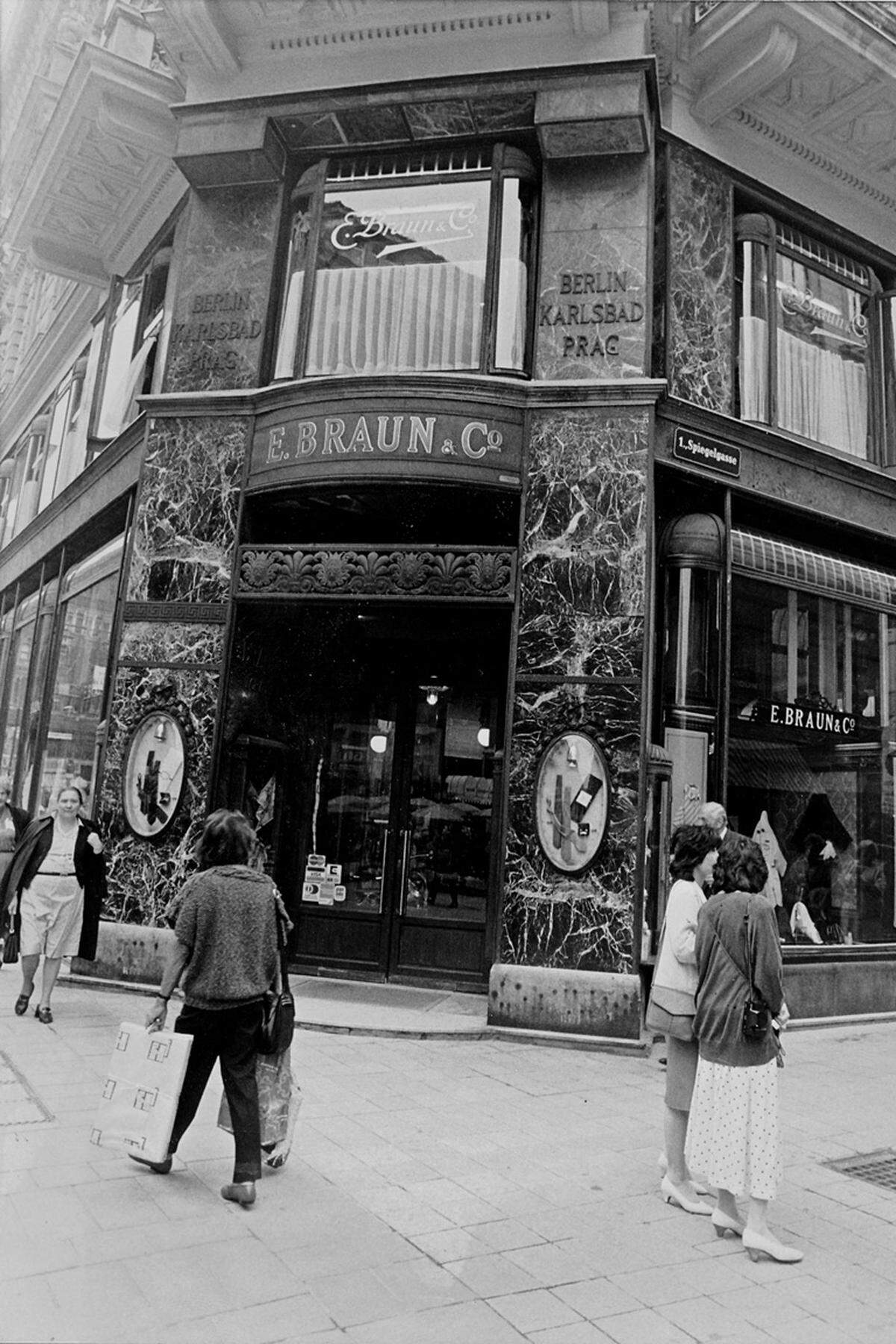

Das Modebusiness hat sich seit den späten Siebzigern von Grund auf geändert. Viele Maisons, die heute in aller Munde sind, gab es damals noch gar nicht, und wenn doch, waren sie nicht Teil weltumspannender Konzerne. Eine entsprechend wichtige Rolle spielten lokale Händler, die Kollektionen für ihre Boutiquen und Warenhäuser importierten – die Ära der markeneigenen Flagship-Stores sollte erst später kommen. In Wien kaufte man vielleicht bei Braun & Co. am Graben ein, oder beim Kaufhaus Steffl auf der Kärntner Straße, ließ sich einen Anzug bei Knize machen oder schaute auf der Suche nach extravaganten Objekten in der Section N der Noevers vorbei. Erstaunlich übrigens, wie spät die großen Modemarken mit eigenen Stores nach Wien kamen, dann aber auf einen Schlag: Versace 1997, Gucci und Louis Vuitton 1998, Prada ebenfalls erst Ende der 1990er, Chanel 2000, Hermès 2001, Giorgio Armani 2002 und Dolce & Gabbana 2002. Bleibt nur zu sagen: Besser spät als nie . . .

(c)beigestellt

Auch die Kosmetikindustrie steht vor der Herausforderung, ihre Kunden mit immer neuen Versprechungen zu locken. Die Rezepturen und Inhaltsstoffe unterliegen großen Schwankungen (eine Edelpomade, die in den 1960ern Schönheit durch Schildkröten- und Haifischöl versprach, würde heute schwerlich dieselben Ingredienzien prominent bewerben), manche Formeln erweisen sich aber als alterungsresistent. Seit über 35 Jahren ist etwa die Körpermilch „Lait Corporel Antidéssechant“ von Biotherm ein Zugpferd der Marke, in den 1970ern warb man noch mit antiken Statuen. Ebenfalls bewährt hat sich das Drei-Schritte-Pflegesystem von Clinique – Seife, Exfoliations-Gesichtswasser und „Dramatically Different Moisturizing Lotion“ sind allesamt noch auf dem Markt. Eine Spur jünger ist die heuer ihren 30. Geburtstag feiernde „Advanced Night Repair“-Formel von Estée Lauder. Die Verheißung, sich über Nacht schönzuschlafen, ist wohl zeitlos verlockend.

(c) beigestellt

1977 war ein gutes Jahr für die auch heute noch als besonders exzentrisch und kreativ anerkannten Modeschöpfer. Jean Paul Gaultier etwa machte sich nach Jahren als Assistent von Pierre Cardin und Jean Patou selbstständig und zeigte im Herbst 1976 seine erste Prêt-à-porter-Kollektion unter eigenem Namen, die just im Februar 1977 in die Boutiquen kam (oben links ein Bild vom allerersten Gaultier-Defilee, rechts von der letzten Couture-Kollektion). Auf der anderen Seite des Ärmelkanals posierte zu ungefähr derselben Zeit die ehemalige Volksschullehrerin Vivienne Westwood mit den Punks der ersten Stunde vor einer Londoner Telefonzelle. Schon seit 1971 betrieb die Westwood mit ihrem Lebensgefährten Malcolm McLaren einen Laden, der ständig seinen Namen wechselte – von „Let It Rock“ über „Sex“ zu „World’s End“. Als die von McLaren gemanagten Sex Pistols 1977 die Massen zum Toben brachten, schwamm auch die Westwood auf der Erfolgswelle.

(c) Reuters (JACKY NAEGELEN)