Richard Wagner

Sieben Dinge über Leben und Werk des Komponisten

Richard Wagner wird gehuldigt und verehrt wie kein anderer Komponist. Sieben Dinge über Leben und Werk des Komponisten, der vor genau 200 Jahren geboren wurde.

Richard Wagner lässt nicht gleichgültig. Er wird gehuldigt und verehrt, abgelehnt und verteufelt wie kein anderer Komponist. Sieben Dinge über Leben und Werk Richard Wagners.

(c) EPA (DANIEL KARMANN)

Von Kindesbeinen an zog Richard Wagner umher. Geboren wurde er in Leipzig, am 22. Mai 1813, als neuntes Kind von Carl Friedrich Wagner und Johanna Rosine Wagner. Sechs Monate nach seiner Geburt starb der Vater. Seine Mutter heiratete kein Jahr später den Schauspieler und Dichter Ludwig Geyer, die Familie übersiedelte nach Dresden. Auch der Stiefvater starb früh, 1821. Richard Wagner, manchmal als Richard Geyer geführt, wurde mehrfach "in Pflege" zu Verwandten gegeben. Er wohnte in Dresden, Leipzig, Eisleben. Seine musikalische Erweckung erlebte er als 16-Jähriger in Leipzig – in Beethovens "Fidelio". Auch als Erwachsener blieb er selten länger an einem Ort. Zwischenzeitlich seine Heimat: Berlin, Königsberg, Riga, London, Paris, Zürich, Bayern und auch Wien. Er starb, herzkrank, während der Arbeit am 13. Februar 1883 in Venedig. Zuvor war der doch sesshafter geworden, seine Pilgerstätte schuf der Universalkünstler selbst: Bayreuth.

(c) EPA (Matthias Hiekel)

Alle Ehen in Wagners Opern sind unglücklich, wahre Liebe gibt es nur in außerehelichen Beziehungen. Ganz so hielt er selbst es nicht. Als 23-jähriger heiratete er die Schauspielerin Minna Planer. Mehrfach trennte sich das Paar, es gab Affären, am Schluss lebte man getrennt. Eine jahrzehntelang dauernde "furchtbare Öde“, so Wagner. Glücklicher war Wagners zweite Ehe mit Franz Liszts Tochter Cosima, die mit Wagner die zwei Töchter Isolde und Eva bekam, ehe ihre Ehe zu dem Pianisten Hans von Bülow geschieden wurde. Ehelich geboren: Sohn Siegfried. Mit ihrer bedingungslosen Bewunderung war sie eine Idealfrau für den 24 Jahre älteren Wagner. Aus heutiger Sicht ist Wagners Frauenbild reaktionär, damals war seine Vorstellung der Frau als auch intellektuell essenzielle Partnerin fortschrittlich. Weniger progressiv: In seinen Opern werden dauernd Männer von Frauen erlöst, die sich ihnen dann unterwerfen. Mehr dazu: "Seligste Lust": Wagners wilder Frauenkosmos

"Pumpgenie" nannte ihn Thomas Mann, selbst Wagner-Experte, einmal. Seine vielen Reisen, das Leben im Exil hatten nicht nur persönlich und politische Gründe (1849 beteiligte er sich am Dresdner Maiaufstand und wurde nach dessen Niederschlagung steckbrieflich gesucht), auch finanzielle. Er lieh sich Geld, das er nicht zurückgeben konnte. Ein besonderer Mäzen erleichterte seine Lage: König Ludwig II., glühender und spendabler Verehrer Wagners, der 1864 18-jährig den Thron bestieg. 1865 verließ Wagner Bayern wieder. Wegen seiner Einmischung in die bayrische Politik und der angeblichen Verschwendungssucht Wagners und des Königs gab es heftiger Proteste der Bevölkerung und der Regierung. 1872 kehrte er zurück – nach Bayreuth. Mit Hilfe König Ludwigs II. errichtete er auch das Festspielhaus, das ob seiner speziellen Bauweise in amphitheatralischer Form und mit Holz-Bauteilen einen einzigartigen Klang hat.

(c) EPA (DAVID EBENER)

Wagner war in mehrfacher Hinsicht ein Pionier. In seiner Vorstellung des "Kunstwerks der Zukunft" gibt es keine geschlossenen Arien und Ensemble-Szenen mehr, sondern einen ununterbrochenen Erzählfluss. Minutenlang beschwört die Musik Schwebezustände. Personen und Gefühlen gab er musikalische Themen, die sich durch seine Werke zogen – er war somit auch ein Wegbereiter für Filmmusik. Und natürlich schuf er den sogenannten „"Tristan"“-Akkord. Der Akkord wird nicht aufgelöst und beschäftigt die Musikwissenschaft schon seit eineinhalb Jahrhunderten. Für die Zeitgenossen war er "unerhört" – ein völlig neues Klangerlebnis. Mehr dazu hier: Richard Wagner - Wir hören sowie auf YouTube Bild: Heikki Siukola als Tristan und Gabriele Schnaut als Isolde, Wiener Staatsoper

(c) APA/Bundestheater/Zeininger

Das Verhältnis von Wagner zu den Juden war komplex. Privat zählte er Juden zu seinen Gönnern, Freunden, Fans, auch Schützlingen (der Pianist Carl Tausig). Überstrahlt wird dies jedoch von dem antisemitischen Aufsatz "Das Judentum in der Musik", erschienen 1850 unter einem Pseudonym. Er hatte verheerende Wirkung auf die deutsche und europäische Politik und Kultur. Wagner wurde damit zum Vorreiter des modernen Antisemitismus und beeinflusste den Nationalsozialismus. Wie sehr? Darüber streitet die Wissenschaft. Das nationalsozialistische Regime unter Adolf Hitler vereinnahmte den Komponisten, Hitler bezeichnete Wagner als "größte Prophetengestalt, die das deutsche Volk besessen“ habe. Der Diktator war Dauergast in Bayreuth, Winifred, die Frau des Thronerben Siegfried hatte ihm die Türen geöffnet, er nahm selbst Einfluss auf das Bühnenbild. In Israel, wo es inzwischen auch Wagner-Gesellschaften gibt, werden die Werke des Komponisten bis heute nicht gespielt. Der jüngste Versuch, Wagner zur Aufführung zu bringen wurde im Vorjahr nach Protesten abgesagt. Eine interessante These entwickelte der der Komponist Tzvi Avni kürzlich in der Dokumentation "Wagner und die Juden", beim Versuch zu erklären, warum Juden - trotz seines offenen Antisemitismus - zu Wagners glühendsten Verehrern gehörten. "Lohengrin" sei eine klassische jüdische Phantasie, meint Avni. "Ich rette ein Land, ohne dass man meinen Namen oder meine Rasse kennt. Das ist die Phantasie des Außenseiters, der in den Mittelpunkt rückt, sie zog jeden jungen Juden in den Bann." Zur Arte-Dokumentation: "Wagner und die Juden" Foto: Villa Wahnfried

(c) EPA (David Ebener)

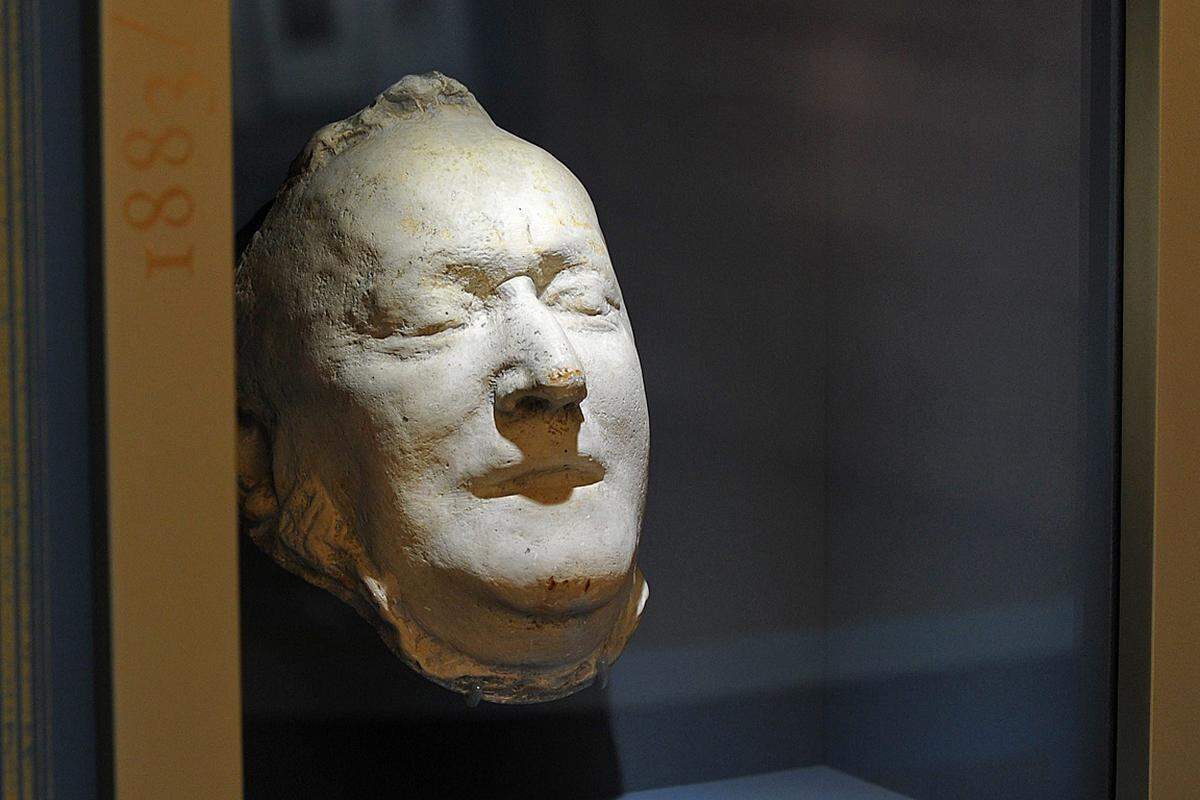

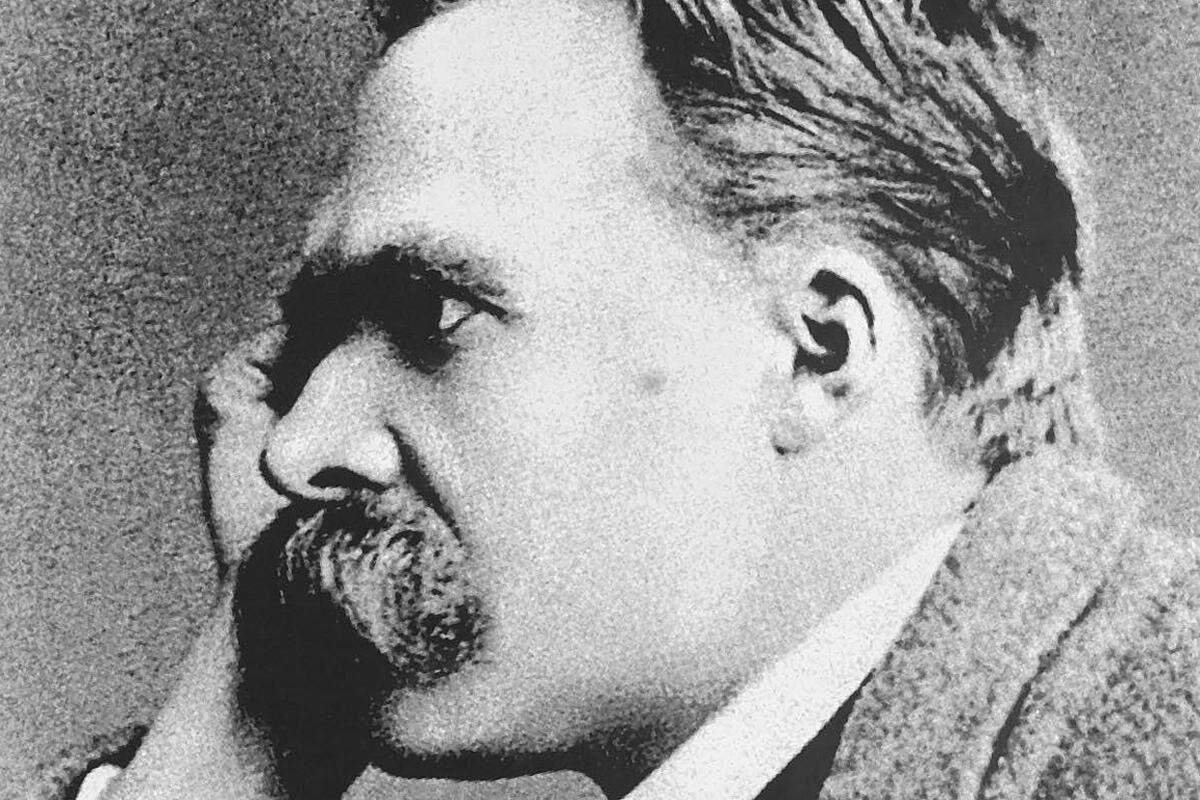

Der Philosoph war ein glühender Verehrer des Komponisten, zu Beginn. Das Verhältnis kühlte später ab, schlug gar in Verachtung um. In "Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik" feierte Nietzsche Wagner als Erneuerer der deutschen Kultur. In "Menschliches, Allzumenschliches" löste er sich von dem Komponisten. In seinem Pamphlet "Der Fall Wagner" rechnet Nietzsche endgültig mit Wagner und dem Wagner-Kult ab. Die Frage, was Wagner und seine Bewegung in den Vordergrund gebracht habe beantwortet der Philosoph so: "Vor allem die Anmaßung des Laien, des Kunstidioten. Das organisiert jetzt Vereine, das will seinen Geschmack durchsetzen, das möchte selbst in rebus musicis und musicantibus den Richter machen." Weiters: "Eine immer größere Gleichgültigkeit gegen jede strenge, vornehme, gewissenhafte Schulung im Dienste der Kunst; an ihre Stelle gerückt den Glauben an das Genie, auf Deutsch: den frechen Dilettantismus (die Formel dazu steht in den 'Meistersingern')." Den "Parsifal" nannte der Denker in "Nietzsche contra Wagner", der letzten Schrift vor seinem Zusammenbruch, ein "Attentat auf die Sinnlichkeit". Der "Parsifal" stand für ihn für Wagners Christianisierung, für seinen Kniefall vorm Kreuz.

(c) APA (DPA/Waltraud Grubitzsch)

In Bayreuth regiert der Wagner-Clan. Nach Richard und der streng werktreuen Cosima herrschte Sohn Siegfried, dann dessen Frau Winifred, Mutter seiner vier Kinder, am Grünen Hügel. Siegfried legte fest, dass die Festspiele dauerhaft in der Verantwortung der Familie liegen und dass nur die Werke seines Vaters gespielt werden sollen. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahmen Wieland und Wolfgang Wagner, Söhne von Winifred und Siegfried, die Gesamtleitung der Bayreuther Festspiele, die erstmals 1951 wieder stattfinden konnten. Nach Wielands Tod 1966 leitete Wolfgang alleine die Festspiele. 1999 verhinderte er die Bewerbung seiner Nichte Nike Wagner, einer Tochter Wielands, als Bayreuth-Intendantin. Stattdessen folgten ihm 2007 seine eigenen Töchter, die Halbschwestern Eva Wagner-Pasquier und Katharina Wagner nach. 2010 starb Wolfgang Wagner im Alter von 90 Jahren (im Bild). Nun wird die Familiengeschichte neu verfilmt – mit Iris Berben als Cosima Wagner. Zu erzählen gibt es viel. Wagners Tochter Eva etwa war Ehefrau des Rassentheoretikers Houston Stewart Chamberlain. Weniger bekannt: Siegfried Wagners älteste Tochter Friedelind war die Einzige aus dem Clan, die aus dem Dritten Reich emigriert ist.

(c) EPA (DAVID EBENER)