Fall Olah

"Österreichs gefährlichster Mann" stürzte über ein "Presse"-Interview

Vor 50 Jahren wurde SP-Innenminister Franz Olah ein ''Presse''-Interview zum Verhängnis. Seine eigene Partei demontierte ihn.

"Der bleiche Mann hinter dem mit Akten beladenen Schreibtisch ist nervös. Er nippt an einem Glas Milch, beugt sich vor, presst die schmalen Lippen zusammen und fingert an den Schriftstucken, die uberall herumliegen." Diese Worte, abgedruckt am 15. September 1964 in der "Presse", markieren den Beginn des Sturzes von Innenminister Franz Olah. Seinen Gegnern innerhalb der SPÖ lieferte das Interview einen willkommenen Anlass, um den - wie Leopold Figl einst sagte - "gefährlichste Mann Österreichs" zu demontieren.(kron)

(c) APA/Archiv Olah (Archiv Olah)

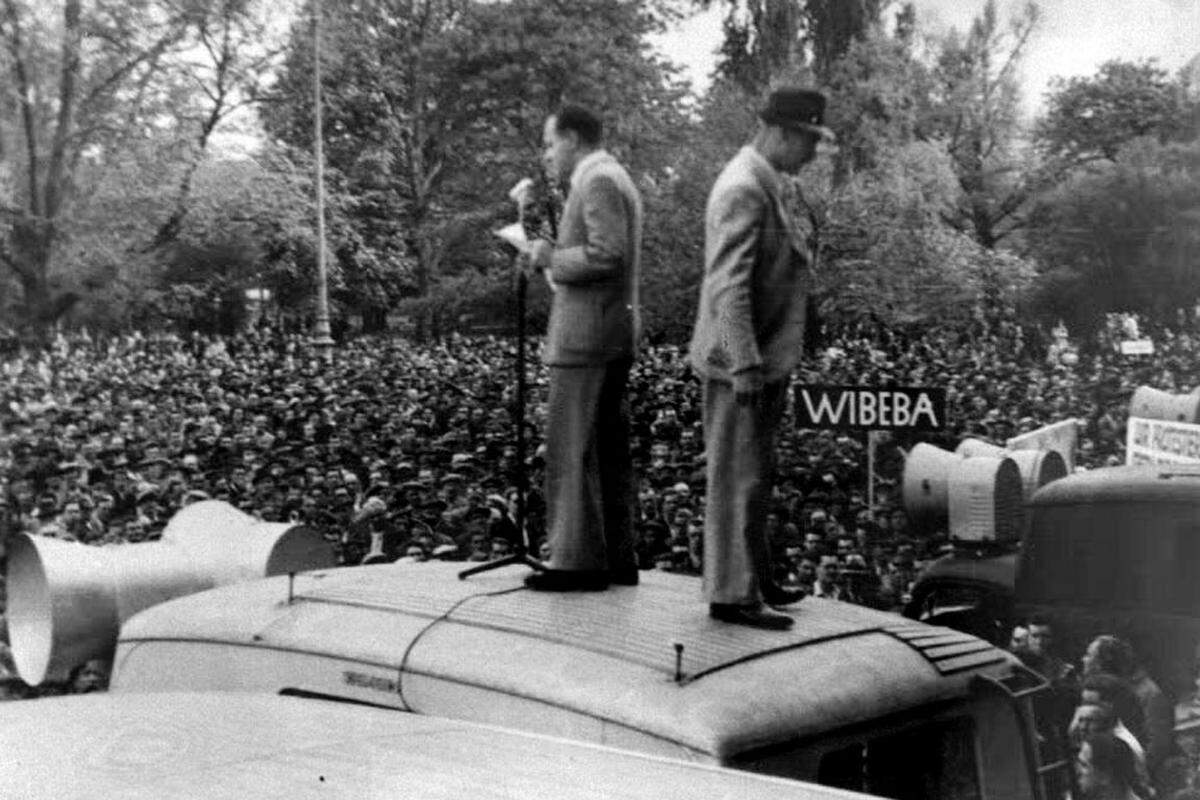

Der gelernte Klavierbauer Olah engagiert sich schon in jungen Jahren bei Gewerkschaft und Sozialdemokraten. Das Dollfuß-Regime sperrt ihn dreimal hinter Gitter. Gleich nach der Machtubernahme der Nationalsozialisten kommt Olah mit dem ersten "Prominententransport" ins KZ Dachau, bis 1945 bleibt er eingesperrt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs macht Olah eine steile Karriere in Gewerkschaft und SPÖ. Als Vorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz lässt er im September und Oktober 1950 einen Streik kommunistischer Arbeiter niederschlagen. Olah nennt die Demonstrationen den Beginn eines Putsch-Versuchs, Historiker streiten uber diese Beurteilung bis heute. (Bild: Olah bei einer Bauarbeiter-Kundgebung 1952)

(c) APA (Archiv Olah)

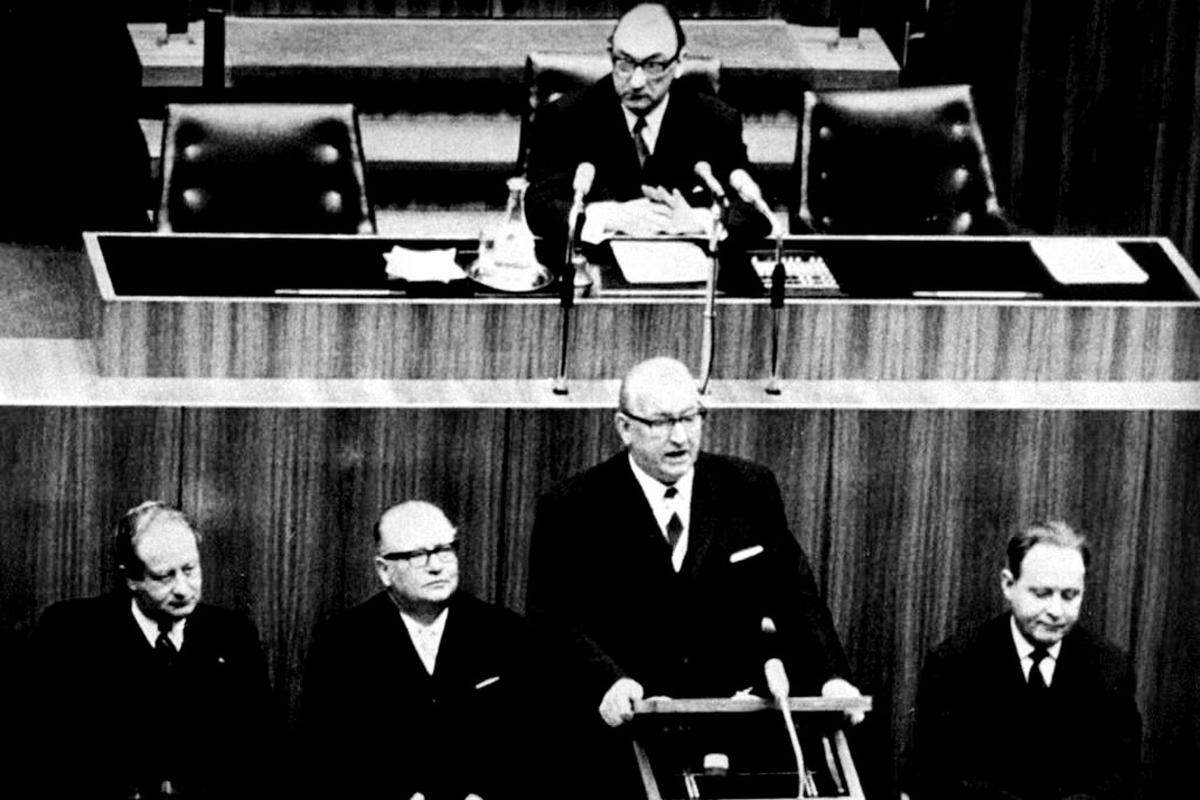

Ab 1949 sitzt er fur die SPÖ im Nationalrat, zehn Jahre später steigt er zum ÖGB-Präsidenten auf. 1963 macht ihn SP-Chef und Vizekanzler Bruno Pittermann zum Innenminister. Olah entfernt "schwarze" Beamte aus seinem Ressort und versucht auch innerhalb seiner Partei seine Macht auszubauen. Sein erbittertster Gegner ist Justizminister Christian Broda, gegen den auch die "Kronen Zeitung" trommelt.(Bild: Olah, ganz rechts, im März 1963 auf der Regierungsbank)

(c) APA/Archiv Olah (Archiv Olah)

Was damals noch nicht bekannt ist: Olah hat der Zeitung 1959 finanzielle Starthilfe geleistet, indem er Kredite zur Wiedergrundung der "Krone" mit einem Gewerkschafts-Sparbuch besicherte. Er habe die "Krone" nicht zu einer Parteizeitung machen wollen, rechtfertigt sich Olah Jahre später - sehr wohl aber habe er gehofft, dass eine unabhängige Zeitung entstehen wurde, die ihm "etwas sympathischer" gegenuber gestanden wäre. Die Starthilfe fur die "Krone" bleibt nicht Olahs einzige umstrittene Transaktion. 1962 lässt er der FPÖ eine Million Schilling an Gewerkschaftsgeld zukommen. Sein Plan: Die FPÖ soll zu einer Option werden, um aus der Koalition mit der ÖVP auszubrechen. Die Geldflusse kommen nach und nach ans Licht, als die Kontrollkommission des ÖGB im Fruhjahr 1963 eine Untersuchung uber die Finanzgebarung des Gewerkschaftsbundes einleitet.

(c) FABRY Clemens

Als Anlass, Olah loszuwerden, nutzt die Partei dann aber ein Interview. Olah spricht mit "Presse"-Redakteur Georg Nowotny uber seine Widersacher in der SPÖ und nennt namentlich "Broda und vielleicht Holaubek" (Wiener Polizeipräsident, Anm.). Mahnung wegen "Mitarbeit an nichtsozialistischen Presseerzeugnissen", lautet das Urteil des Partei-Schiedsgerichts wenige Tage nach dem Interview. Die Parteifuhrung beruft Olah als Innenminister ab. In Wien gehen Arbeiter aus Protest auf die Straße, schwenken Spruchbänder mit der Aufschrift "Wir wollen Olah". (Bild: Olah spricht mit Demonstranten vor der SPÖ-Zentrale)

(c) APA( J. Schr Pfer)

Am 3. November beschließt die SPÖ den Parteiausschluss, diesmal mit Verweis auf "statutenwidrige, eigenmächtige finanzielle Handlungen". Ganz aus der Politik lässt sich Olah aber nicht vertreiben, er saß fortan als "wilder Abgeordneter im Nationalrat. Im Herbst 1965 grundet er die Demokratische Fortschrittliche Partei (DFP), die ein Jahr später ausgerechnet mithilft, eine ÖVP-Alleinregierung zu ermöglichen. Denn mit 3,28 Prozent erreicht die DFP zwar kein Mandat, nimmt den Sozialdemokraten aber entscheidende Stimmen weg.

(c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Die Verfolgung durch die Justiz sieht Olah als Folge einer Parteiintrige. Am 28. März 1969 verurteilt ihn das Straflandesgericht Wien zu einem Jahr schweren Kerkers. Nach Bestätigung des Urteils durch den Obersten Gerichtshof tritt er die Haftstrafe im Oktober 1970 an, acht Monaten später ist er wieder frei.

(c) Clemens Fabry

In seinen späten Lebensjahren söhnt sich Olah mit der Partei aus. Eine von Helmut Zilk 1995 gestartete Initiative, ihn wieder in die Partei aufzunehmen, lehnt er aber ab. 2005 verleiht ihm Bundespräsident Heinz Fischer auf Vorschlag der schwarz-blauen Regierung das Große Goldene Ehrenzeichen mit Stern fur Verdienste um die Republik. Am 4. September 2009 stirbt Olah im Alter von 99 Jahren.

(c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)