Peichls Liste

Zwölf Architekten, die glücklich machen

Wer sind die besten? Wer sind jene, die die Welt gestalterisch interessanter, schöner machen? Gustav Peichl hat die zwölf für ihn relevantesten Architekten der Gegenwart ausgewählt – und bei ihnen persönlich nachgefragt, was gute Architektur für sie ausmacht.

»Gute Architektur hat einen Sinn für Fantasie, der Bezug auf den menschlichen Maßstab nimmt.«

(c) REUTERS (Dario Pignatelli)

RICHARD MEIER Der Pritzker-Preisträger baut sich seine Welt gern in Weiß. Und in Nuancen davon. „Sympathische Paläste“ nennt Peichl viele seiner Entwürfe. Dazu gehören auch spirituelle Orte, wie die Chiesa del Giubileo in Rom etwa, in der Meiers Philosophie von Licht und Zurückhaltung Gestalt annahm. „Formal beispielhafte Architektur hat er geschaffen“, so Peichl.

(c) UIG via Getty Images (View Pictures)

»Mir gefällt die Weite, die Transparenz. Architektur, dieklar, offen und hell ist.«

(c) REUTERS (Felix Ausin Ordonez)

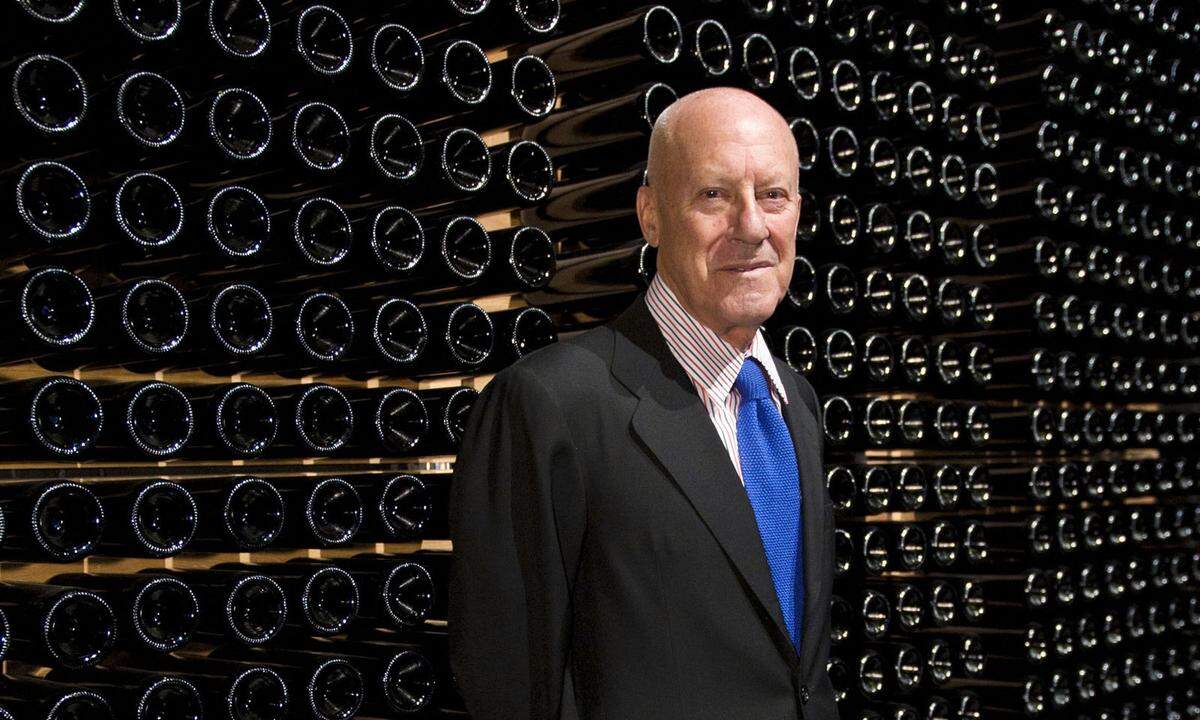

NORMAN FOSTER Nachhaltigkeit hat er groß in sein Selbstverständnis eingeschrieben. Selbst wenn das bedeutet: „groß“ in Form von Flughäfen. Oder „hoch“ in Form von Wolkenkratzern, die an Gurken erinnern. Wie The Gherkin in London etwa. Ein konsequenter Vertreter seiner Entwurfsphilosophie, der seit Jahrzehnten für qualitätsvolle Architektur brennt.

(c) PA Images via Getty Images (Anthony Devlin - PA Images)

»Einfachheit ist der ein-zige Stil, den ich in der Archi-tektur akzeptieren kann.«

(c) HERBERT NEUBAUER / APA / picture (HERBERT NEUBAUER)

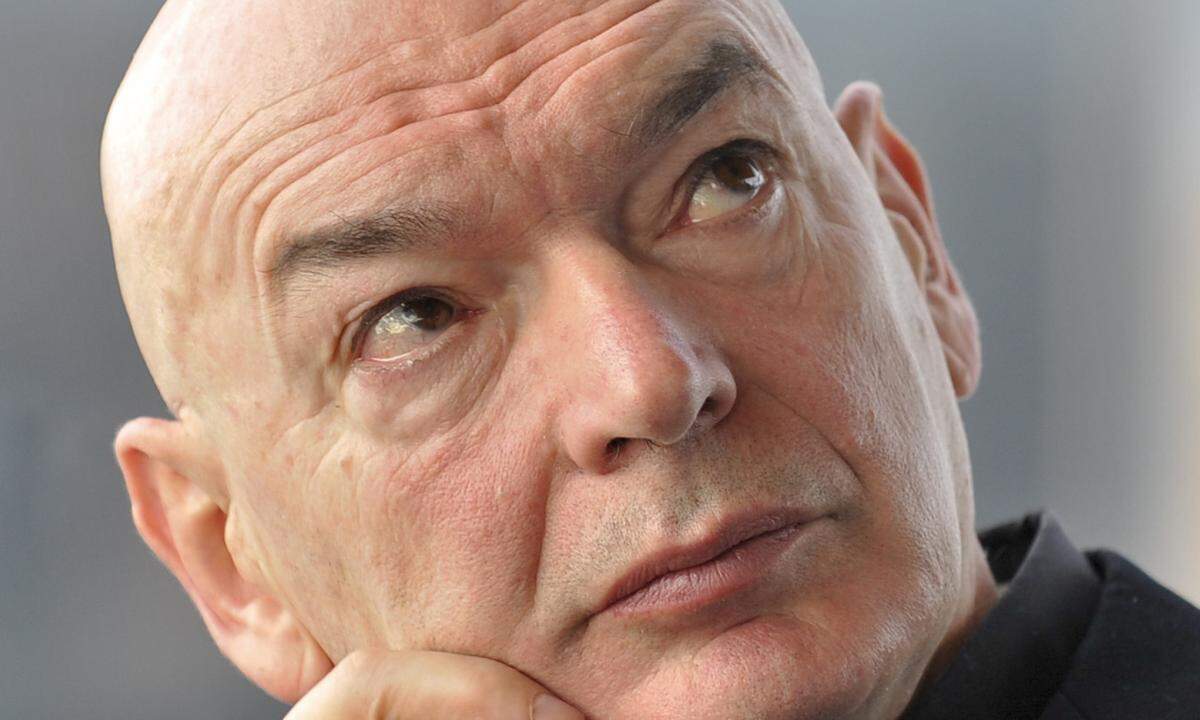

JEAN NOUVEL „Er ist der Meinung, dass Architektur auch künstlerisch sein muss“, so Peichl. Der Pritzker-Preisträger zeichne sich aus durch „seinen Einsatz für niveauvolle und qualitätsvolle Architektur und das Bemühen um Originalität“. Wie auch im Projekt des Sofitel in der Praterstraße 1 in Wien, das landläufig „Jean-Nouvel-Tower“ genannt wird.

(c) Hauke Dressler / Lookphotos / pi (Hauke Dressler)

»GroßartigeOrte entstehen, wenn man an die Zukunft glaubt unddie Vergangenheit kennt.«

(c) REUTERS (Thomas Peter)

DANIEL LIBESKIND Ein raffinierter Meister der Architektursemantik. Geschuldet seiner „Intelligenz und Eigenständigkeit“, wie Peichl meint. Seine expressiven Formen wirken als städtebauliche Akupunktur. Und als Beispiel dafür, dass der Architekt sein Werk als Kunst im öffentlichen Raum versteht. Wie auch die spitzen Winkel des Jüdischen Museums in Berlin.

(c) Dieter E. Hoppe / akg-images / p (Dieter E. Hoppe)

»Architektur sollte inklusiv sein, als Einladung teilzuhaben an Gefühlen, die Gebäude auslösen können.«

(c) REUTERS (Benoit Tessier)

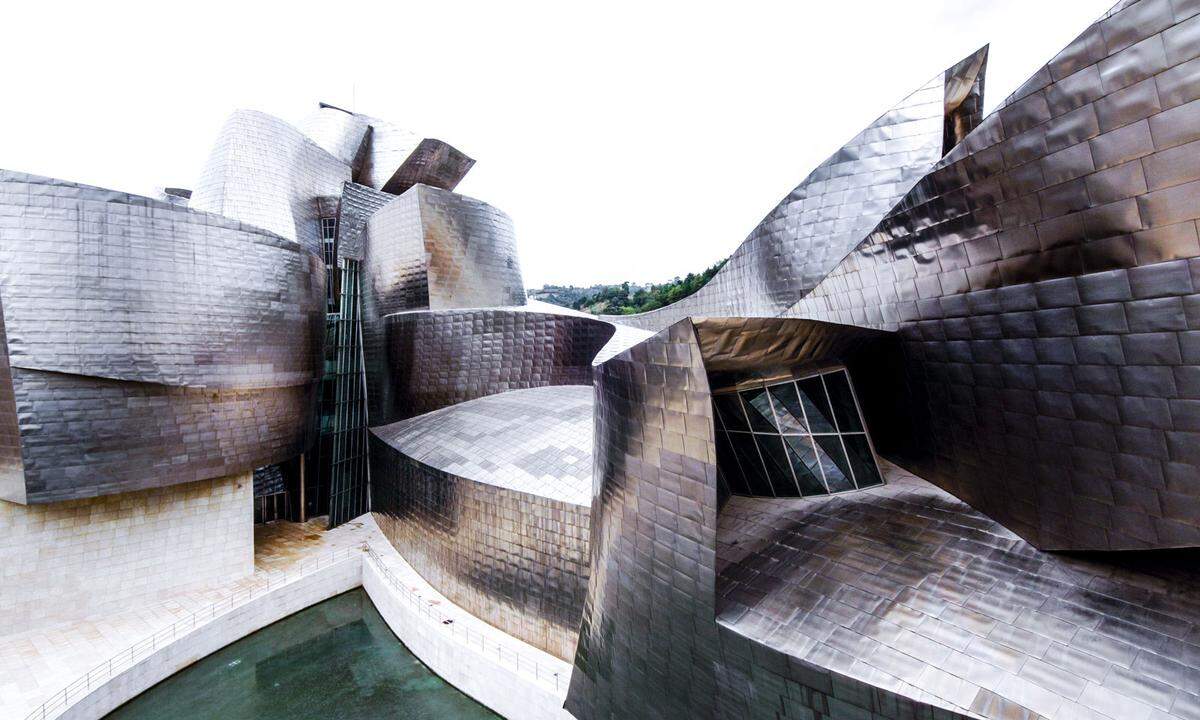

FRANK GEHRY „Einen eigenständigen Vertreter der Postmoderne“ nennt ihn Peichl. Das Guggenheim-Museum wurde zur Ikone der zeichenhaften Architektur und zum Demonstrationsobjekt, wie viel Anziehungskraft Kulturbauten durch Architektur entwickeln können, und zwar auf die Welt, in der dekonstruktivistische Entwürfe kollektiv beklatscht wurden.

(c) Karl Thomas / Westend61 / pictur (Karl Thomas)

»Gäbe es ein Wesen guter Architektur, wäre es mit Schönheit und Hässlichkeit ausgestattet . . . mit erotisierender Ambivalenz.«

(c) Reuters (Luke MacGregor)

HERZOG & DE MEURON Die Pritzker-Preisträger Jacques Herzog und Pierre de Meuron formen das Büro Herzog & de Meuron mit Hauptsitz in Basel. Von dort bereichern die Architekten die Welt mit teils spektakulären Entwürfen. Zuletzt vor allem in Hamburg, wo die Elbphilharmonie viele Jahre einige Menschen skeptisch gemacht hat und am Ende doch alle glücklich.

(c) REUTERS (Fabian Bimmer)

»Zur Architektur können Gebäude nur werden, wenn der Architekt eine Metaebene erreicht.«

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

WOLF D. PRIX „Fantasiereich, sehr intelligent und sehr humorvoll.“ Oder: „Ein Weltmeister der Sinnlichkeit.“ Solche Attribute hat Gustav Peichl für den österreichischen Architekten übrig. Mit seinem Büro Coop Himmelb(l)au hinterlässt er seit Jahrzehnten bedeutsame architektonische Zeichen in aller Welt. Wie auch in Lyon: in Form des Musée des Confluences.

(c) REUTERS (Robert Pratta)

»Gute Architektur artikuliert intelligent Substanzielles. Sie handelt von der Schönheit des Räumlichen.«

(c) REUTERS (Hannibal Hanschke)

DAVID CHIPPERFIELD Er setzt Zeichen, aber leise. „Seine Korrektheit und eine Intelligenz“ schätzt Gustav Peichl sehr. Monumental können seine Bauten zwar geraten, laut eher nicht. Sein Credo ist die Reduktion. Wie auch beim Entwurf des Literaturmuseums der Moderne in Marbach. Auch dort hat er wie sonst der Materialität besonderes Augenmerk geschenkt.

(c) Kratzenberg / laif / picturedesk (Kratzenberg)

»Architektur ist eine Kunst. Wie die Musik. Statt Klängen verwendet sie Licht, um Materie zu transformieren.«

(c) REUTERS (Eloy Alonso)

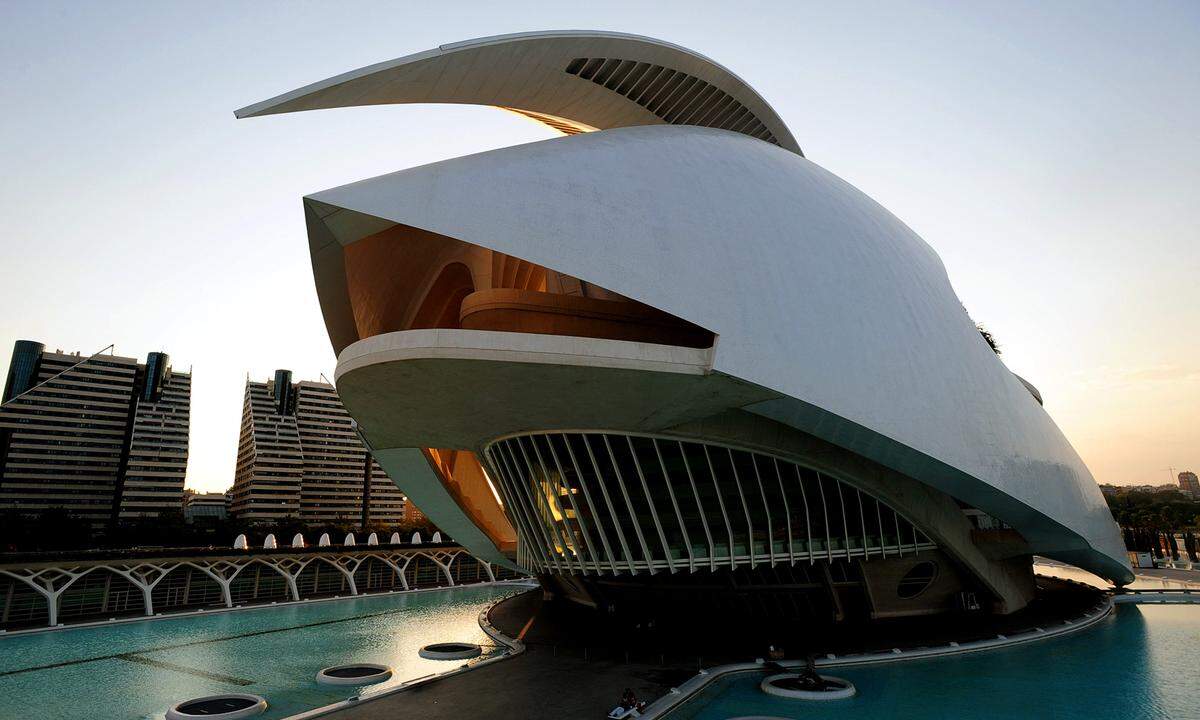

SANTIAGO CALATRAVA Der spanische Architekt, der in Zürich lebt und arbeitet, setzt auf Ausdrucksstärke, „erzeugt durch die Harmonie der Formen“. Wie auch in seinem selbstbewussten Entwurf für das Opern- und Kulturhaus in Valencia. „Ich schätze ihn über alle Maßen“, sagt Peichl, „auch wegen seines konstruktiven Zugangs. Denn auch davon lebt Architektur.“

(c) PA Images via Getty Images (Rui Vieira - PA Images)

»Mir gefällt die Vorstellung, mit einem Haus zum atmosphärischen Reichtum eines Ortes beizutragen.«

(c) REUTERS (Miro Kuzmanovic)

PETER ZUMTHOR „Ein bescheidener Architekt, der seine Formen so einsetzt, dass sie funktionell sind und eine eigene Handschrift tragen“, urteilt Gustav Peichl. Ein sorgsamer Bezug zur Umgebung zeichne seine Bauten aus, genauso wie eine besondere Sinnlichkeit. Wie auch bei der Therme Vals in der Schweiz, in der Wasser und Architektur atmosphärisch verschmelzen.

(c) Berthold Steinhilber / laif / pi (Berthold Steinhilber)

»Es ist das Medium des Lichts, das Architektur erst zum Leben erwecken kann.«

(c) Stringer

TADAO ANDō „Die Kirche des Lichts“, unweit von Osaka in Japan, zeigt eindrucksvoll, wie der Pritzker-Preisträger und Architekturautodidakt, den manche „Meister des Minimalismus“ nennen, mit Licht verfährt. „Genial ist auch sein Umgang mit Formen“, sagt Gustav Peichl. Und beispielgebend sei, wie Andō Funktionen in ganz einfache Geometrien übersetze.

(c) The Asahi Shimbun via Getty Imag (The Asahi Shimbun)

»Architekten müssen träumen. Sie müssen Entdecker, Erforscher und Abenteurer sein.«

(c) REUTERS (Benoit Tessier)

Renzo Piano Sein kleinster Entwurf misst kaum mehr als vier Meter – ein Mikrohaus für Vitra. Sein höchster dagegen ragt 310 Meter in den Londoner Himmel: „The Shard“. Piano beherrscht den Maßstabssprung wie auch das Einfühlen in kulturelle Kontexte, in denen der Pritzker-Preisträger, der Büros in Genua und Paris betreibt, seine zeitlosen Ansätze verewigt hat.

(c) Getty Images (Greg Fonne)