Christine Nöstlinger

Ihre besten Bücher

Mehr als 100 Bücher veröffentlichte die Astrid-Lindgren-Preisträgerin. Die "Presse"-Redaktion empfiehlt Christine Nöstlingers beste Werke.

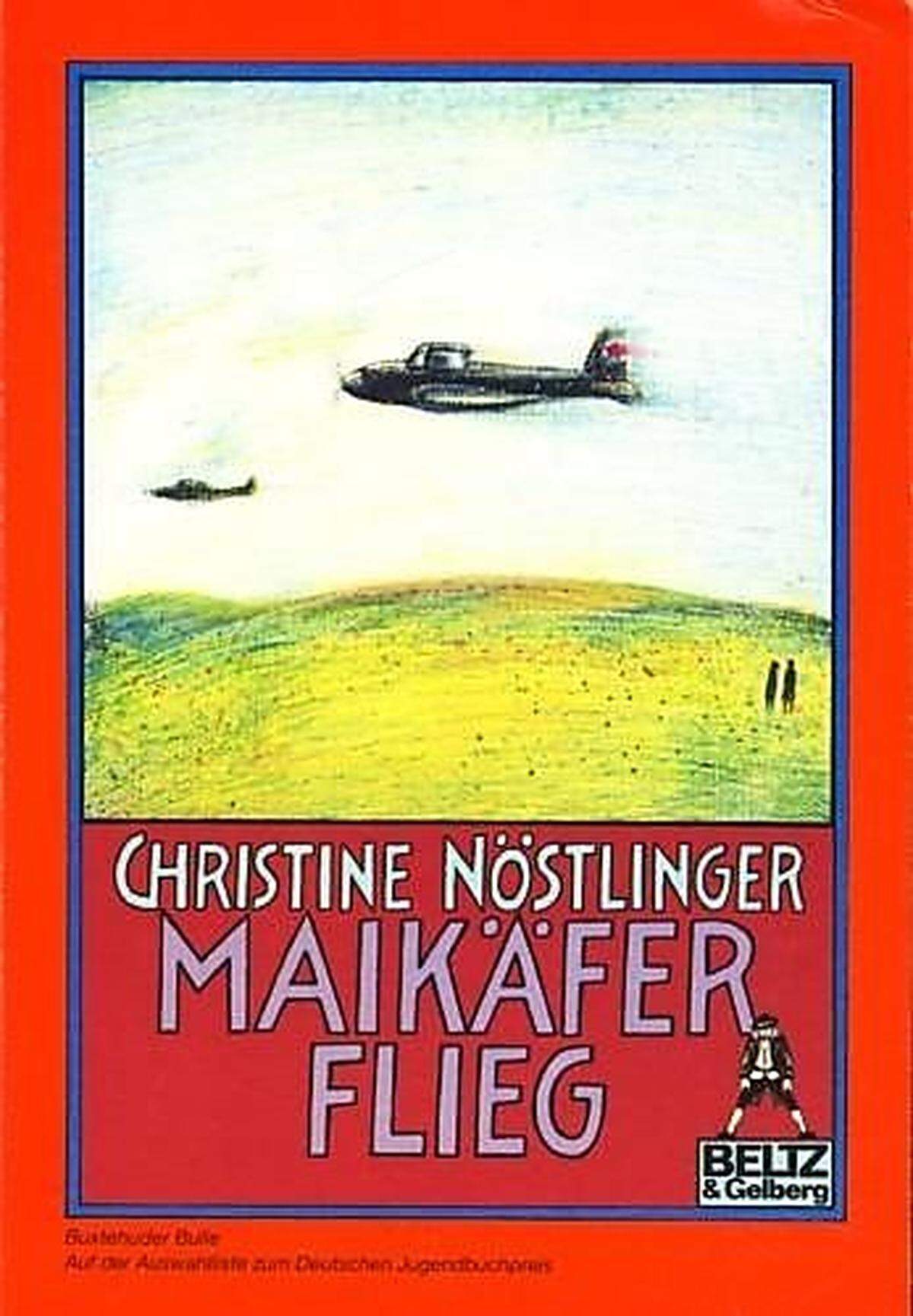

„Ich schaute zum Himmel. Der Himmel war vergissmeinnichtblau. Und dann sah ich die Flieger.“ Christine Nöstlinger erzählt in „Maikäfer flieg“, ihrem erstmals 1973 erschienenen, heuer verfilmten Roman, ein Stück ihrer eigenen Geschichte und auch viel von sich selbst. Eine Achtjährige blickt auf die Zerstörung ihrer kleinen Welt. Die taube Großmutter kocht im Bombenhagel seelenruhig Kartoffeln, der Vater hat zerschossene Beine, die Mutter ist jeden Tag stundenlang unterwegs, um einige wenige Lebensmittel aufzutreiben. Und doch hat die Familie Glück, eine Nationalsozialistin quartiert sie zum Aufpassen in ihrer Villa in Neuwaldegg ein. Dann kommen die in Panik erwarteten Russen. Zwischen offener Traumatisierung – die Ich-Erzählerin soll Vaters Uniform zur Verbrennung heranschleppen und sieht plötzlich das ganze Zimmer wie in einem umgedrehten Fernrohr, winzig klein – und dieser für Kinder typischen Mischung aus Gruseln, Grauen und Faszination schreibt ein Mädchen einfach auf, was es sieht. Der Stil ist lakonisch, als ginge es um einen Aufsatz über „das schönste Ferienerlebnis“. Dieses Nöstlinger-Buch ist ein Meisterwerk, erschienen zu einer Zeit, als vieles aus der Kriegszeit verdrängt wurde, und daher nicht nur ein fantastisches, sondern auch ein mutiges Buch. Gelesen von Barbara Petsch

Belz & Gelberg Verlag

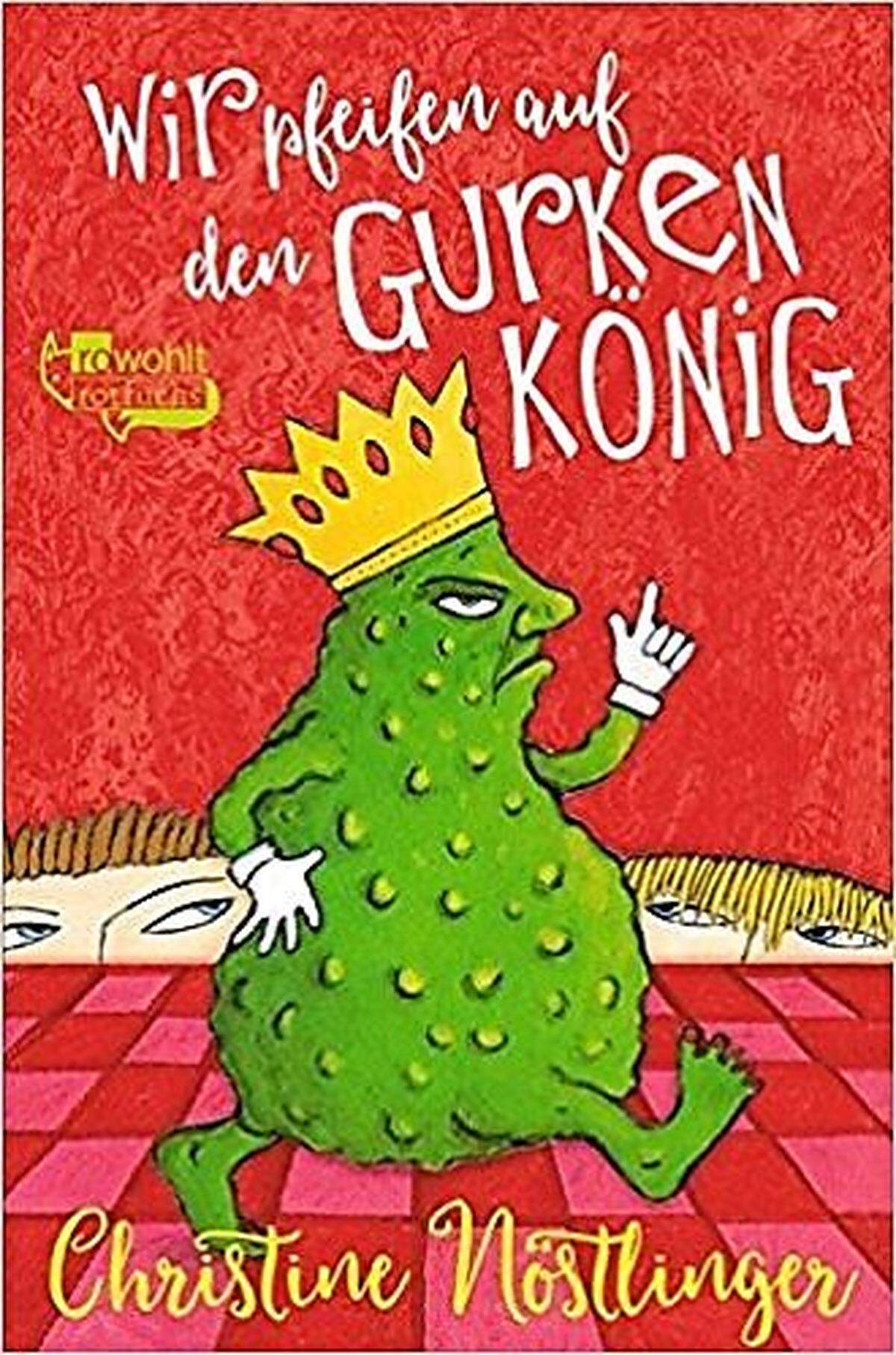

Der Haussegen bei den Hogelmanns hängt schief. Nicht, weil der Wolfgang einen Mathefünfer mit sich herumschleppt, von dem er sich nicht zu berichten traut, nicht, weil die Martina einen Freund hat, dessen Haare dem Papa zu lang sind. Sondern weil sich der Kumi-Ori-König, ein Geschöpf zwischen Gurke und Kürbis und ein richtig arroganter Ungustl, bei ihnen eingerichtet hat. Seine Kumi-Ori-Untertanen, erdäpfelähnliche Kreaturen, die unten im feuchten Keller wohnen, haben ihn vertrieben, jetzt lebt er seine monarchischen Machtansprüche eben bei der Familie Hogelmann aus – wo sein autoritäres Benehmen nicht nur auf Begeisterung stößt. Die Frage eines Kindes nach dem Unterschied zwischen Revolution und Putsch hat Nöstlinger zum „Gurkenkönig“ inspiriert. Aus der Kinderperspektive erzählt sie die fantasiereiche und gnadenlos ehrliche Geschichte einer Familie, deren – stille oder offen ausgetragene – Konflikte durch die Intrigen des „Gurkingers“ auf die Spitze getrieben werden. Es geht um kindliche Ängste, ums Auflehnen gegen unsinnige Regeln, um geschwisterlichen Zusammenhalt und darum, wie politische Fragen eine Familie spalten können – wohl auch deshalb ist das Buch noch heute nicht nur eine anregende, sondern auch eine überaus aktuelle Lektüre. Gelesen von Katrin Nussmayr

Rowohlt Verlag

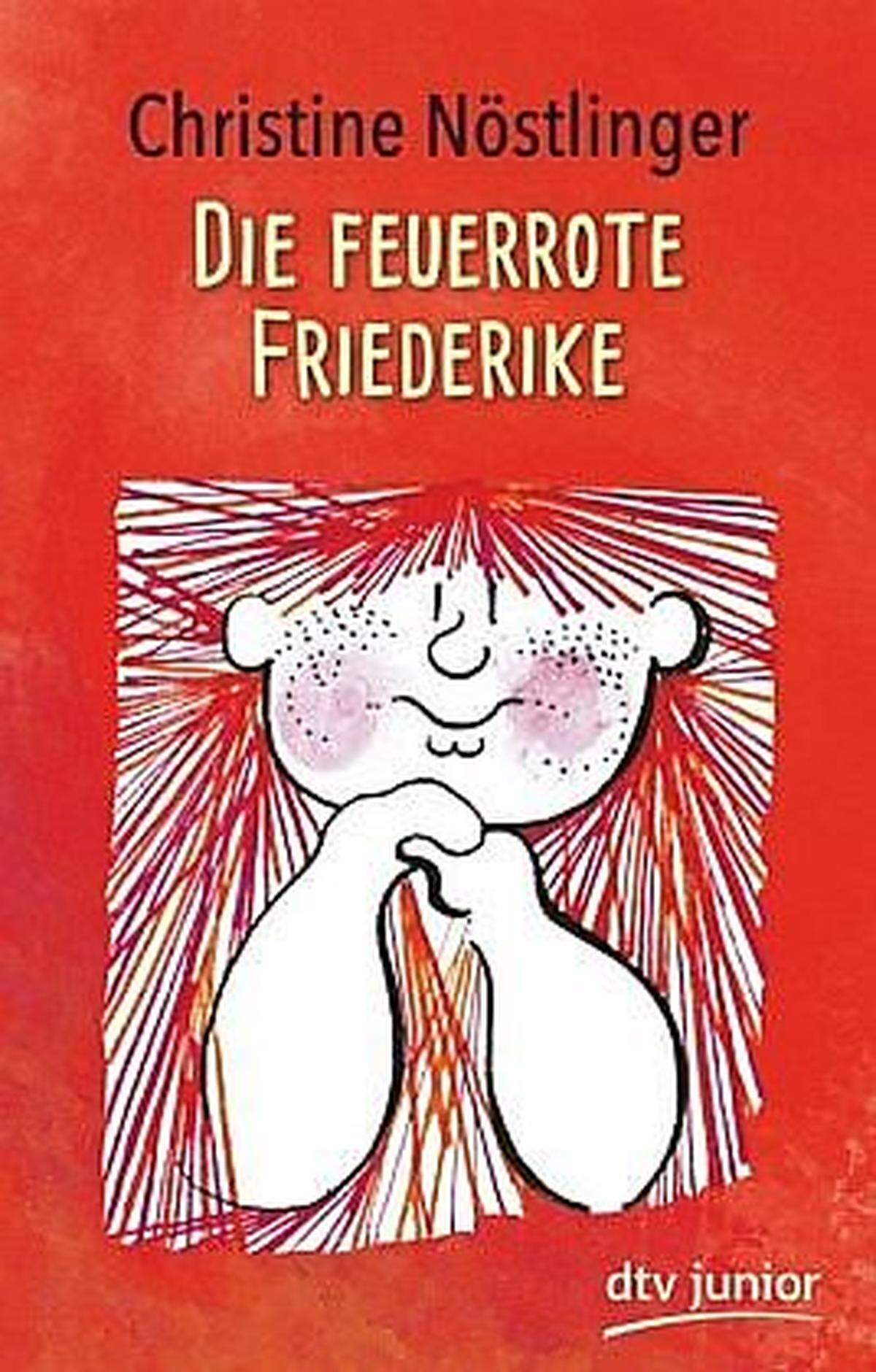

Das muss man sich einmal vorstellen: ein kleines dickes Mädchen mit Haaren, deren Farbe von Karotte über Paradeiser bis zu Rotwein reicht, die noch dazu glühen und fliegen können! Und damit fliegt das Mädchen in ein fernes Land, und es nimmt einen Kater mit, der sprechen kann (nur wenn Besuch da ist, hält er sich zurück), und einen farbenblinden Briefträger, der so tut, als könnte er eh Farben sehen. Vom Anderssein, von Ausgrenzung und auch von einer sehr politisch gefärbten Utopie erzählt Christine Nöstlinger in ihrem allerersten Buch „Die feuerrote Friederike“ (erschienen 1970), das sofort ein Erfolg wurde: In dem geheimnisvollen Land arbeitet jeder so viel, wie er möchte, alles wird geteilt, es gibt schöne Schulen, und kein Kind wird ausgelacht. Die bittere Wahrheit wird mitgeliefert: Ein perfektes Land gibt es nicht, jedenfalls nicht für Menschen mit gewöhnlichen, flugunfähigen Haaren. Die Geschichte stand dabei gar nicht am Anfang von Nöstlingers Karriere als Kinderbuchautorin: Die ausgebildete Grafikerin hatte Friederike erst gezeichnet und die Erzählung später um die Bilder herum gebaut. Die große öffentliche Anerkennung (die dem Text galt, weniger den Illustrationen) ermutigte sie, weiter zu schreiben. Welch Glück! Gelesen von Katrin Nussmayr

dtv Verlag

Sackbauer – Sackmeier: Auch wenn mir der Gleichklang damals nicht auffiel, fühlbar war er schon. Denn sowie mit Edmund Sackbauer der Gemeindebaualltag ins Fernsehen einzog, holte Gretchen Sackmeier den – wenn auch sehr bürgerlichen – kindlichen Scheidungsalltag ins Kinderbuchregal. Zwei Tabus landeten im Wohnzimmer. Was heute no-na ist, war in den Achtzigern noch aha, nämlich die Erkenntnis, dass man nicht der/die Einzige ist, deren/dessen Eltern sich trennen. Die Gretchen-Trilogie, vor allem der erste Band, zeichnete ein realistisch-konkretes Bild einer nicht antiseptischen Kindheit: ängstliche Abendessenidyllen, überforderte Erwachsene, Kinder, die sich bemühen, die Ehe ihrer Eltern zu therapieren, mit ihrer Altklugheit aber bisweilen scheitern und nebenbei mit dem zu kämpfen haben, was sonst so zum Beginn der Teenagerzeit dazugehört: erste Sexualität oder Babyspeckrollen etwa. Das pädagogisch Wertvolle bei Nöstlinger, die nie pädagogisch wertvoll sein wollte, ist, dass ihre Dramen dabei nie Tragödien werden. Das liegt einerseits am geerdeten Humor, andererseits daran, dass – ganz wie im Sackbauer‘schen Gemeindebau – die Realität in verträglichen Dosen verabreicht wird. Genug, um den Kitsch zu vertreiben, aber nie so viel, dass das Unschuldige verloren geht. So kommt das Scheidungsbuch vorerst ganz ohne Sackmeier-Scheidung aus. Manchmal ist auch die Nöstlinger sehr Österreich. Gelesen von Ulrike Weiser

Oetinger Verlag

Zunächst war ich fast ein wenig enttäuscht, als ich das erste Mal die Bücher über die lulatschlange Mini in die Hand nahm. Sympathisch waren die Geschichten, ja. Witzig auch. Und diese Mini: der könnte man jederzeit in einem Wiener Beserlpark begegnen. Doch ich hatte die Nöstlinger schärfer in Erinnerung: als Verfasserin von „Der Spatz in der Hand und die Taube auf dem Dach“, in dem sich ein Mädchen immer wieder aufs Klo verzog, weil das der einzige Ort war, wo es seine Ruhe hatte. Oder als Autorin von „Rosa Riedl Schutzgespenst“ in dem ein Geist erzählt, wie das war: als man die Juden gezwungen hatte, mit dem Zahnbürstl die Straße zu putzen. Aber ich war voreilig: Wer nämlich die wahre Kunst der Mini-Bücher (und auch der Bücher vom Franz!) verstehen möchte, muss sie einem Kind in die Hand drücken, das eben erst flüssig zu lesen gelernt hat. Da ist jeder Satz so gebaut, dass er rasch erfasst werden kann, da findet man kein Wort, über das ein Volksschüler stolpern würde, die Länge ist optimal, die Geschichten sind aus ihrer Lebenswelt gegriffen. Und vor allem: Es gibt Nachschub! Deshalb der Rat an alle Eltern: Lest die Geschichten von Mini und Franz nicht vor. Kauft keine Hörbücher. Wartet ab, und lasst die Kinder ihre Nöstlinger selber entdecken. „Der Spatz in der Hand“ und „Rosa Riedl Schutzgespenst“ kommen dann später..? Gelesen von Bettina Steiner

Dachs Verlag