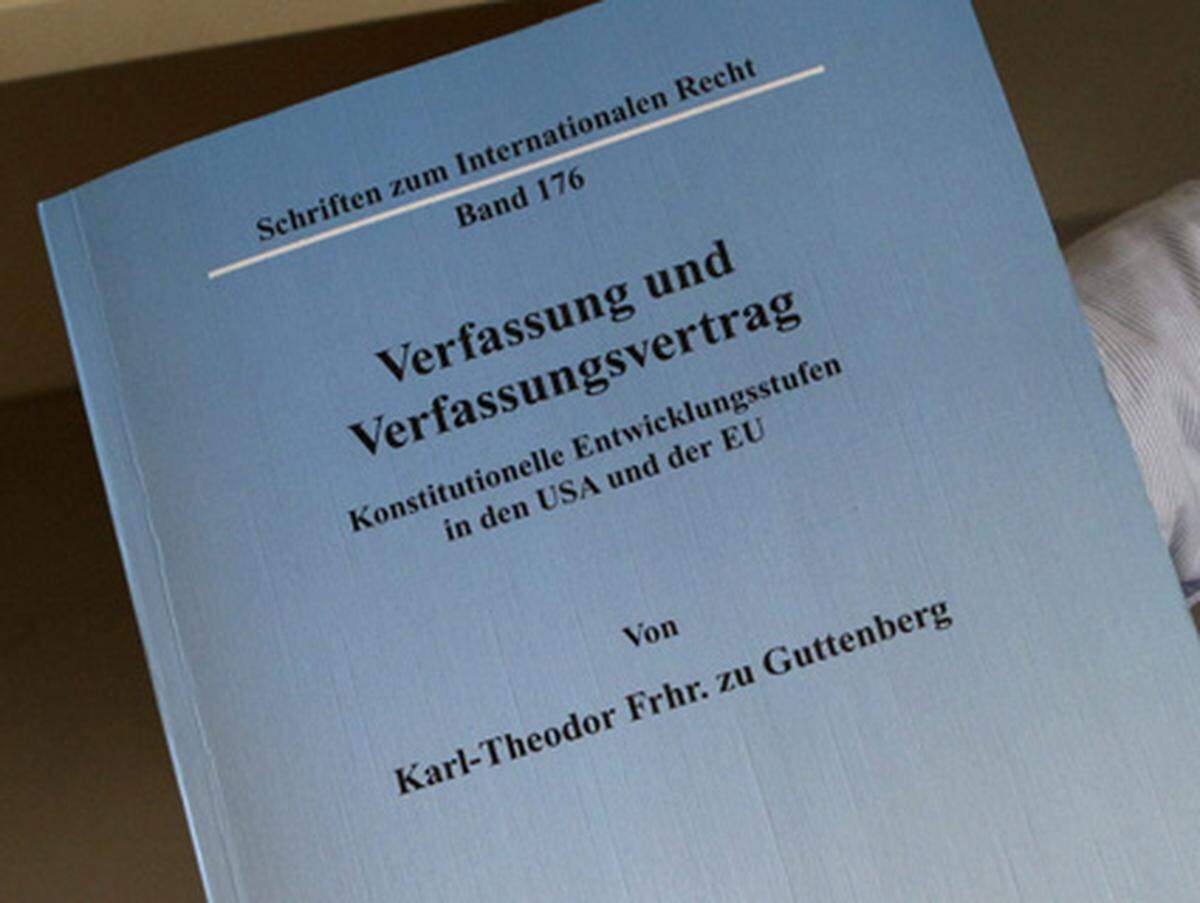

Plagiat und Original

Wo Guttenberg abgekupfert hat

Auszüge aus Zeitungsartikeln, aus Heften zur politischen Bildung, aus Reden von Parteifreunden: In der Dissertation des deutschen Verteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg finden sich massig Textpassagen, die nicht von ihm stammen - ohne, dass diese gekennzeichnet sind.

Auszüge aus Zeitungsartikeln, aus Heften zur politischen Bildung, aus Reden von Parteifreunden: In der Dissertation des deutschen Verteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg finden sich massig Textpassagen, die nicht von ihm stammen - ohne, dass diese gekennzeichnet sind. Eine Auswahl.

(c) Dpa/Rainer Jensen (Rainer Jensen)

Guttenberg, Seite 15 „E pluribus unum“, „Aus vielem eines“ - so lautete das Motto, unter dem vor über 215 Jahren die amerikanischen Staaten zur Union zusammenfanden. Ein Motto, das programmatisch zu verstehen ist. Das Land, das wie kein anderes den Pluralismus auf seine Fahnen geschrieben hat, eröffnet erst auf dieser einheitlichen, gemeinsamen Basis den Spielraum für die Entfaltung von Vielheit. Sich zu einer Nation zu vereinigen, die ursprünglich autonome Vielfalt gegen einen von der Zentralregierung gewährten Pluralismus einzutauschen bedeutete indes Verzicht; die bisher unter losem Konföderationsdach weitgehend selbständigen Einzelstaaten mussten um des Gemeinsamen willen den Anspruch auf das Eigene zurückschrauben und Souveränitätsrechte abgeben. Original “E pluribus unum", "Aus vielem eines" - so lautete das Motto, unter dem vor rund 200 Jahren die amerikanischen Staaten zur Union zusammenfanden, und dieses Motto ist programmatisch zu verstehen. Das Land, das wie kein anderes den Pluralismus auf seine Fahnen geschrieben hat, eröffnet erst auf dieser einheitlichen, gemeinsamen Basis den Spielraum für die Entfaltung von Vielheit. Sich zu einer Nation zu vereinigen, die ursprüngliche autonome Vielfalt gegen einen von einer Zentralregierung gewährten Pluralismus einzutauschen bedeutete natürlich Verzicht; die bisher unter losem Konföderationsdach weitgehend selbständigen Einzelstaaten mußten um des Gemeinsamen willen den Anspruch auf das Eigene zurückschrauben und Souveränitätsrechte abgeben. Dr. Barbara Zehnpfennig, “Das Experiment einer großräumigen Republik”, FAZ, 27. November 1997. Dokumentiert von Stefan Weber.

(c) REUTERS (FABRIZIO BENSCH)

Guttenberg, Seite 169 Die Verfassung ist ein klassisches Mittel, die Macht des Staates zu begrenzen. Sie kann aber auch dazu missbraucht werden, die Machtfülle, die staatliche Institutionen angesammelt haben, ex post zu legitimieren und weiter auszubauen. Original Die Verfassung ist ein klassisches Mittel, die Macht des Staates zu begrenzen. Aber sie kann auch dazu mißbraucht werden, Macht, die staatlliche Institutionen an sich gerissen haben, im nachhinein zu legitimieren und weiter auszubauen. Vaubel, Europa droht eine Regulierungsspirale, in: FAZ v. 10. Juli 2003. Dokumentiert von Andreas Fischer-Lescano, Kritische Justiz 1/2011, 112-119, Nomos Verlag, Februar 2011

(c) REUTERS (FABRIZIO BENSCH)

Guttenberg, Seite 198 J.F. Kennedys Konzept der Partnerschaft von Gleichen, sein Einfluss auf MacMillans Bei- trittsgesuch zur Europäischen Gemeinschaft 1961 und die frühe Beschäftigung amerikani- scher Universitäten mit der Theorie und Praxis europäischer Integration sind weitere Beispiele konstruktiven amerikanischen Interesses. W. Hallstein hat diese Interaktion zwischen ameri- kanischem Interesse und notwendiger Erklä- rung komplexer europäischer Vorgänge prä- gend mitgestaltet. In Teilen ungebrochen aktuell lesen sich Hallsteins Clayton-Vorlesungen mit dem Titel "Die Einheit Europas – Herausforde- rung und Hoffnung" im April 1962 in Bos- ton20 oder die (selbst verfassten) Berichte über seine regelmäßigen Gespräche mit Präsident Kennedy sowie seine Reden in Washington und New York aus den Jahren 1961-63.21 Ernst Haas hat schon Anfang der 50er Jahre an der Universität Berkeley eine Vorlesung über die Rechtsnatur der EGKS eingerichtet. Heute be- herbergen mehr als 15 amerikanische Universi- täten ein "European Union Center"... Original John F. Kennedys Konzept der Partnerschaft von Gleichen, sein Einfluß auf MacMillans Bei- trittsgesuch zur Europäischen Gemeinschaft 1961 und die frühe Beschäftigung amerikani- scher Universitäten mit der Theorie und Praxis europäischer Integration sind weitere Beispiele konstruktiven amerikanischen Interesses. Wal- ter Hallstein hat diese Interaktion zwischen amerikanischem Interesse und notwendiger Er- klärung komplexer europäischer Vorgänge prä- gend mitgestaltet. Auch heute noch ist es loh- nend und intellektuell wie politisch fesselnd, Hallsteins Clayton-Vorlesungen mit dem Titel "Die Einheit Europas – Herausforderung und Hoffnung" im April 1962 in Boston oder die Berichte über seine regelmäßigen Gespräche mit Präsident Kennedy sowie seine Reden in Wa- shington und New York aus den Jahren 1961-63 nachzulesen. Professor Ernst Haas hat schon Anfang der 50er Jahre an der Universität Ber- keley eine Vorlesung über die Rechtsnatur der EGKS eingerichtet. Heute beherbergt Berkeley eines der 15 European Union Centers an ame- rikanischen Universitäten. Burghardt, Die europäische Verfassungsentwicklung aus dem Blickwinkel der USA. Vortrag der Humboldt Universität zu Berlin, 06. Juni 2002 . Dokumentiert von Andreas Fischer-Lescano.

(c) EPA (TOBIAS KLEINSCHMIDT)

Guttenberg, Seite 215 Eine wesentliche Ursache des Verkennens poli- tischer wie rechtlicher Realitäten der USA liegt eventuell darin, dass sich Europäer wiederkeh- rend von vordergründigen Identitäten und for- malen Parallelen der Herrschaftssysteme diesseits und jenseits des Atlantiks täuschen lassen. Sie neigen dazu, Varianten desselben Herr- schaftsmodus zu identifizieren, wo tatsächlich Struktur- und Funktionsunterschiede der poli- tischen Institutionenordnungen vorhanden sind. Original Die wichtigste Ursache des Verkennens politi- scher Realitäten der USA liegt vermutlich darin, daß sich Deutsche und andere Kontinentaleu- ropäer immer wieder von vordergründigen Identitäten und formalen Parallelen der Herrschaftssysteme diesseits und jenseits des Atlan- tiks täuschen lassen. Sie diagnostizieren Varian- ten desselben Herrschaftsmodus, wo tatsächlich Struktur- und Funktionsunterschiede der poli- tischen Institutionenordnungen vorhanden sind. Wasser, Amerikanische Präsidialdemokratie, in: Informationen zur politischen Bildung 1997, 11. Dokumentiert von Andreas Fischer-Lescano.

(c) Dapd (Oliver Lang)