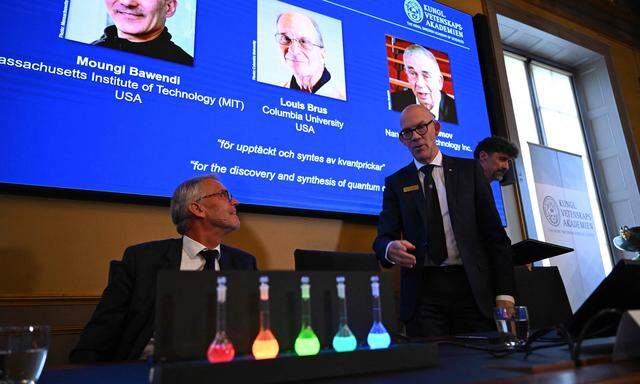

Der diesjährige Nobelpreis für Chemie geht an drei in den USA tätige Wissenschafter: Moungi G. Bawendi, Louis Brus und Alexei Jekimow.

Mit dem Chemie-Nobelpreis werden heuer die Arbeiten des Chemikers Moungi G. Bawendi, des Physikers und Chemikers Louis Brus und des Physikers Alexei Jekimow (alternative Schreibweise Ekimov) zu Quantenpunkten - oder „künstliche Atome“ - gewürdigt. Dies sind „Nanopartikel, mit einzigartigen Eigenschaften“, z.B. für Bildschirm-Technologien und LED-Lampen oder zur Beleuchtung von Tumorgewebe, wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften die Entscheidung begründete.

Quantenpunkte bestehen aus einigen Tausend Atomen, die sich gemeinschaftlich wie ein künstliches „Makroatom“ verhalten. Es handelt sich dabei um nur wenige Nanometer große Strukturen mit „eingesperrten“ Elektronen, mit verschiedenen Energielevels für die Elektronen. Die drei Nobelpreis-Laureaten in Chemie hätten erfolgreich Quantenpunkte und damit so kleine Partikel erzeugt, deren Eigenschaften durch Quantenphänomene bestimmt werden - mit heute „großer Relevanz für die Nanotechnologie“, hieß es in der Erklärung, die bereits vor der offiziellen Verlautbarung am Mittwochvormittag in Medien kursierte.

Der Vorsitzende des Nobelpreiskomitees für Chemie, Johan Åqvist, erklärte, dass die zentrale Eigenschaft der Quantenpunkte darin besteht, dass sich mit ihrer Größe auch ihre Farbe ändert. Während kleine Punkte bläulich erscheinen, verschiebt sich dies mit zunehmender Größe in Richtung rot. Damit hat man es mit einer „neuen Materialklasse“ zu tun, bei der erstmals bei gleicher grundlegender chemischer Zusammensetzung Eigenschaften gezielt verändert werden können, erklärte der Physiker Heiner Linke im Rahmen der Bekanntgabe.

Die Veränderung der Farbe ist ein „quantenmechanischer Effekte“, der darauf beruht, dass in kleineren Quantenpunkten weniger Elektronen vorhanden sind, auf die sich die Energie aufgeteilt. Je mehr Energie, desto blauer strahlt der Quantenpunkt ab. In der Theorie seien derartige Strukturen bereits in den 1930 er Jahren vorhergesagt worden. „Es brauchte aber fünf Jahrzehnte, um sie zu realisieren“, so Linke.

Zuerst beobachtet wurden sie dann von Jekimow in Glas und Brus in Form von frei fließenden Partikeln in Flüssigkeit. Beide beschrieben bereits die Farbveränderung mit der Größe. Rund zehn Jahre lang dachte man aber, dass die Größe nicht ausreichend genau kontrollieren werden könne. Das änderte sich dann durch die Arbeit von Bawendi, der eine Methode entwickelte, um durch Kontrolle von Hitze den Wachstumsprozess der Partikel zu kontrollieren.

„Das brachte Möglichkeiten zu kommerziellen Anwendungen“, so Linke, der etwa QLED-Bildschirme oder medizinische Anwendungen ins Treffen führte. Potenzial hätten die Quantenpunkte, bei denen auch die elektrischen oder magnetischen Eigenschaften bzw. sogar der Schmelzpunkt sozusagen eingestellt werden kann, auch zur Herstellung von Photonen für Quantenkommunikation - eine Stoßrichtung, die etwa in Österreich verfolgt wird - bzw. in Katalyseprozessen.

Der gebürtige Pariser Bawendi, der am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge tätig ist, zeigte sich im Rahmen der Pressekonferenz in einer ersten Reaktion „sehr überrascht, schläfrig, schockiert und sehr geehrt“. Durch die vorab geleakte Information über die heurigen Preisträger sei er allerdings nicht vorinformiert worden. Er sei von der Schwedischen Akademie mit einem Anruf geweckt worden. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Preis bekommen kann“, gab Bawendi zu Protokoll.

Ko-Nobelpreislaureat Brus ist an der New Yorker Columbia Universität tätig, seine Arbeiten „als Wegbereiter für die Quantenpunkte“ wurde 2008 mit einem hoch dotierten Kavli-Preis geehrt. Der russische Forscher Jekimow, der ebenfalls als ein Entdecker kolloidaler Halbleiter-Nanokristallen gilt, ist heute im New Yorker Unternehmen Nanocrystals Technology Inc. tätig.

Die Auszeichnung ist heuer mit elf Millionen Schwedischen Kronen (rund 930.000 Euro) dotiert, um eine Million Kronen mehr als im Vorjahr. Übergeben wird der Preis traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an die beiden US-Forscher Carolyn R. Bertozzi und Barry Sharpless sowie ihren dänischen Kollegen Morten Meldal. Sie wurden „für die Entwicklung der Click-Chemie und der bioorthogonalen Chemie“ ausgezeichnet, für die Akademie ein „geniales Werkzeug zum Bau von Molekülen“. Für Sharpless war es bereits der zweite Chemie-Nobelpreis nach 2001. (APA)