Boxeraufstand in China: ''Vertreibt die fremden Teufel''

Vor 115 Jahren erheben sich chinesische Milizen gegen das Vordringen europäischer Mächte. Sie legen Brände, töten Christen und belagern Peking - bis sie brutal niedergeschlagen werden.

Es sind zahlreiche Demütigungen, die das „Reich der Mitte“ im 19. Jahrhundert hinzunehmen hat: Nach dem Ersten Opiumkrieg (1839-42) muss China Hongkong an Großbritannien abtreten, nach dem Zweiten Opiumkrieg (1856-60) werden weitere Häfen geöffnet – neben Großbritannien auch für Frankreich, Russland und die USA. Diese „Politik der Offene Tür“ lässt große Teile der chinesischen Wirtschaft zusammenbrechen, führt zu einer Massenarmut und einem erheblichen Verlust an Prestige der herrschenden Qing-Dynastie.

(c) imago

Hinzu kommen die sich im Land ausbreitenden westlichen Missionare, denen der Kaiserhof Privilegien, wie das Anrecht auf Landerwerb, einräumen muss. Sie bauen Häuser, christliche Kirchen und Eisenbahnlinien. Die Landbevölkerung ortet darin nicht nur eine Störung ihrer Götter und Geister, sondern befürchtet, dass noch mehr chinesische Fuhrleute und Ruderer arbeitslos werden. Gerüchte über Christen, die Kinder und Frauen töten, lassen die Fremdenfeindlichkeit weiter wachsen.

(c) imago

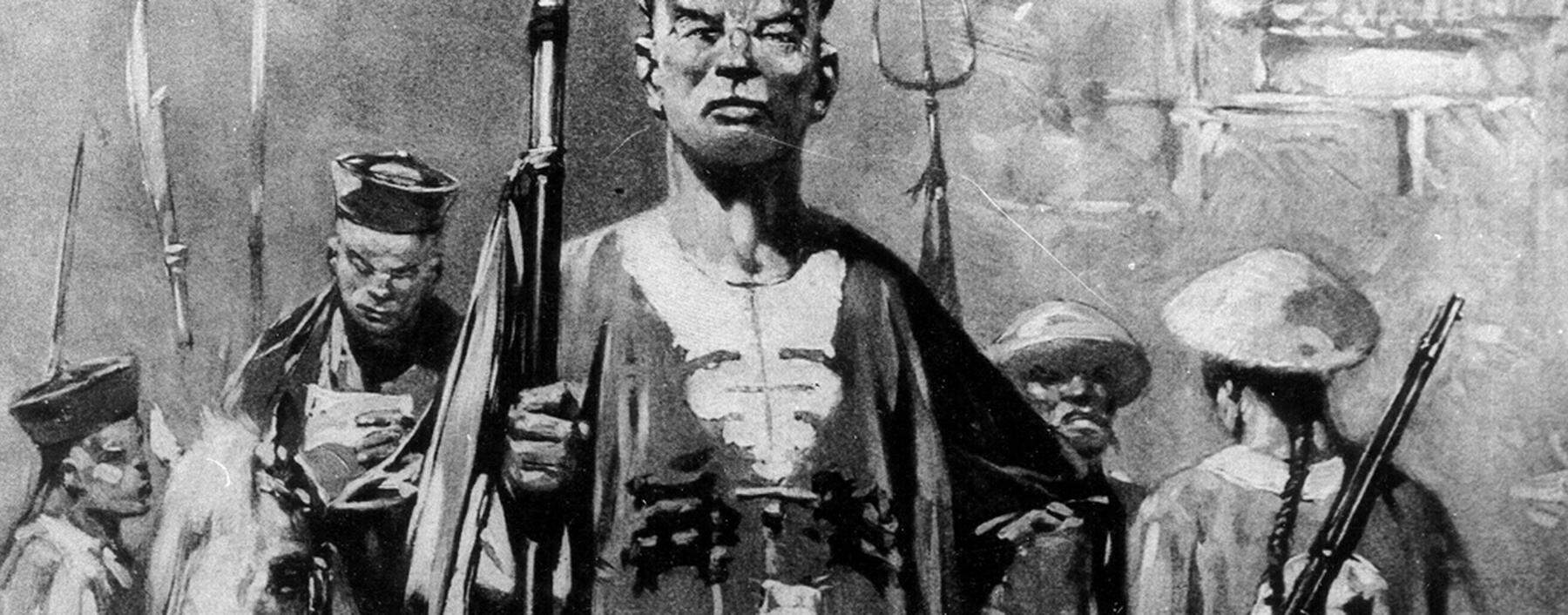

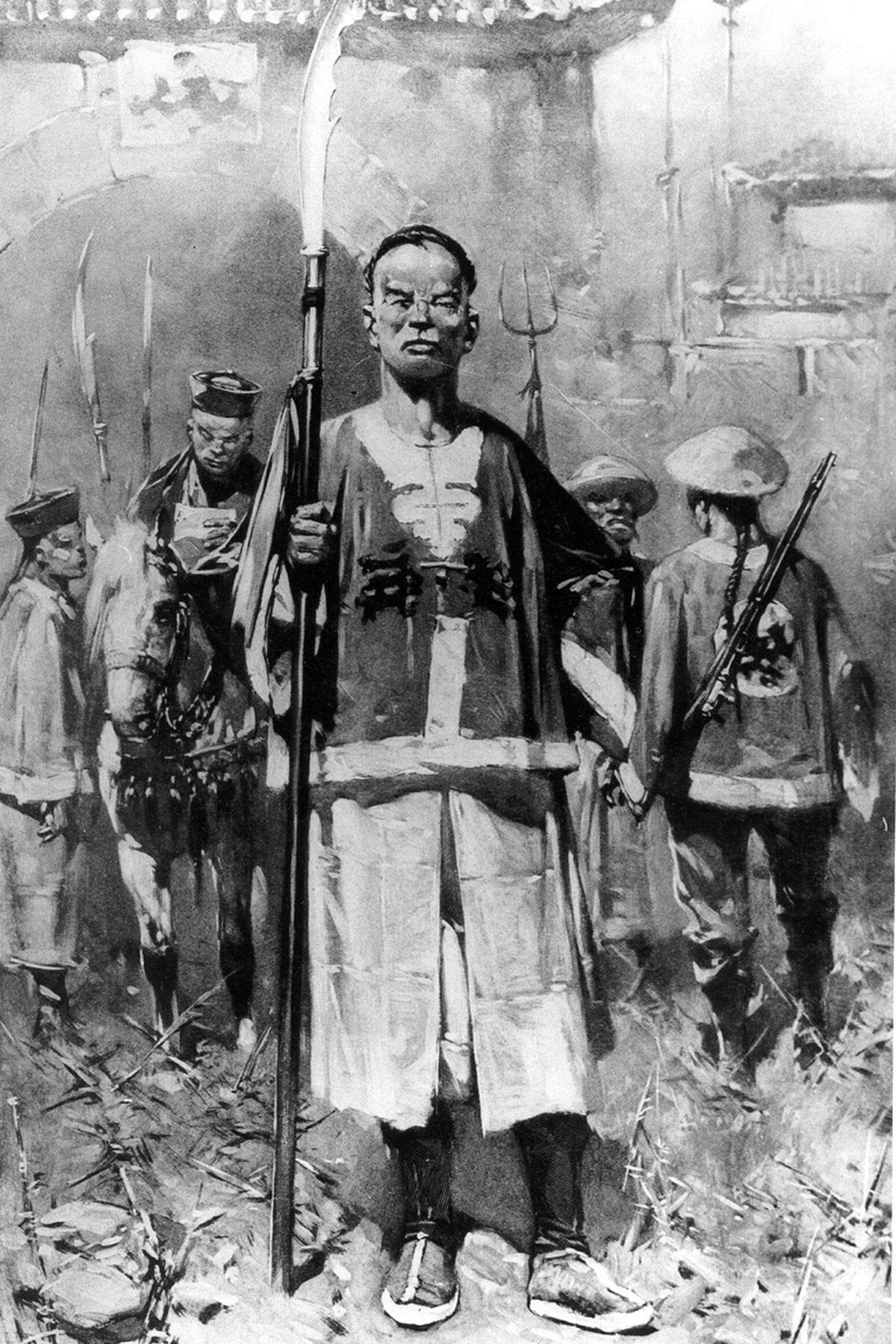

Allen voran in Nordchina beginnt sich Widerstand aufzubauen: Ab dem Sommer 1898 schließen sich junge Chinesen, arbeitslose Landstreicher und Banditen zu faustkämpfenden Bünden zusammen. Die „Boxer“ verstehen sich als „Yihetuan“, als „Verband für Gerechtigkeit und Harmonie“. Bald ziehen sie raubend durch das Land, um die Eindringlinge in die Schranken zu weisen, zerstören Telegrafen- und Eisenbahnlinien, töten ausländische Ingenieure, Missionare und chinesische Christen. Zum Jahreswechsel 1899/1900 wird die Parole ausgegeben „Helft der Qing-Dynastie, vernichtet die Fremden", verkürzt: „Vertreibt die fremden Teufel“.

(c) imago

Die einst kleinen Milizen wachsen zu einer Massenbewegung an, mehr und mehr kaiserliche Soldaten laufen über. Da die Regierung den Kämpfern mit militärischen Mitteln nicht Herr werden kann, entschließt sich die Kaiserinwitwe Cixi zu einem Kurswechsel: In einem Edikt vom 11. Jänner 1900 erklärt sie Teile der „Boxer“ zu „guten Bürgern“.

(c) imago

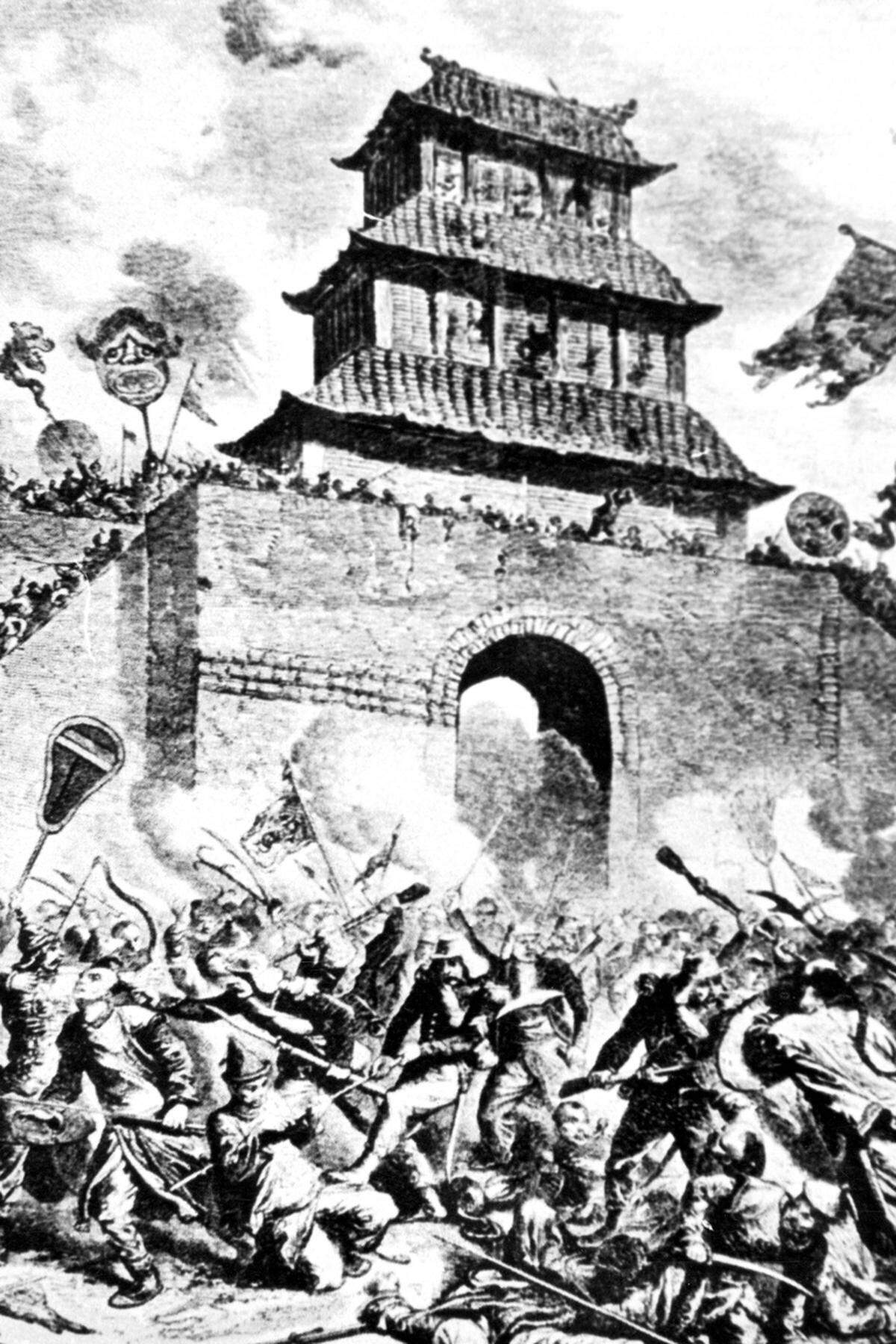

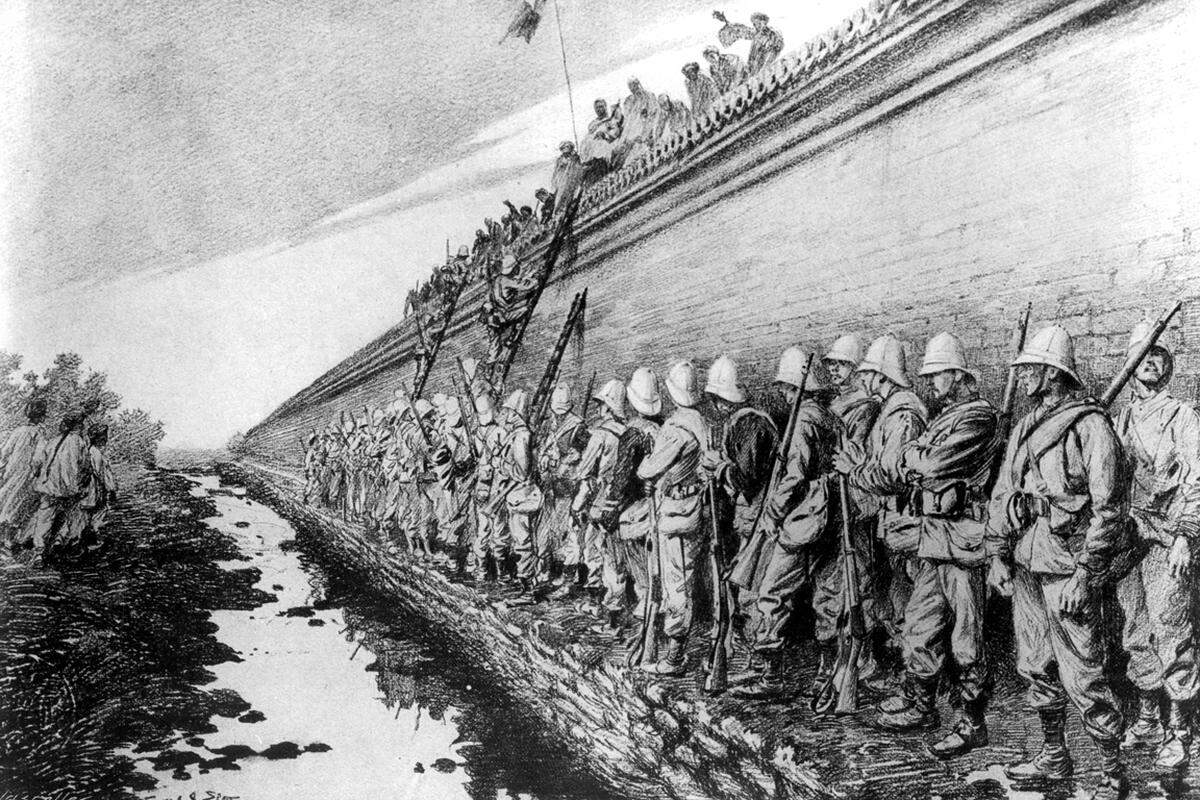

Das nächste Ziel der „Boxer“ ist die Vernichtung des Gesandtschaftsviertels in Tianjin und Peking – in der Hauptstadt halten sich rund 473 Ausländer und über 3000 chinesischen Christen auf. Als die Pläne durchsickern, entsenden die Europäer am 10. Juni 1900 ein 2066 Mann starkes internationales Korps unter dem Befehl des britischen Admirals Edward Seymour nach Peking. Doch die Truppen werden auf halbem Weg von den chinesischen Kräften aufgehalten und müssen umkehren. Die „Boxer“ selbst setzen ihren Weg fort: Am 13. Juni beginnen Scharen von ihnen – sie zählen mittlerweile rund 20.000 Mann – Peking zu belagern. Sie richten ein Gemetzel unter den christlichen Konvertiten an. Männer werden zerstückelt, Kirchen in Brand gesteckt.

Am 19. Juni verlangt China von den europäischen Gesandten in Peking, das Land binnen 24 Stunden zu verlassen. Als der Gesandte der deutschen Reichsregierung, Freiherr Clemens von Ketteler, am 20. Juni in der Hauptstadt über das Ultimatum verhandeln will, wird er auf offener Straße erschossen. Die „Boxer“ stoßen unterdessen bis zum europäischen Gesandtschaftsviertel vor, in dem sich Ausländer und chinesische Christen verschanzt haben.

(c) imago

Am 21. Juni erlässt der Kaiserhof ein Edikt, dass einer Kriegserklärung gleichkommt. Gerichtet ist es an Großbritannien, das Deutsche Reich, Frankreich, Russland, Italien, Österreich-Ungarn, die USA, Japan, Spanien, die Niederlande und Belgien, denen Cixi vorhält, „ohne jede Rücksicht auf das Recht gehandelt und allein auf ihre bewaffnete Macht vertraut“ zu haben. Chinesische Truppen kämpfen damit offiziell an der Seite der „Boxer“. Neben Peking und Tianjin werden auch Henan, Shanxi und die Mandschurei zu Kampfschauplätzen – rund 32.000 chinesische Christen sterben.

(c) imago

Der deutsche Kaiser Wilhelm II. entsendet 17.000 Soldaten (sie sollten erst im September 1900 Peking erreichen), um die Ermordung von Ketteler zu rächen: „Wie vor 1000 Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in der Überlieferung gewaltig erscheinen lässt, so möge der Name Deutschlands in China in einer solchen Weise bekannt werden, dass niemals wieder ein Chinese es wagt, etwa einen Deutschen auch nur scheel anzusehen.“

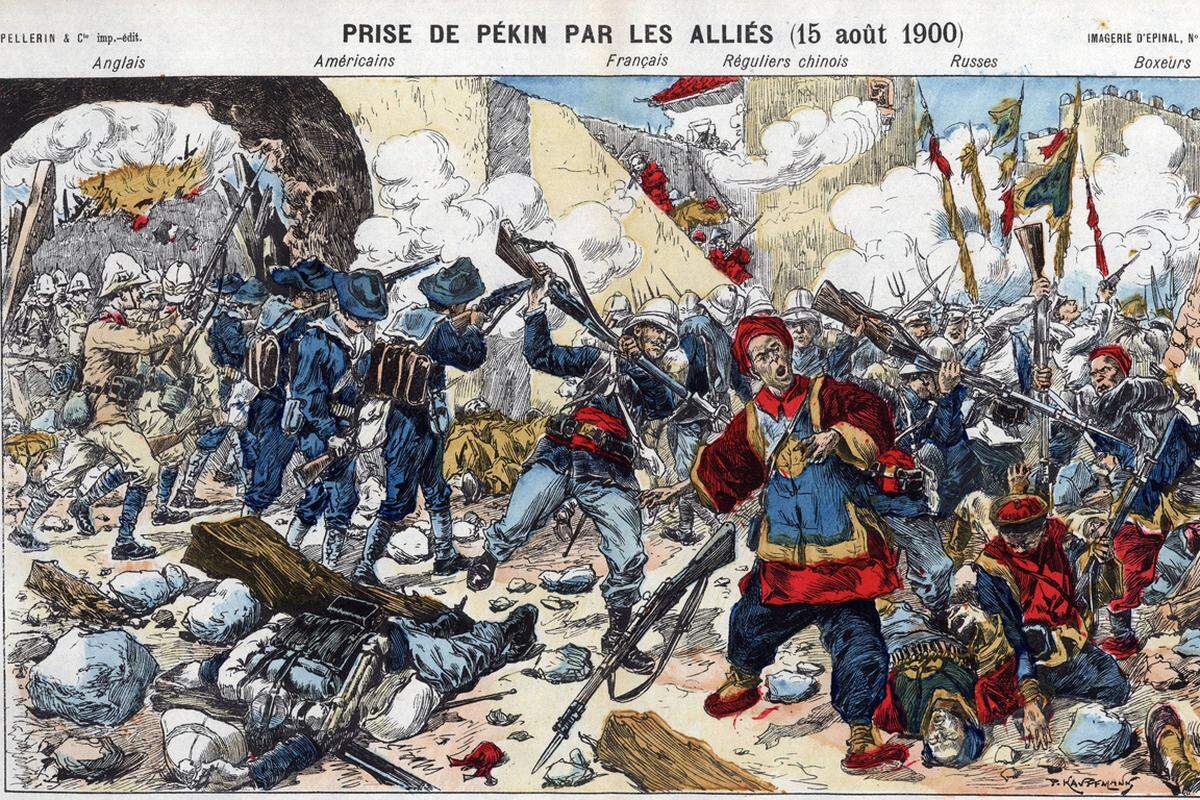

Am 14. Juli gelingt den internationalen Truppen (8000 Japaner, 4800 Russen, 3000 Briten, 2100 Amerikaner, 800 Franzosen, 58 Österreicher und 53 Italiener) die Eroberung von Tianjin, am 14. August fällt Peking, der Kaiserhof flieht nach Sian – offiziell ist von einer „Inspektionsreise“ die Rede. In Peking beginnt indes „ein entsetzliches Morden, Brennen und Rauben“, schreibt der damalige Geschäftsträger der k.u.k. Gesandtschaft Arthur von Rosthorn. Am 7. September erklärt Cixi die „Boxer“ als Schuldige am Krieg und befiehlt den Truppen, gegen sie vorzugehen.

(c) imago

Im Dezember werden Verhandlungen aufgenommen, die sich bis zum 7. September 1901 ziehen. Erst dann unterzeichnet Cixi das „Boxer-Protokoll“. Es sieht die Stationierung ausländischer Truppen im Korridor von der Küste über Tianjin bis nach Peking und an strategisch wichtigen Eisenbahnlinien vor sowie die Schließung wichtiger Festungsanlagen. Die deutsche Seite verlangt für den Tod von Ketteler außerdem, dass ein Mitglied des kaiserlichen Hauses auf eine „Sühnemission" ins Deutsche Reich geschickt wird, sowie die Errichtung eines Mahnmales an der Attentatsstelle.

Weiters wird in dem Vertrag die Zahlung von 450 Millionen Silbertael (1,4 Milliarden Goldmark) innerhalb von 39 Jahren festgelegt – bei einer Verzinsung, die die Summe verdoppeln wird. Um die Gelder dafür aufzubringen, ist China gezwungen, ausländische Anleihen zu machen, was die wirtschaftliche Abhängigkeit des Landes von den Kolonialmächten weiter vergrößert. Die Qing-Dynastie liegt in Trümmern, am 1. Jänner 1912 wird die Republik China ausgerufen, die in der Folge durch mehrere Aufstände, Bürger- und die beiden Weltkriege gebeutelt wird. Erst mit der Ausrufung der Volksrepublik China im Oktober 1949 stellen sich Friede sowie Erfolge im Kampf gegen die Inflation, dem Wiederaufbau der Infrastruktur und der darniederliegenden Landwirtschaft ein.(hell)

(c) imago