Die Kunst, Indiskretionen richtig zu lancieren. Die Meisterschaft in der präzisen Unschärfe. Und was all das mit ein

Zu meinem ersten direkten Kontakt mit Bruno Kreisky kam es im November 1968. Ich hatte Wochenenddienst in der „Neuen Zeitung“, einem von der Wiener SPÖ gegründeten Boulevardblatt, das nur wenige Jahre überlebte (1967–1971). Ich war erst vor wenigen Wochen von der Chronikredaktion in die Innenpolitik gewechselt, als die Telefonistin aufgeregt anrief, Parteivorsitzender Kreisky möchte mit einem politischen Redakteur sprechen. Ich hob ab, und Kreiskys sonore Stimme meldete sich. Er machte mich auf eine Äußerung des US-Außenministers Dean Rusk aufmerksam, in der dieser gemeint hatte, ein Angriff der Sowjetunion auf Österreich würde eindeutig die Interessensphäre der Nato berühren und ein Eingreifen der USA und seiner Verbündeten nach sich ziehen.

Kreisky meinte, man müsste in einem Kommentar darauf hinweisen, dass Österreich nicht Nato-Mitglied sei und fremde Truppen auf österreichischem Staatsgebiet nur auf Verlangen Österreichs tätig werden könnten. Auf meinen Einwand, dass Rusk wohl kaum von einem Kommentar eines unbekannten Redakteurs in einem unbedeutenden Blatt beeindruckt wäre, meinte Kreisky: „Die in der Botschaft lesen das schon!“ Als ehemaliger Außenminister wusste er genau, dass in jeder Botschaft Angestellte damit beschäftigt sind, Zeitungsartikel zu sammeln und an das eigene Außenministerium zu melden. Und so kam es, dass ich dank Kreisky mit meinem ersten Kommentar gleich den US-Außenminister „in die Schranken wies“.

Ein Wochenenddienst für die „Zeit im Bild“ im Mai 1977 verschaffte mir einen guten Einblick in die Art, wie Kreisky mit den Medien kommunizierte. Ich erfuhr, dass Verteidigungsminister Lütgendorf in Kreiskys Villa sei, um seinen Rücktritt einzureichen. Karl Lütgendorf war unter Beschuss gekommen, als sich herausstellte, dass er in einen Waffenexport nach Syrien involviert war. Er bestritt zwar, in den illegalen Waffenhandel verstrickt zu sein, war politisch aber nicht mehr zu halten, und man erwartete täglich seinen Rücktritt.

»Das war der große Kommunikator: Indem Kreisky kleine Reporter mit Hintergrundwissen fütterte, gab er ihnen das Gefühl, wichtig zu sein.«

Als ich über den Besuch Lütgendorfs in der Armbrustergasse einen Wink bekam, fuhr ich mit dem Kamerateam los. Außer mir hatte nur noch Hans Mahr von der „Kronen Zeitung“ Wind von der Sache bekommen. Wir warteten beide, bis Lütgendorf herauskam und erklärte, der Kanzler habe soeben sein Rücktrittsangebot angenommen. Auf die Frage, was er jetzt machen werde, antwortete er: „Ich werde mich jetzt um mein verschuldetes Gut kümmern!“ Lütgendorf fuhr mit seinem PKW ab, da öffnete sich im ersten Stock ein Fenster, Kreisky winkte uns zu: „Kommts herauf!“ Dort erklärte er uns, dass er Lütgendorf nicht wegen der „paar potscherten Gewehre“ entlassen musste, sondern wegen seines Verhaltens im Ministerium: „Ich hab aus dem Ministerium erfahren, dass der Minister wegen der Gewehraffäre völlig die Contenance verloren hat. Da muss ich mir als Regierungschef schon Sorgen machen, wie reagiert der Chef der Landesverteidigung erst bei einer größeren Krise. Deshalb konnte er nicht bleiben!“ Kreisky fügte dann hinzu. „Das sag ich nur Ihnen, Sie sollen den Hintergrund wissen!“ Das war der große Kommunikator. Indem er zwei kleine Reporter mit Hintergrundwissen fütterte, gab er ihnen das Gefühl, wichtig zu sein. Und viele Journalisten dankten es ihm.

So wie Kreisky Hans Mahr und mich an die Brust nahm, um uns Lütgendorfs Entlassung zu erklären, kümmerte er sich oft um Redakteure. Ein junger Redakteur des Ressorts Außenpolitik der „Zeit im Bild“, der mir vorher nur als bekennender CVer und Konservativer aufgefallen war, kam mir eines Tages strahlend im ORF-Zentrum entgegen: „Du, der Kreisky ist aber nett. Der hat sich eine Stunde Zeit genommen, mir den Nahostkonflikt zu erklären.“ Damals hatte ich schon einige Scharmützel mit Kreisky hinter mir, daher meine Antwort: „Du solltest ihn einmal interviewen, warum die Inflationsrate schon wieder gestiegen ist! Da wäre er nicht so nett!“ Doch der Kollege schwebte wie auf Wolken von dannen. Kreisky hatte wieder einen eingefangen.

Kreisky versuchte sogar, den bei allen Linken verhassten Kolumnisten der „Kronen Zeitung“ Richard Nimmerrichter persönlich zu beeinflussen. Als „Staberl“ geißelte Nimmerrichter täglich alles und jeden, vorzugsweise aber alles, was er für links hielt. Kreisky scheute sich trotzdem nicht, den Kolumnisten in die Sauna in seinem Wohnsitz einzuladen. Naturgemäß ist nicht bekannt, was da unter vier Augen gesprochen wurde. Man kann aber davon ausgehen, dass Kreisky versuchte, Nimmerrichter einzuwickeln, wie er dies mit anderen Journalisten tat. Irgendeine Wirkung muss das doch gehabt haben. Von dem ätzenden Spott, den „Staberl“ über andere Politiker ausschüttete, blieb Kreisky weitgehend verschont.

Kreisky beherrschte auch die Kunst, Indiskretionen zu lancieren. Dazu benutzte er Journalisten, getreu dem Motto: Journalisten sind auf jeden Fall bestechlich – durch News. Kreisky suchte sich dazu vorwiegend Hans Mahr aus, der in der „Kronen Zeitung“ die Kolumne „Politik inoffiziell“ schrieb. Mahr durfte ihn also öfter bei einem Spaziergang über den Schreiberweg in Döbling begleiten, wo Kreisky ihm einiges erzählte – oft mit dem Nachsatz: „Das ist off the records!“ Am Beginn dieser Spaziergänge klappte das nicht so ganz. Mahr hielt sich zunächst an die scheinbar vereinbarte Vertraulichkeit. Beim nächsten Spaziergang über den Schreiberweg rügte Kreisky Hans Mahr: „Warum erzähle ich Ihnen etwas, wenn Sie es dann nicht schreiben?“ Zu Mahrs Einwand, dass dies off the records gewesen sei, meinte Kreisky: „Verstehen Sie nicht, was eine Indiskretion ist?“ Mahr schrieb also dann, was Kreisky ihm einflüsterte, bis es zum nächsten Eklat kam. Kreisky schimpfte: „Ich habe Ihnen doch gesagt, dies ist nicht zum Schreiben!“ Was war passiert? Die Indiskretion war so formuliert, dass man den Urheber leicht erraten konnte. Und das war naturgemäß nicht im Interesse Kreiskys.

Innenpolitikjournalisten, die für die Montagausgabe ihrer Zeitungen eine Schlagzeile suchten, wussten auch die beste Uhrzeit, um Kreisky einige Sätze zu entlocken: mit einem Telefonanruf am Sonntag beim Frühstück. Das war die einzige Zeit, die nicht mit einem politischen Termin belegt war. Einen politikfreien Sonntagmorgen wollte er sich nicht genehmigen. Als medienbewusster Politiker wusste er, dass der Inhalt des Telefonats am Montag in der Zeitung stand.

Kreisky brach mit der in der SPÖ seit Jahrzehnten üblichen Gepflogenheit, dass politische Probleme zuerst innerhalb der Parteigremien diskutiert wurden, bevor man dann mit einem Beschluss an die Öffentlichkeit ging. Er wollte mit der Öffentlichkeit Politik machen und nicht zuerst den mühsamen Weg der Diskussion in den Parteigremien gehen. Natürlich stand am Ende ein Beschluss in einem Gremium oder in der Regierung, aber vorher hatte er schon die Stimmung über die vorgesehene Maßnahme ausgelotet – beim wöchentlichen Pressefoyer oder durch Interviews in Zeitungen.

In einigen Fragen nahm er über Indiskretionen auch personelle Entscheidungen vorweg, bevor ein Gremium der Partei seinen Sanktus geben konnte. So erfuhren die SPÖ-Abgeordneten und -Minister während einer Klubtagung in Salzburg 1975 aus der „Zeit im Bild“ von einer geplanten Regierungsumbildung während der Legislaturperiode. Das löste einige Empörung unter den Abgeordneten aus, doch die Autorität des „Alten“ war so groß, dass es zu keinem Aufstand kam.

Die große Kommunikationsbühne für Kreisky war jeden Dienstag das wöchentliche Pressefoyer nach dem Ministerrat. Das Pressefoyer war eine von Kreisky in Szene gesetzte Form des Interviews, die man im journalistischen Sprachgebrauch als „Auflauer-Interview“ bezeichnet: Vor einer verschlossenen Tür warten Journalisten auf das Ergebnis einer Sitzung. In der ersten Zeit war das Thema meistens ein im Ministerrat verabschiedeter Gesetzesentwurf. Die Minister, allen voran Justizminister Broda, waren da sehr produktiv. Mehr und mehr koppelte sich das Pressefoyer allerdings vom Inhalt des Ministerrates ab.

Kreisky hatte übrigens dafür gesorgt, dass der Ministerrat am Dienstag zu einem reinen Beschlussorgan wurde – ohne politische Debatten. Diese fanden hauptsächlich in der von Kreisky eingeführten Ministerratsvorbesprechung montagabends statt, bei der auch der jeweilige SPÖ-Klubobmann, die SPÖ-Zentralsekretäre sowie die Chefredakteure von „Arbeiter-Zeitung“ und der Parteiagentur „Sozialistische Korrespondenz“ anwesend waren.

Kreisky wollte mit dieser Vorbesprechung vermeiden, dass Debatten im offiziellen Protokoll des Ministerrates aufschienen. Außerdem sah er die Vertraulichkeit im Ministerrat angesichts der Anwesenheit der Beamten, die damals überwiegend dem CV nahestanden, nicht gegeben.

Da nicht jede Woche ein für Journalisten interessantes Gesetzesvorhaben im Ministerrat beschlossen wurde, versorgte Kreisky die Journalisten mit „Futter“ abseits der Tagesordnung, indem er oft noch im Sitzungssaal seinen Ministern ankündigte: „Jetzt gehe ich hinaus und mache eine opinion!“ Er sprach dieses Wort nicht in der geläufigen englischen Diktion aus, sondern in der französischen. Dann wurden die Journalisten mit irgendeinem Vorschlag überrascht. War der Widerstand in der Öffentlichkeit zu stark, ließ er den Vorschlag schnell wieder fallen. Manchmal diente dies nur dazu, den innerparteilichen Widerstand auszuloten. Als er einmal bei einem Journalistenheurigen auf seine zahlreichen Vorschläge der vergangenen Wochen angesprochen wurde, meinte er, man müsse sich das so vorstellen: „Ein kleiner Bub geht im Prater in eine Halle, in der viele Wurlitzer stehen. Er wirft in jeden dieser Wurlitzer einen Schilling und wählt jeweils ein anderes Stück. Und dann schaut er zu, wie die Leute reagieren!“

Kreisky hätte natürlich mit der absoluten Mehrheit der SPÖ (1971–1983) im Parlament alles allein beschließen können – außer Verfassungsgesetzen. Das entsprach aber nicht seinem Naturell. Er vermittelte mit den Interviews nach dem Ministerrat den Menschen das Gefühl, sie seien in die Debatte über Regierungsvorhaben eingebunden. Und die meisten Journalisten glaubten das auch. Es war gar nicht so einfach, sich dem zu entziehen. Kreisky war ja bei jedem Pressefoyer für eine Schlagzeile gut. Man konnte daher nicht wegbleiben, konnte nicht sicher sein, ob Kreisky wieder einmal nur eine Seifenblase hatte steigen lassen oder ob er es ernst meinte, wenn er etwas vorschlug.

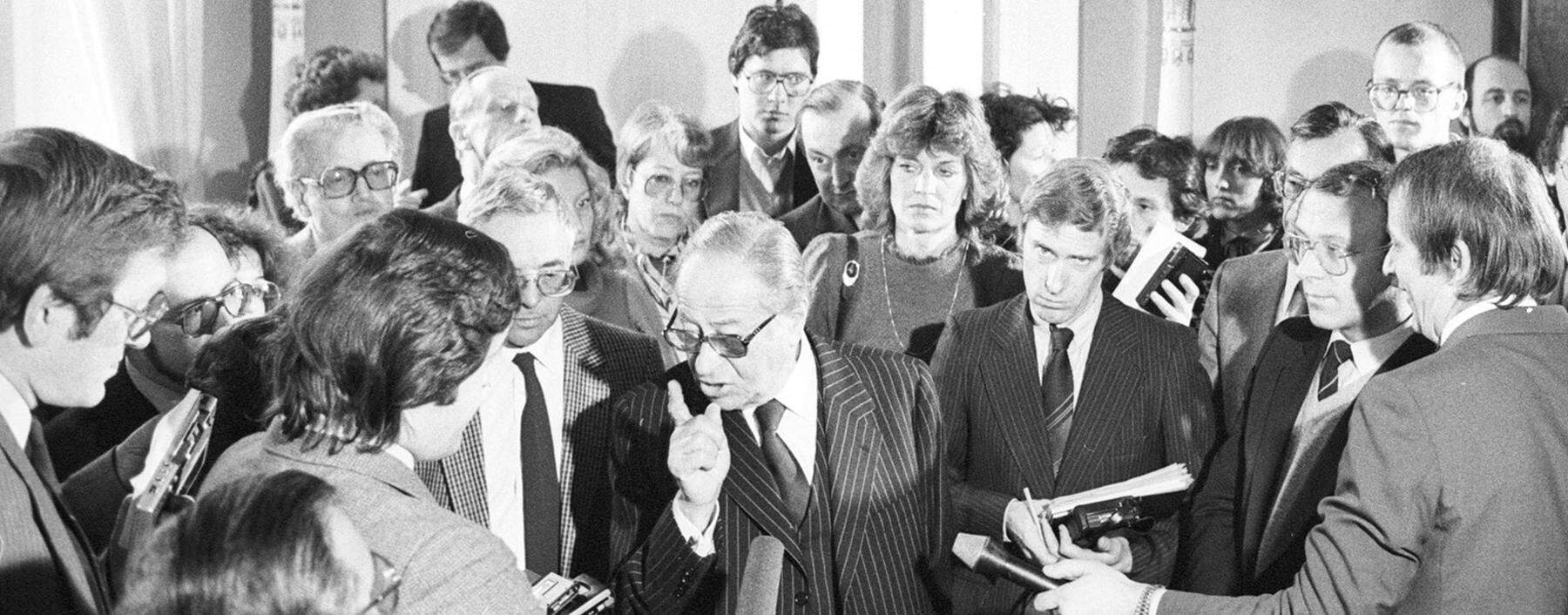

Das wöchentliche Pressefoyer Kreiskys war in dieser Form ein Unikum, das nur in der damaligen Medienlandschaft machbar war. Es gab damals weder privates Fernsehen noch privates Radio. So standen also vor dem Ministerratssaal nur ein TV-Team sowie ein Radioreporter vom ORF, dazu kam maximal ein Dutzend Zeitungsjournalisten. Es galt ein zwischen den Journalisten unausgesprochenes Ritual: Die ersten Fragen stellte der TV-Redakteur, dann folgte der Reporter vom Hörfunk, anschließend stellten die Zeitungsleute ihre Fragen. Die Journalisten umringten den Bundeskanzler, die Fragen prasselten von links, rechts und von hinten auf den Kanzler ein. Kreisky stürzte sich wie ein rauflustiger Bursche ins Getümmel. Bis zu einer Stunde dauerte manchmal das Frage-Antwort-Spiel.

Bruno Kreisky war auch ein Meister der präzisen Unschärfe. Auf die Frage, ob er nach einer Niederlage der Zwentendorf-Abstimmung zurücktreten werde, hatte Kreisky wörtlich geantwortet: „Ich werde sicher nicht sagen, dass ich sicher nicht zurücktreten werde!“ Mit dieser etwas verworren klingenden doppelten Verneinung hatte Kreisky den Rücktritt nicht definitiv angekündigt, sondern nur in den Raum gestellt. Man konnte ihn nach der Abstimmung also nicht festnageln.