Vor allem säkulare Zeitgenossen mit christlichem Sozialisationshintergrund fordern immer lauter, auf Kreuze im öffentlichen Raum zu verzichten. Vier Überlegungen, die gegen eine solche Politik der weißen Wand sprechen.

Der Autor

Jan-Heiner Tück (*1967 in Emmerich, Deutschland) ist Professor am Institut für Systematische Theologie und Ethik der Universität Wien. Schriftleiter der Zeitschrift „Communio“, freier Mitarbeiter bei der „NZZ“. Zahlreiche Publikationen, zuletzt erschien sein neues Buch „Crux. Über die Anstößigkeit des Kreuzes“ (Herder); lebt in Wien.

Kreuze provozieren zunehmend Unbehagen. Aus den Hörsälen der Universitäten sind sie verschwunden, ihre öffentliche Präsenz in Gerichtssälen und staatlichen Institutionen wird angefragt, zuletzt haben Schülerinnen und Schüler in Innsbruck gegen das christliche Symbol im Klassenzimmer rebelliert.

Die Vorbehalte dürften mit Verschiebungen des religiösen Felds und wachsender Distanz zur Kirche zusammenhängen. Längst leben wir in Gesellschaften, die nicht mehr christlich homogen, sondern religiös plural und weltanschaulich bunt geworden sind. Auch wächst der Anteil derer, die leben, als ob es Gott nicht gäbe, und keiner Konfession angehören.

Passion der Hingabe erläutern

Eine Theologie, die gelernt hat, sich mit den Augen der anderen zu sehen, ist nicht blind dafür, dass das Kreuz für Anders- und Nichtgläubige eine Zumutung sein kann. Juden wurden lang als „Gottesmörder“ verunglimpft, am Karfreitag gab es wiederholt antijüdische Ausschreitungen. Auch im Affekthaushalt vieler Muslime hallt das historische Trauma der Kreuzzüge nach. Sie haben aber zumeist keine Probleme damit, dass es in westlichen Gesellschaften Kreuze im öffentlichen Raum gibt – so wie es in ihren Ländern Minarette und Moscheen gibt.

Es sind vielmehr säkulare Zeitgenossen mit christlichem Sozialisationshintergrund, die zu der eigenen Tradition auf Distanz gehen und im Namen interreligiöser Toleranz fordern, auf Kreuze zu verzichten. Sie verweisen auf die Ambivalenz des Symbols, kritisieren die politische oder militärische Instrumentalisierung des Kreuzes oder werfen ein, dass eine überzogene Passionsfrömmigkeit zur pathologischen Überhöhung des Leidens beitragen und eine geistliche Ideologie des Gehorsams fördern kann. Transportiert das Kreuz nicht auch ein gewaltaffines Gottesbild, als brauche Gott der Vater das Opfer des Sohnes, um seinen Zorn über die Sünden der Menschen zu besänftigen?

Es ist Aufgabe der Theologie, solche Verzeichnungen zurechtzurücken und die Passion als Hingabe bis ins Äußerste zu erläutern. Im Kreuz schneiden sich Vertikale und Horizontale: Der eine Balken weist nach oben und steht gegen Transzendenzvergessenheit; der andere streckt die Arme ins Weite aus und öffnet den Blick für die anderen. So kommt es zu einer Verschränkung, die anzeigt, dass in der jesuanischen Ethik die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten zusammengehen.

Jesus ist am Kreuz gestorben für das, was er verkündet und gelebt hat. Er hat das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe nicht nur gepredigt, sondern sozial Stigmatisierte und Sünderinnen aufgesucht. Das hat provoziert. Jesus hätte der Hinrichtung am Kreuz ausweichen können.

Politik der weißen Wand

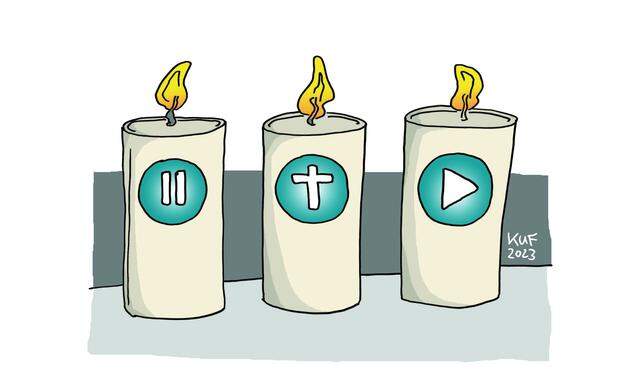

Das hat er nicht getan. Daher kann man das Kreuz als Akt der Bestätigung seiner Botschaft deuten. Mit dem Tod des Boten wäre aber auch die Botschaft tödlich getroffen gewesen, wenn Gott den Gekreuzigten nicht zu neuem Leben erweckt hätte. Aus österlicher Optik ist das Kreuz daher auch Hoffnungszeichen.

Gegen die Politik der weißen Wand wird oft das Argument angeführt, das Christentum habe die Geschichte und Kultur Österreichs geprägt. Das ist gewiss richtig. Kreuze markieren symbolisch die Anbindung an christliche Herkunftswelten, denen die westliche Kultur viel verdankt. In der Architektur der Städte ragt sie durch Kirchen und Kathedralen, in der Bestattungskultur durch Grabkreuze sichtbar in die Gegenwart hinein.

Eine Politik der weißen Wand kappt diese Herkunftswelten. In diesem Sinn hat ein agnostischer Intellektueller um 1900 interveniert, als politische Kreise in Uruguay das Kreuz aus Spitälern entfernen wollten. Ob man wirklich glaube, durch das Abhängen des christlichen Symbols der Caritas, des Mitgefühls und der sich für andere verschenkenden Liebe weiterzukommen? Ob man stattdessen etwa ein Porträt von Kant aufhängen wolle?

Was aber fehlt, wenn das Kreuz fehlt? Dazu vier Anstöße: Erstens gibt die Erinnerung an das Leiden Christi den Anstoß, das Leid der anderen nicht zu verdrängen und die eigene Verwundbarkeit nicht zu verstecken. Apathie und Abstumpfung, das Nicht-sehen-Wollen der Not anderer wird durch den Blick auf das Kreuz unterbrochen. Das Eintreten für die Schwachen aber ist stark. Es folgt dem Appell, sich mit den Armen zu solidarisieren und Strukturen des Unrechts zu bekämpfen. Ohne das Symbol des Kreuzes als Zeichen der Hingabe und Caritas könnte die soziale Temperatur in der Gesellschaft schnell kälter werden.

Spiegel der Fehlbarkeit

Das Kreuz ist, zweitens, Spiegel der eigenen Fehlbarkeit und Schuldanfälligkeit. Es deckt das Böse auf, das in jedem von uns schlummert. Wir machen Fehler und sind Meister in der Kunst, es nicht gewesen zu sein, die nach Odo Marquard immer darauf hinausläuft, es andere gewesen sein zu lassen. Diesen unheilvollen Mechanismus der Schuldabschiebung unterbricht das Kreuz, es macht mit der Banalisierung des Bösen ein Ende. Was in unguten Gedanken beginnt, sich in gehässigen Worten fortsetzt, kann sich in der Ausgrenzung anderer entladen. Diese gefährliche Dynamik, die heute in der Cancel Culture beobachtbar ist, gilt es auszusetzen.

Drittens steht das Kreuz für eine Kultur der Vergebung, die den anderen nicht auf seine Fehler fixiert. Jesus hat die Feindesliebe nicht nur als hypermoralischen Imperativ gefordert, sondern selbst bis in den Tod hinein verwirklicht. Sterbend hat er für seine Peiniger gebetet (Lk 23,34). Statt andere auf ihre Defizite zu reduzieren und sie als Rivalen niederzumachen, gilt es, ihnen einen Spielraum der Umkehr und des Neubeginns offenzuhalten. Ein Denken in Freund-Feind-Schemata, das Fronten verhärtet, wird durch das Kreuz heilsam durchkreuzt.

Horizont der Hoffnung

Am Ende ist das Kreuz Zeichen für den österlichen Durchbruch zu einem Leben, das keinen Tod mehr kennt. Die Wunden bleiben sichtbar, aber sie werden geheilt. Paulus, der vor Damaskus aus einem Verfolger der Anhänger Jesu zu einem emphatischen Bekenner geworden ist, schon vorher Maria Magdalena oder die Emmaus-Jünger sind Zeugen der bahnbrechenden Erfahrung, dass Jesus lebt!

Die Auferstehung des Gekreuzigten aber reißt einen Horizont der Hoffnung auf, der quersteht zu resignativen oder apokalyptisch gefärbten Einstellungen. Unsere Biografien werden nicht im Ozean des Nichts untergehen. Wir werden auf der anderen Seite des Todes erwartet, so die österliche Hoffnung. Christus, der „Anführer des Lebens“ (Apg 3,15), ist uns vorausgegangen. Das himmlische Hochzeitsmahl ist eine sprechende Metapher für die unbeschreibliche Fülle des Lebens, das vor uns liegt. Diesen Übergang vom Tod zum Leben feiern Christinnen und Christen, wenn sie an Karfreitag und Ostern des Todes und der Auferstehung Jesu Christi gedenken.

E-Mails an:debatte@diepresse.com

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2023)