Der Sohn Pablo Escobars, Sebastián Marroquín, erzählt im Interview mit der "Presse am Sonntag" über eine Kindheit mit Kokain.

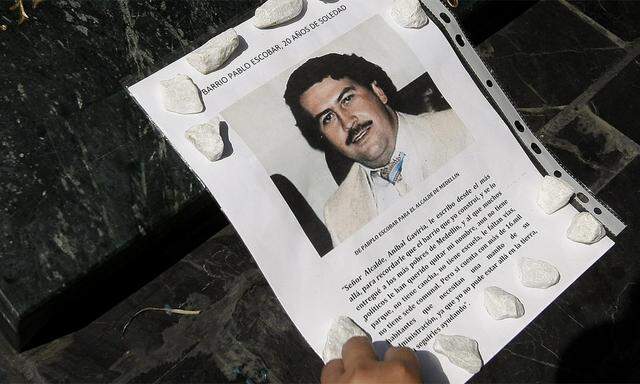

Sebastián Marroquín erinnert sich an seinen Vater Pablo Escobar, den vor 20 Jahren auf der Flucht erschossenen Kopf des Medellín-Drogenkartells, den trotz seiner beispiellosen Brutalität viele Arme in seiner Heimat immer noch als Helden verehren.

Sie sind der einzige Sohn Pablo Escobars, des reichsten, mächtigsten und wahrscheinlich gewalttätigsten Drogenbosses aller Zeiten. Und Sie sind der Vater eines einjährigen Buben. Was werden Sie Ihrem Sohn über den Großvater Pablo erzählen?

Sebastián Marroquín: Die ganze Wahrheit, die ich kenne. Ich werde ihm nichts verschweigen. Ich werde ihm sagen, dass es ihm versagt bleiben wird, einen der wahrscheinlich liebevollsten Großväter der Welt zu erleben.

Der Super-Narco als Superopa?

Ich habe sehr warme Erinnerungen an meinen Vater. Obwohl er meist versteckt war und nicht bei uns sein konnte, fühlte ich stets seine Nähe. Immer rief er an, schrieb Briefe, schickte Kassetten, auf denen er mir und meiner Schwester Geschichten erzählte oder Märchen vorlas, manchmal sang er Kinderlieder und sogar Opernarien wie „La donna è mobile“. Es waren keine luxuriösen Geschenke, kein Geld, er schickte seinen Kindern Liebe. Und so kamen diese Botschaften auch an. Bis zu meinem 17.Lebensjahr, als mein Vater erschossen wurde, war er für mich stets ein großer Freund, mit dem ich viele Dinge teilen konnte.

Was zum Beispiel?

Ich erinnere mich an gemeinsame Wanderungen durch den Urwald, auf seiner Hacienda Nápoles. Er zeigte mir, welche Pflanzen essbar waren und welche Ameisen zum Verzehr taugen.

Der laut „Forbes“ einst siebentreichste Mann der Welt aß Ameisen?

Da er ständig auf der Flucht sein musste, lernte er viel über das Überleben unter extremen Umständen. Er hat mir viel davon gezeigt. Er hat mich auch vieles über Tiere gelehrt, er war ja ein fanatischer Tierliebhaber, der auf seiner Hacienda den größten Privatzoo des Landes anlegen ließ.

Die Nachfahren seiner importierten Flusspferde sind bis heute der Schrecken der Fischer in der Gegend. Aber war die Ansiedelung von Giraffen, Flusspferden und Zebras nicht in Wirklichkeit eine Machtdemonstration? Wollte Pablo Escobar nicht damit zeigen, dass er alle Zoll- und Gesundheitsbehörden des Landes kaufen konnte?

Er musste gar nichts demonstrieren. Er las die Fachliteratur, ehe er die einzelnen Spezies ins Land holte. Er wusste, wie viel Platz sie brauchten und wie sie zu pflegen waren. Die Vogelvolieren waren gigantisch, sie überzogen mehrere Bäume. An einem Sonntag standen 25.000 Autos auf dem Parkplatz, das heißt 25.000 kolumbianische Familien bekamen eine Safari gratis zu sehen. Mein Vater fand das großartig.

Ihr Vater war ein widersprüchlicher Mensch. Einerseits empfing er 25.000 Familien auf seiner Ranch, baute den Armen von Medellín Häuser und Sportplätze. Andererseits ließ er einen vollen Passagierjet in die Luft jagen, um einen mitreisenden Politiker auszuschalten, ermordete so mehr als 100 Unschuldige.

Er war höchst widersprüchlich – supergroßzügig und supergewalttätig. Aber ich glaube, dass die wahre Geschichte meines Vaters noch nicht geschrieben wurde. Es gibt einen Haufen Theorien, aber keine Gewissheiten. Ein kleines Detail: Mein Vater wurde nicht ein einziges Mal gerichtlich verurteilt, weder in Kolumbien noch im Ausland.

Aber das soll jetzt nicht heißen, dass Ihr Vater unschuldig gewesen wäre...

Das behaupte ich nicht. Aber das soll wohl heißen, dass es gigantische Fantastereien über die Taten, die ihm angelastet werden, gibt. Es gibt eine gigantische Manipulation der Realität.

Das Leben Ihres Vaters war dieses Jahr Thema der aufwendigsten Telenovela in der Geschichte Kolumbiens. Sie heißt „Der Boss des Bösen“.

Das ist auch ein Werkzeug dieser Manipulation. Die Autoren des Drehbuchs hielten es nicht für nötig, mit den Personen zu sprechen, die Pablo Escobar am besten kennen, seine Kinder und seine Witwe. Mein Vater dient in Kolumbien als gigantischer Sündenbock, dem Verbrechen zugeschrieben werden, die andere begangen haben.

Aber Sie sind doch 2009 nach Kolumbien gereist und haben die Söhne des ehemaligen Justizministers Lara Bonilla und des früheren Präsidentschaftskandidaten Galán persönlich um Vergebung für die Taten Ihres Vaters gebeten? Und Sie drehten einen Dokumentarfilm mit dem Titel „Die Sünden meines Vaters“.

Die Tatsache, dass es keine Urteile gegen ihn gibt, bedeutet nicht, dass er nicht verantwortlich wäre für viele Verbrechen. Aber es deutet auf die Wahrscheinlichkeit hin, dass ihm viel mehr in die Schuhe geschoben wird, als ihm zusteht. Das ist nämlich sehr einfach. Wenn er, der tote Pablo Escobar, an allem die Schuld trägt, brauchen wir gar nicht mehr weiterreden und weitersuchen. Dann sind alle zufrieden.

Tatsächlich haben ja, zumindest in den Anfangsjahren des Großexports von Kokain, viele Wirtschaftszweige vom Geld profitiert, das Ihr Vater ins Land brachte. In einem TV-Interview sagte er damals, dass die einströmenden Drogengelder Kolumbien vor der Rezession bewahrt hätten, die Anfang der Achtzigerjahre die meisten Schwellenländer heimsuchte.

Klar, am Anfang waren wir die Könige. Alle profitierten davon – Künstler, Politiker et cetera. Bis heute kommt ein Haufen Geld durch den Drogenhandel ins Land, dieser Strom ist nie versiegt. Übrigens nicht nur in Kolumbien, sondern überall, wo Drogen verboten sind. Und viele machen da mit, wenn auch nicht in so öffentlicher Form wie mein Vater. Inzwischen haben alle gelernt, dass Diskretion rentabler ist.

Ihr Vater zählt zu jenen Gestalten, die auf ihre Weise Weltgeschichte geschrieben haben. Er machte Kokain zur Massendroge in den USA, mit den bis heute anhaltenden Folgen – für die süchtigen Konsumenten im Norden und für Lateinamerika, dessen Politik- und Wirtschaftssysteme von den toxischen Milliarden zerfressen werden. Pablo Escobar hat die Welt verändert, wenn auch nicht zum Besseren.

Das mag wohl stimmen. Als ich 1993 mit meiner Mutter und meiner Schwester nach Argentinien gekommen bin, hoffte ich tatsächlich, dass die Welt meinen Vater in ein paar Jahren vergessen wird.

So denkt wahrscheinlich nur einer, für den Gewalt zum Alltag gehörte...

Bis zum 16. Lebensjahr lebte ich inmitten von Brutalität. Dies war wohl die Reaktion auf die Gewalt meines Vaters. Ich wurde in das Epizentrum des Drogenhandels hineingeboren und wuchs darin auf. Obwohl noch Kind, wurde ich verfolgt wie ein Verbrecher. Militärs durchsuchten meine Volksschule. Ich habe überlebt, weil der Direktor mich unter dem Schreibtisch versteckte. Ich konnte die Stiefel der Offiziere sehen.

Sie meinen, die Militärs wollten Sie umbringen? Ein siebenjähriges Kind?

Ich bin sicher, der Direktor war es auch, deshalb hat er mich ja versteckt. Das ging nicht gegen mich, sondern gegen meinen Vater, den Staatsfeind Nummer eins. Ich wurde mit Bomben angegriffen, zwölfmal versuchte man mich zu entführen. Für mich gab es keinen Polizeinotruf. Wenn ich 911 gewählt hätte, wäre eine Todesschwadron in Marsch gesetzt worden.

Sie waren der letzte Mensch, der mit Pablo Escobar sprach. Ihr Telefongespräch hörte die Polizei ab und ortete Ihren Vater. Nur Minuten nachdem Sie aufgelegt hatten, rief eine Journalistin an und konfrontierte Sie mit der Todesnachricht. In Ihrer ersten Reaktion schworen Sie Vergeltung.

Kurz danach habe ich noch einmal bei der Journalistin angerufen und mich für diesen im Affekt ausgesprochenen Satz entschuldigt. Seit 20 Jahren bereue ich es, diese Worte gesprochen zu haben.

Ihr Vater hat Sie im Jahr 1991 in einer öffentlichen Ansprache als „meinen pazifistischen Sohn“ bezeichnet.

Ich habe ihn bekniet, mit dem Wahnsinn aufzuhören und sich den Behörden zu stellen. 1991 ging er in die Haft, aus der er ein Jahr später floh. Damit hatte er seine einzige Chance verspielt.

Die Behörden wollten ihn aus seinem Privatgefängnis in eine reguläre Haftanstalt überweisen.

Ich denke, sie wollten ihn in die USA ausliefern.

Wie seinen Kompagnon Carlos Lehder, der immer noch in einem US-Gefängnis sitzt. Nicht einmal die Tochter darf wissen, wo.

Das ist doch vollkommen sinnlos. Stellen wir uns vor, alle Strafverfolger der Welt täten sich zusammen und zerschlügen gleichzeitig alle Kartelle. Wie lange würde es dauern, bis Drogen wieder geliefert würden? Ich denke, dass innerhalb einer Woche neue Netze geknüpft wären. Der Krieg gegen den Drogenhandel ist ein Kampf gegen Windmühlen.

Sollten die Drogen legalisiert werden?

Die Prohibition bewirkt einerseits Gewalt und andererseits Drogen von übelster Qualität. Das führt dazu, dass die Schäden der Volksgesundheit schlimmer sind, als sie sein müssten. Ich behaupte keinesfalls, dass Drogen gut wären. Keine Droge ist gut. Aber Drogenhändler schert es einen feuchten Kehricht, welche Schäden die Ware anrichtet. Solange der Drogenhandel verboten ist, gilt: Die schlechteste Ware verspricht die höchste Rentabilität.

Hat Ihr Vater mit Ihnen über Drogen gesprochen?

Hat er, ich war erst neun Jahre alt. Er hat gesagt: „Kauf nie Drogen bei Unbekannten, lass dich nicht unter Druck setzten, etwas zu probieren, das du nicht kennst. Wenn dich die Neugier packt, sag es mir, und wir probieren es gemeinsam.“ Für mich waren Drogen damit praktisch legalisiert. Mich hat es nie gereizt, sie zu versuchen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.12.2013)