Was ist gute Kunst? Die „Presse“ befragt Experten, diesmal zu Sasa Makarová.

•Stephan Schmidt-Wulffen, Rektor/Akademie

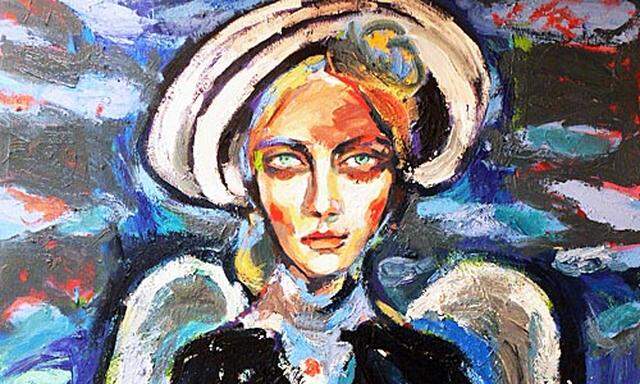

Sasa Makarová malt irgendwo hinter den sieben Bergen, wo Rotkäppchen noch gerne in den Wald geht, der Wolf ein rotes Kopftuch trägt. Wo sich die Leute noch für die Fantasien hübscher Frauen interessieren, die nicht aufhören können, den Spiegel zu befragen. Dort sind die Äpfel roter als rot, und immer huscht irgendein Vogel durchs Bild. Dort zitiert man noch Matisse und streckt sich nach Picasso. Wenn das alles ein wenig flach hingepinselt ist, sodass den Körpern die Luft ausgeht und sie als flache Farbhaut enden, dann wird das dort sicher unter „genial“ verrechnet. Schöne Malwelt der Makarová! Wo wir uns hier mit den engen Spielräumen plagen müssen, die die Traditionen übrig gelassen haben; wo die Künstler um ihre Legitimation kämpfen und deshalb den Erfolg bestenfalls in der Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit finden; mit einer Malerei, die sich weder aufs Subjektive rausredet noch im Formalismus endet. „Komm zu mir“, lockt ein Titel in der Ausstellung der Galerie Hilger. Ich bleib aber doch lieber hier.

•Ingried Brugger, Leiterin BA-Kunstforum

Sasa Makarová betreibt eine bewusst retrospektive Kunst: Kirchner und Schmidt-Rottluff stehen Pate, ein bisschen auch Kees van Dongen, da und dort meint man auch einen Nachklang des Idyllikers Otto Müller zu vernehmen. Der Effekt ihrer Bilder ergibt sich aus dem freien, mitunter wilden Pinselstrich und einer heftigen Farbigkeit, die die Figuren und ihre Umgebung gleichwertig miteinander verspannen, aus der Vermeintlichkeit eines subjektiven Ausdrucks, den sich die Künstlerin von den Expressionisten der klassischen Moderne aneignet. Es ist dies eine Malerei, die sich auf den ersten Blick gegen den Einbruch des Zeitgenössischen in der Kunst förmlich zu wehren scheint; eine Reminiszenz an die Zeit, in der die Kunst noch „heil“ war: auch das übrigens eine Vermeintlichkeit, vergegenwärtigt man sich, wie sehr etwa die jungen Brücke-Maler bei den Zeitgenossen aneckten. Trotzdem: Kein Wunder, dass Makarovás Bilder ein breiteres Publikum finden als die Kunst so manch anderer ihrer Generation, haben wir doch den Expressionismus unter „klassisch“ zu subsumieren gelernt.

So gesehen, produziert sie Salonkunst im besten Sinne des Wortes, aber diese Kolumne fordert ja einen zweiten Blick: Voilà! – es ergibt sich eine Differenz zwischen Vorbild und Abbild, hinter der, positiv gewendet, jene Aktualität lauert, die man dem Zeitgenössischen zuzuschreiben pflegt. Makarovás Bilder sind Abbilder eines spezifischen Kanons, Irreführungen auf der postmodernen Klaviatur des „Alles ist möglich“, Bilder, die von der Inbesitznahme des expressionistischen Stils zeugen, denen im Akt der Aneignung jedoch das wesentliche Strukturmerkmal abhandengekommen zu sein scheint – Ausdruck einer subjektiven Emotion zu sein. Es sind plakative Vorstellungsbilder, gespeist aus einem Bilderfundus, der in Werbung und Medien wurzelt. Die Empfindsamkeit, die Makarová ihren gemalten Heldinnen – angesiedelt zwischen „Heiliger“ und „Hure“ – verleiht, verdankt sich einem Klischee; ihre stilistischen Anleihen gehorchen der Strategie einer Vorspiegelung falscher Tatsachen. Makarovás Expressionismus ist gespielt. Darin liegt in der Tat etwas sehr Zeitgenössisches.

•Stella Rollig, Direktorin Lentos Linz

Modische Malerei ist schlimm. Die Daniel-Richter-Peter-Doig-Schwemme hat uns die Augen verkleistert bis zum Überdruss. Norbert Bisky, Martin Eder – Gnade, Gnade. Gibt es denn niemanden, der einen anderen Weg in der figürlichen Malerei einschlägt? Ich soll mir also Sasa Makarová ansehen, auf in die Galerie Hilger. Nun gut, modisch ist das tatsächlich nicht. Dieses Werk hat mit der Gegenwart rein gar nichts zu tun.

Schreiben wir 2009? Ernst Ludwig Kirchner lebt? Verwirrend. Sieht aus wie Kirchner, ist aber neu. Die Farbe ist fast noch feucht, aber es fehlt jede Frische. Makarová platziert glutäugige Frauen in märchenhaften Settings, doch da will sich, trotz aller Anstrengung, kein Geheimnis verbergen. Flora und Fauna spielen in diesen Bühnenbildern abgründiger Paradiese ihre vorgesehenen Rollen. Die Damen sind nackt, oder sie tragen Salongarderoben aus dem Fundus historischer Konversationsdramen. Die Malweise kennt nur eine Art des Farbauftrags, routiniert nebeneinandergesetztes Öl.

Warum verspürt eine talentierte Malerin hier und heute den Drang, solche Bilder zu fabrizieren? Weil es Nachfrage danach gibt? Denn die gibt es offenbar, auch wenn es mir schwierig nachzuvollziehen ist. Zu wem sprechen diese aufgeschminkten Leichen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.02.2009)