Wie kann man gut leben, selbst unter höchst unwirtlichen Bedingungen? Ein gedanklicher Ausflug in die Zukunft des Wohnens im All – und was man daraus für die Erde lernen kann.

Momentan ist es besonders ungemütlich. „Es gibt derzeit eine hohe Sonnenaktivität und auch starke Sonnenstürme“, schildert Barbara Imhof. „Denen möchte man nicht ausgesetzt sein.“ Ein schlechter Zeitpunkt für einen Spaziergang an der Oberfläche des Mondes also, selbst im Raumanzug. Die Schilderungen der Professorin für Integratives Design mit Schwerpunkt auf Extreme an der Uni Innsbruck liefert eine Vorstellung von den Herausforderungen, denen man begegnet, wenn man über das Wohnen im All nachdenkt.

Extreme Temperaturen

„Sobald man die Erdatmosphäre verlässt, wird es sehr kalt. Man hat mit Temperaturen zu tun, die von minus 250 Grad Celsius bis zu plus 150 Grad Celsius schwanken“, erzählt sie. Wobei das je nach Sonne und Schatten in unmittelbarer Nähe passieren könne. Materialien müssten diesen extremen Temperaturschwankungen standhalten. Imhof hat selbst bei der US-Weltraumbehörde Nasa gearbeitet und nach dem Architekturstudium in Wien, London und Los Angeles auch einen Master an der International Space University absolviert. Seit 20 Jahren befasst sie sich im gemeinsam mit Waltraut Hoheneder und René Waclavicek gegründeten Büro Liquifer damit, wie Lebensräume im All aussehen können.

»Man muss alles, was man vorher gelernt hat,

Barbara Imhof,

vergessen.«Weltraumarchitektin, Uni Innsbruck

Das interdisziplinär zusammengesetzte Team kooperiert dabei eng mit Forschenden aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften. Anders als bei Bauprojekten auf der Erde hätten im Weltraum meist Ingenieurinnen und Ingenieure das Sagen, sagt Imhof. Man arbeite eher zu. Das auf Weltraumarchitektur und -forschung spezialisierte Unternehmen hat sein Wissen in einem kürzlich präsentierten englischsprachigen Buch gebündelt („Liquifer – Living beyond Earth Architecture for Extreme Environments“, Park Books, 224 Seiten, 38 Euro). Darin präsentiert es für Mond und Mars, aber etwa auch für die Internationale Raumstation ISS entwickelte Wohnlösungen.

3-D-Druck mit Mondsand

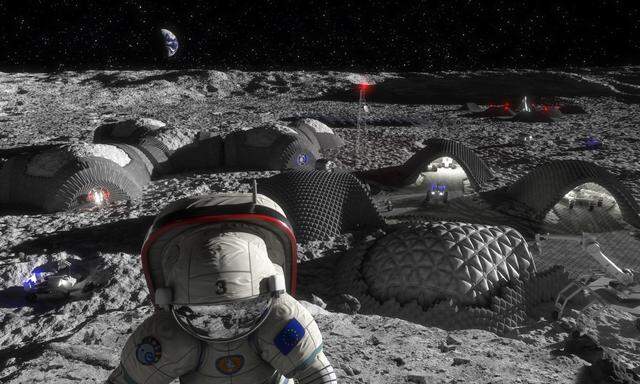

Die Formen sollen sich im All an die Natur anlehnen, sagt Imhof. Gedacht ist etwa an kuppelförmige Gebäude in der hügeligen Landschaft des Mondes. Krater könnten genutzt werden – und zugleich Schutz bieten. Idealerweise will man bei den Projekten die Ressourcen vor Ort nutzen. Eine Idee ist, auf dem Mars Erde oder dem Mond Staub und Sand, sogenannten Regolith, als Baumaterial zu nutzen. Letzterer soll sich für den 3-D-Druck vor Ort einsetzen lassen und eine Schutzhülle bilden, die Strahlung und extreme Temperaturen abhält. Auch auf der Erde – etwa in Irland mit den Steinbauten – habe man in der traditionellen Architektur stets lokale Materialien genutzt, um Häuser zu bauen, sagt Imhof. Wobei man im Weltall freilich besonders daran interessiert ist, lange Transportwege zu vermeiden.

Zu bedenken ist die Schwerkraft bei 3-D-Druckverfahren: Sie beträgt auf dem Mond ein Sechstel von jener auf der Erde. „Der Sand setzt sich nicht so schnell, wenn er einmal aufgewirbelt ist“, berichtet Imhof, die dazu eng mit Materialforscherinnen und -forschern zusammenarbeitet.