Kommenden Montag kommt „Unterm Strich“ in den Handel, die amüsante Karikaturensammlung aus der Hand eines Tenors, der nicht nur das Opernleben genau studiert.

Der Unterschied könnte krasser nicht sein“, sagt Benedikt Kobel, seit vielen Jahren Mitglied des Wiener Opernensembles, über die Charaktere seines langjährigen Chefs, Ioan Holender, und dessen Nachfolger, Dominique Meyer, befragt: „Holender konnte, das weiß man ja, wirklich brutal sein.“

Es ist jetzt stiller geworden im Haus am Ring, so viel weiß auch der Außenstehende, und Kobel bestätigt die direktoriale Selbsteinschätzung: „Meyer hat am Anfang einmal gesagt, er verstehe seine Aufgabe so, dass er dazu da sei, den Künstlern optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen. Das ist eine gute Sicht. Und genau das passiert ja auch, ohne dass man den Eindruck hätte, Meyer wüsste nicht, was er will. Er weiß es, glaube ich, ganz genau. Nur kommt er mit anderen Mitteln zum Ziel. Es ist auch nicht so, dass er im persönlichen Gespräch jemandem nicht die Meinung sagt.“

Der Bassist entdeckt, dass er Tenor ist

Geplant wird auf lange Sicht, wie eh und je. Mit dem Generalmusikdirektor der Staatsoper, Franz Welser-Möst, hat Kobel vor einiger Zeit Arbeitsproben absolviert – für Partien, die auf ihn zukommen werden. Auf der Staatsopern-Bühne ist Kobel anfangs des öfteren in anspruchsvollen Partien des lyrischen Fachs – etwa in der „Schweigsamen Frau“ oder in „Capriccio“ von Richard Strauss – gestanden. Heute kennt man ihn in prägnanten Charakterrollen wie dem Valzacchi im „Rosenkavalier“. Dieser Tage stand er in Janáčeks „Totenhaus“ und im „Figaro“ auf der Bühne.

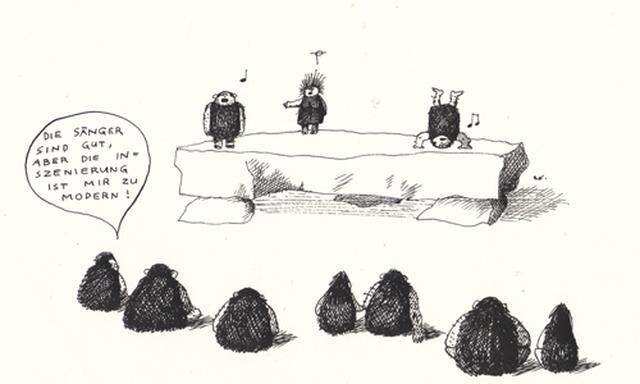

Und natürlich als Beobachter der Kollegenschaft. Kommende Woche erscheint eine Buchausgabe von Karikaturen Kobels – und die enthält manches subtil ausgeleuchtete Detail des Theaterlebens hinter den Kulissen. Oder auch Hoppalas und Fantasieausgeburten der Existenz auf den Brettern, die angeblich die Welt bedeuten. „Ich hatte immer schon ein Faible für Schwarz-Weiß-Zeichnungen“, sagt Kobel, „in diesem Medium lässt sich Skurrilität so wunderbar darstellen.“ Skurril begann ja in gewissem Sinne auch seine Sängerkarriere. „Ich dachte, ich bin ein Bass“, sagt der Tenor und scheint sich noch heute darüber zu wundern.

„Als Abschlussarbeit in der Waldorf-Schule haben wir ,Bastien und Bastienne‘ einstudiert. Da war ich der Zauberer. Und es fiel mir so leicht, dass ich fand, ich könnte Sänger werden. Parallel zur Maturaschule habe ich dann die Aufnahmsprüfung an der Hochschule gemacht.“

Die nötige Bosheit, geschult in der U-Bahn

Irgendwann sind die Kommilitonen auf den Kollegen mit der tiefen Stimme, dem die hohen Töne so wenig Mühe zu bereiten schienen, neidisch geworden: „He, haben die gesagt, du tust dir so leicht da oben. Du bist wahrscheinlich Tenor.“

Als solcher hat Benedikt Kobel dann auch seine ersten Engagements bekommen, am Raimundtheater zunächst, „da war ich 23 und hab in einer Produktion von Lehárs ,Rastelbindern‘ debütiert.“ Die nötige Provinzerfahrung sammelte der Wiener in Kaiserslautern, wo man ihn bereits in ersten Partien ansetzte, als Alfred in Verdis „Traviata“ zum Beispiel. „Die wollten mich sogar als Werther auf die Bühne schicken, aber da hab ich gewusst, das liegt jenseits meiner Grenzen.“

Also weg von Kaiserslautern nach St.Gallen, dann zum Vorsingen an die Volksoper und unmittelbar danach, wie sich das gehört, als Einspringer in eine stehende Produktion, ins „kalte Wasser“ also: Mit dem „Walzertraum“ befand sich der Sänger wieder mitten in Wien. Schöne Aufgaben folgten, der Caramello in der „Nacht in Venedig“, der Vogelhändler – „und den ganzen Mozart hab ich mir ersungen“.

Auf der Bühne verliebt er sich auch so unsterblich wie erfolgreich: Elisabeth heißt sie, ist Tänzerin und fünf Monate nach dem ersten Rendezvous auch schon seine Frau. Und trotz vier Kindern findet Benedikt Kobel immer noch Zeit zum Malen und Zeichnen. Irgendwo liegt immer ein Notizblock. Erste Ideen zu Karikaturen kommen ihm oft sogar während des Staubsaugens, sagt er. „Ich mache dann ein paar Notizen und wenn ich einen freien Abend habe, zeichne ich, meist während die Kinder fernsehen.“

Der Tropfen Bosheit, der zum Karikieren gehört, existiert bei Kobel nur im Intellekt, nicht im Herzen: „Ich bin glücklich, ich wünsch ja niemandem etwas Böses“, sagt er, „aber natürlich muss man diese menschliche Bosheit denken können.“ Und das falle ihm als gutem Beobachter nicht schwer: „Da muss man nur die Wiener in der U-Bahn genau studieren.“

Das Zeichnen kann auch helfen, gewisse Dinge für sich zu verarbeiten: „Unlängst“, sagt er, „haben wir eine grauenhafte Dokumentation über den Plastikmüll gesehen, der die ganze Welt schon überschwemmt. So etwas versuche ich dann in einen zeichnerischen Moment hineinzupacken.“ Seine Zielscheiben finden sich also keineswegs nur in und hinter den Opernkulissen.

Zur Person

Benedikt Kobel kam in Wien zur Welt und absolvierte nach der Waldorf-Schule den Gesangslehrgang der Wiener Musikuniversität. Über Deutschland und die Schweiz kam er nach Wien ins Ensemble von Volks- und Staatsoper. Als Zeichner und Maler spezialisiert er sich auf Karikaturen.

„Unterm Strich“ heißt der Band mit Federzeichnungen „über die Schwierigkeiten des Seins“ (nicht nur) im Sängerleben, der im Ueberreuter Verlag erscheint. [Kobel]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.01.2012)