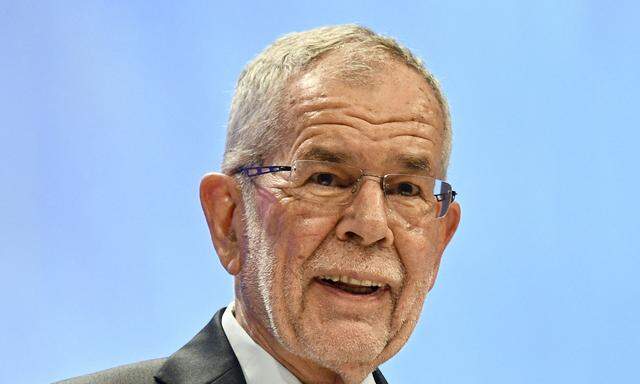

Indem Bundespräsident Van der Bellen die Ratifizierung des Handelsabkommens Ceta zwischen EU und Kanada vorerst verweigert, betritt er Neuland in der Staatspraxis. Er setzt aber nur ein Signal, das praktisch folgenlos ist.

Wien. Das gab es noch nie in der mehr als 70-jährigen Geschichte der Zweiten Republik: Der Bundespräsident verweigert die Ratifizierung eines Staatsvertrags, der zuvor vom Parlament genehmigt worden ist. Am Mittwochabend gab Alexander Van der Bellen (wie berichtet) bekannt, genau das als Erster zu tun: Er unterzeichnet das Handelsabkommen Ceta zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten sowie Kanada nicht und konterkariert damit den von den gewählten Abgeordneten geäußerten Willen (im Nationalrat hatten die Regierungsparteien und Neos für Ceta gestimmt). Ja, darf er denn das?

Der Präsident hat es sich bei seiner Entscheidung nicht leicht gemacht. Er hat nicht nur den Vertrag, wie es seiner „Aufgabe als Staatsoberhaupt entspricht, ausführlich und gewissenhaft geprüft“ (so Van der Bellen schriftlich). Er hat auch bei Ludwig Adamovich, vormals Präsident des Verfassungsgerichtshofs und nun sein verfassungsrechtlicher Berater, ein Gutachten über die Frage eingeholt, ob es ihm rechtlich zusteht, die Ratifikation aufzuschieben. Van der Bellen will ja vor seiner Unterschrift abwarten, ob Ceta in den Augen des Gerichtshofs der EU europarechtskonform ist. Belgien hatte dies beim EuGH mit Blick auf die in Ceta enthaltene Investitionsschiedsgerichtsbarkeit thematisiert. Das ist der in der Öffentlichkeit am lautesten kritisierte – und für Van der Bellen einzige wunde – Punkt des Abkommens.

Gegen Willen des Parlaments

Nach Artikel 65 der Bundesverfassung schließt der Bundespräsident „die Staatsverträge ab“. Ob und unter welchen Voraussetzungen er sich dabei gegen den Willen des Parlaments stellen darf, sagt die Verfassung nicht – ganz so, als säße noch ein allein herrschender Monarch in der Hofburg.

Im demokratischen Gefüge ist jedoch klar, dass der Präsident nicht nach seinem Gutdünken handeln darf. Adamovich zitiert in seinem Gutachten den Verfassungsexperten Theo Öhlinger, der gar kein Ermessen des Präsidenten ortet, eine Ratifikation vorzunehmen oder nicht. Allerdings räume auch Öhlinger ein, dass es Fälle geben könne, die das Staatsoberhaupt zur Verweigerung der Ratifikation berechtigten – etwa aus gewichtigen außenpolitischen Gründen. Genau solche sehen Adamovich und Van der Bellen: Die Zukunft von Ceta hängt vom EuGH-Spruch ab, und auch Deutschland und die Niederlande warten diesen ab. Fällt er positiv aus, wird Van der Bellen sofort unterschreiben; wenn nicht, dann muss Ceta ohnehin neu gefasst werden.

Van der Bellen hat damit ein – wohl nicht zuletzt an seine grünen Wähler gerichtetes – Signal gesetzt, das praktisch ohne Wirkung ist (entsprechend harmlos waren die Reaktionen der ohnehin Ceta-skeptischen FPÖ und auch der ÖVP). Wie von ungefähr hat Grünen-Bundessprecher Werner Kogler am Montag in einem Video einen Appell an Van der Bellen gerichtet, Ceta vorerst nicht zu unterschreiben. Es war der Tag, an dem Adamovich sein Gutachten bereits fertiggestellt hatte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.07.2018)