Jeden Montag präsentiert die „Nationalökonomische Gesellschaft“ in Kooperation mit der „Presse“ aktuelle Themen aus der Sicht von Ökonomen. Heute: Bernhard Dachs und Bettina Peters über Forschung und Entwicklung in Zeiten von Covid-19.

Die Maßnahmen zur Verlangsamung der Verbreitung des Covid-19-Erregers haben die Weltwirtschaft in weiten Teilen zum Erliegen gebracht. So zeigt die Frühjahrsprognose der Europäischen Union, dass die europäische Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 um 7,4 Prozent schrumpfen wird. Die Prognosen für Österreich sind etwas weniger pessimistisch, gehen aber trotzdem von einer Rezession aus.

Erfahrungen mit vergangenen Krisen zeigen, dass die Innovations- und F&E-Aktivitäten der Unternehmen in Perioden mit schwachem BIP-Wachstum leiden. Von der Rezession 2008/09 waren besonders die Unternehmen der Fahrzeug- und Elektronikbranche betroffen, deren F&E-Ausgaben zwischen 2007 und 2009 jeweils um etwa 10 Prozent sanken (Schiefer 2011).

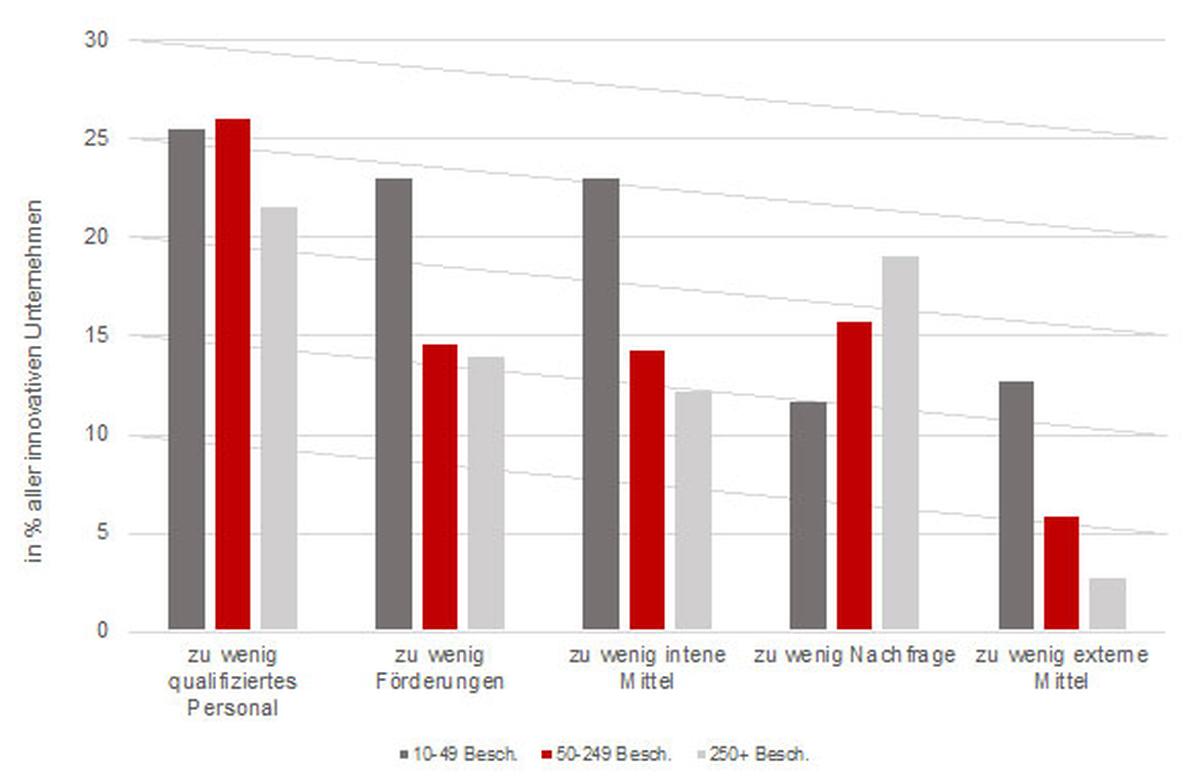

Das prozyklische Muster kann durch verschiedene Faktoren erklärt werden (Barlevy 2007): Erstens behindert mangelnde Liquidität und eine oft restriktive Kreditvergabe die Innovationsaktivitäten von Unternehmen. Wie die Abbildung unten zeigt, betrifft das vor allem kleine und mittlere Unternehmen, während große Unternehmen häufig mehr interne Mittel und einen besseren Zugang zu Kreditmärkten haben.

„Der ökonomische Blick“ ist ein Blog, der aktuelle Themen aus der Sicht von Ökonomen behandelt. Er entsteht in Kooperation mit der Nationalökonomischen Gesellschaft (NoeG) und der Presse. Jeden Montag erscheint eine neue Ausgabe. Mehr: diepresse.com/oekonomischerblick

Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der „Presse"-Redaktion entsprechen.

Zweitens neigen Unternehmen in Zeiten hoher Unsicherheit dazu, diese Ausgaben aus Vorsicht auf bessere Zeiten zu verschieben (Bloom 2009). Vielfach ist es auch einfach die fehlende Nachfrage für neue Produkte, die Unternehmen dazu veranlasst, Innovationsaktivitäten zurückzustellen. Wie stark sich die Covid19-Krise letztlich auf die Innovationsaktivitäten von Unternehmen auswirken wird, wird also wesentlich davon abhängen, wann sich die Unsicherheit abschwächt und wie schnell sich die Wachstumserwartungen wieder verbessern. Auch hat die langfristige Budgetierung von F&E in vielen Firmen eine stabilisierende Wirkung.

Hindernisse im Innovationsprozess von Unternehmen nach Größenklassen in Österreich, 2014-2016:

Eine „creative response“ auf die Krise?

Joseph Schumpeter sah Rezessionen als jene Perioden, in denen die Grundlagen für den nächsten Aufschwung gelegt werden. Auch wenn es in Anbetracht der vielen Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten zynisch erscheint, kann die Krise für manche Firmen auch eine Chance sein. Es gibt durchaus Firmen, die in der Krise die Innovations- und F&E-Aktivitäten nicht einzuschränken, sondern sogar antizyklisch ausweiten. Diese Unternehmen finden sich häufig in forschungsintensiven Branchen, verfügen über ausreichende Liquidität und sind oft schnell wachsende, junge Firmen (Archibugi et al. 2013). Beispielsweise haben 19 der 50 österreichischen Unternehmen mit den höchsten F&E-Ausgaben ihre F&E-Ausgaben zwischen 2008 und 2009 erhöht (Trend 500). In Deutschland hat etwa ein Drittel aller deutschen Unternehmen ihre Innovationsaktivitäten während der Finanzkrise 2008/09 antizyklisch ausgeweitet (Rammer 2012).

Aus heutiger Perspektive ist es nahezu unmöglich, vorherzusagen welche Innovationen die Covid19-Krise hervorbringen wird. Digitale Technologien werden aber in vielen Fällen eine wichtige Rolle spielen. Auch wenn der Lock-down freie Kapazitäten für Innovation schafft, ist allerdings fraglich, ob diese Kapazitäten derzeit auch tatsächlich genutzt werden können. Der Zugang zu Forschungsinfrastruktur ist eingeschränkt; Forschung und Entwicklung ist außerdem ein kollaborativer Prozess, der die Zusammenarbeit von Menschen voraussetzt. Derzeit fehlen aber möglicherweise Kooperationspartner an Hochschulen oder in anderen Unternehmen. Das unterscheidet die Covid-19-Rezession von früheren Krisen.

Innovative Unternehmen kommen besser durch die Krise

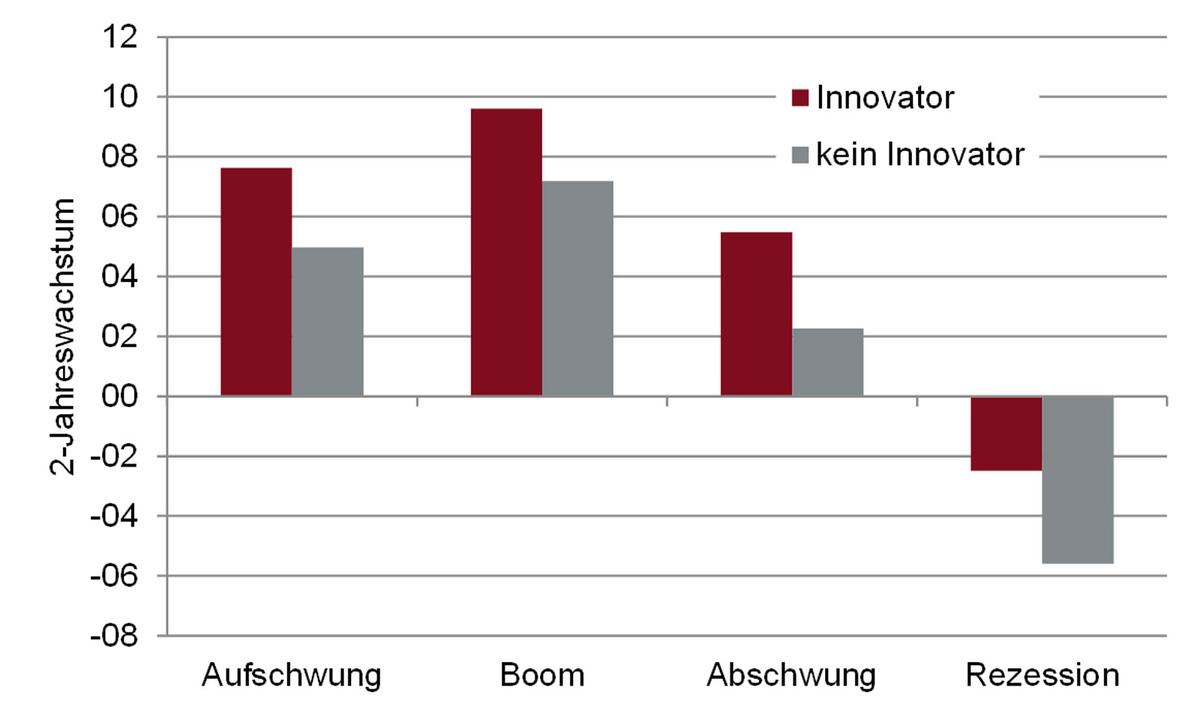

Eine solche kreative Antwort auf die Krise kann auch unmittelbare Auswirkungen auf die Beschäftigung haben: innovative Unternehmen verloren während der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/09 deutlich weniger Beschäftigung als andere Firmen (siehe Abbildung unten und Peters et al. 2014). Eine Erklärung dafür ist, dass Unternehmen die Verluste aus den Nachfrageeinbrüchen bei alten Produkten während einer Krise durch die Einführung neuer Produkte am Markt kompensieren können.

Beschäftigungswachstum in innovativen und nicht-innovativen Unternehmen, 1998-2010, verschiedene europäische Länder:

Das Ziel der Forschungs- und Innovationspolitik in der Krise sollte es deshalb sein, zu verhindern, dass Unternehmen ihre Innovationsaktivitäten einstellen. Direkte und indirekte Finanzierungsinstrumente können helfen, Liquiditätsengpässe für Innovationsprojekte insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen zu überwinden und ihre Zukunftserwartungen zu stabilisieren.

Die Autoren

Bernhard Dachs ist Senior Scientist am Center for Innovation Systems & Policy des AIT Austrian Institute of Technology in Wien. Er studierte Volkswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und erhielt ein Doktorat in Wirtschaftswissenschaften der Universität Bremen. Seine Spezialgebiete sind Innovationsökonomie, insbesondere im Hinblick auf die Internationalisierung von F & E, Innovation im Dienstleistungssektor und die Beschäftigungswirkungen von Innovationen. Seine Arbeit ist vor allem empirisch und angewandt. Er war in einer Reihe von Beratungs- und Forschungsprojekten für österreichische als auch internationale Auftraggeber tätig. Seine Forschungsergebnisse wurden in referierten Fachzeitschriften veröffentlicht.

Bettina Peters ist stellvertretende Leiterin im Forschungsbereich "Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik" am ZEW-Leibniz Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung und Honorarprofessorin für Innovation an der Universität Luxemburg. Sie studierte Volkswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Ökonometrie und Statistik an der Universität Kiel und hat ihre Promotion an der Universität Würzburg abgeschlossen. Ihre Forschungsschwerpunkte konzentrieren sich auf mikroökonometrische Analysen des Innovationsverhaltens, insbesondere auf Produktivitäts- und Beschäftigungseffekte, Finanzierungsrestriktionen von Forschungsaktivitäten sowie auf die Dynamik im Innovationsverhalten. Ihre Forschungsarbeiten wurden in internationalen Fachzeitschriften wie RAND Journal of Economics, Review of Economics and Statistics, International Journal of Industrial Organization oder Research Policy veröffentlicht.

Literatur

Archibugi D, Filippetti A, Frenz M (2013) Economic Crisis and Innovation: Is Destruction Prevailing over Accumulation? Research Policy 42:303-314.

Barlevy G (2007) On the cyclicality of research and development. American Economic Review 97(4), 1131–1164.

Bloom, N (2009) Uncertainty and the Dynamics of R&D, American Economic Review 97 (2), 250-255.

Europäische Kommission (2020) Frühjahrsprognose 2020. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_799

Peters, B, Dachs, B, Dünser, M, Hud, M, Köhler, C, Rammer, C (2014) Firm Growth, Innovation and the Business Cycle. Background Report for the 2014 Competitiveness Report, Mannheim.

Rammer C (2012) Schwerpunktbericht zur Innovationserhebung 2010. ZEW-Dokumentation No. 12-03, Mannheim.

Schiefer, A, (2011) Forschung und experimentelle Entwicklung (F&E) im Unternehmenssektor 2009 - Teil 2. Statistische Nachrichten 2011, 1078-1095.