Worüber die Europäischen Zentralbank spricht und wie sich die ideologischen Positionen ändern zeigt eine Analyse, die die geldpolitischen Reden von 1996 bis 2019 untersucht.

Lange Zeit umgab Notenbanken etwas Geheimnisvolles. Äußerten sich Notenbankpräsidenten kryptisch zu aktuellen Wirtschaftsthemen und Zinsschritten lag die Kunst darin, das Gesagte (oder Nicht-Gesagte) korrekt zu deuten. Geldpolitik war somit lange nur einem kleinen elitären Kreis zugänglich. In den 1990er Jahren änderte sich dies. Geldpolitische Kommunikation wurde als ein wirksames Mittel entdeckt, auch um die neu erlangte Unabhängigkeit von der Politik zu rechtfertigen. Transparenz als Schutz vor Einflussnahme. Auch krisenbedingt traten Notenbanken verstärkt aus ihrem Schatten hervor, um neue Formen der Geldpolitik und deren Wirkungsweise zu vermitteln. All das hat zu einem signifikanten Anstieg der Notenbankkommunikation geführt (Blinder et al., 2017).

Kommunikation als Notenbankinstrument

Heute sehen Ökonomen in der Kommunikationspolitik von Notenbanken weit mehr als nur eine Informationspflicht gegenüber der Öffentlichkeit. Sie wird als ein eigenständiger Eckpfeiler moderner Geldpolitik angesehen und zur Steuerung von Zins- und Inflationserwartungen eingesetzt. Ist die Notenbank in ihren Ausführungen sehr optimistisch, kann damit gerechnet werden, dass in naher Zukunft die Zinsen angehoben werden - und umgekehrt. Eine Reihe von wissenschaftlichen Artikeln belegt signifikante Kursbewegungen an den Finanzmärkten, sobald ein Kurswechsel der Geldpolitik in Aussicht gestellt wird (z.B., Altavilla et al., 2020, Hansen et al., 2018).

Jede Woche gestaltet die „Nationalökonomische Gesellschaft" (NOeG) in Kooperation mit der "Presse" einen Blog-Beitrag zu einem aktuellen ökonomischen Thema. Die NOeG ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung der Wirtschaftswissenschaften.

Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der „Presse"-Redaktion entsprechen.

Analyse von Notenbankreden in Europa

Die größte Aufmerksamkeit in Europa erhalten die einleitenden Statements des EZB-Präsidenten zu Beginn der Pressekonferenzen im Anschluss an geldpolitische EZB-Ratssitzungen. Daneben gibt es allerdings eine Vielzahl weiterer Informationskanäle: Einschätzungen zur Wirtschaftslage werden in Berichten veröffentlicht, Experten geben Aufschluss über aktuelle Themen in Blogs, Podcasts und sozialen Medien. All das generiert eine Fülle an Informationen und Daten, die mit statistischen Methoden analysiert werden können. In Feldkircher et al. (2021) werden über 7,000 Reden von nationalen europäischen Zentralbanken und der EZB im Zeitraum von 1996 bis 2019 systematisch untersucht. Wir finden, dass die Häufigkeit der Kommunikation nicht von der (wirtschaftlichen) Größe oder der Unabhängigkeit der Geldpolitik eines Landes abhängt.

Wozu äußern sich nun die Notenbanken in Europa? Unsere Analyse bringt vier Hauptthemen zum Vorschein. (1) Monetäre und wirtschaftliche Integration. (2) Geldpolitik, (3) Finanzmarktstabilität und ein (4) "out-of-the-box"-Thema, welches z.B. Reden zu technologischer Innovationen oder Bildung beinhaltet.

One money, one voice?

Um das zu genauer zu untersuchen, müssen wir einen Schritt weitergehen. Jedes Thema kann ausgehend von einem (ideologischen) Standpunkt, unterschiedlich beschrieben werden. In der Geldpolitik spricht man von Falken, den Anhängern einer restriktiven, und Tauben, den Verfechtern einer lockeren Geldpolitik. Die Annahme ist, dass ein Falke zum Teil eine andere Wortwahl zur Beschreibung der aktuellen Geldpolitik verwendet als eine Taube. Es geht also nicht nur darum, wie viele und welche Themen behandelt werden, sondern auch darum wie gesprochen wird.

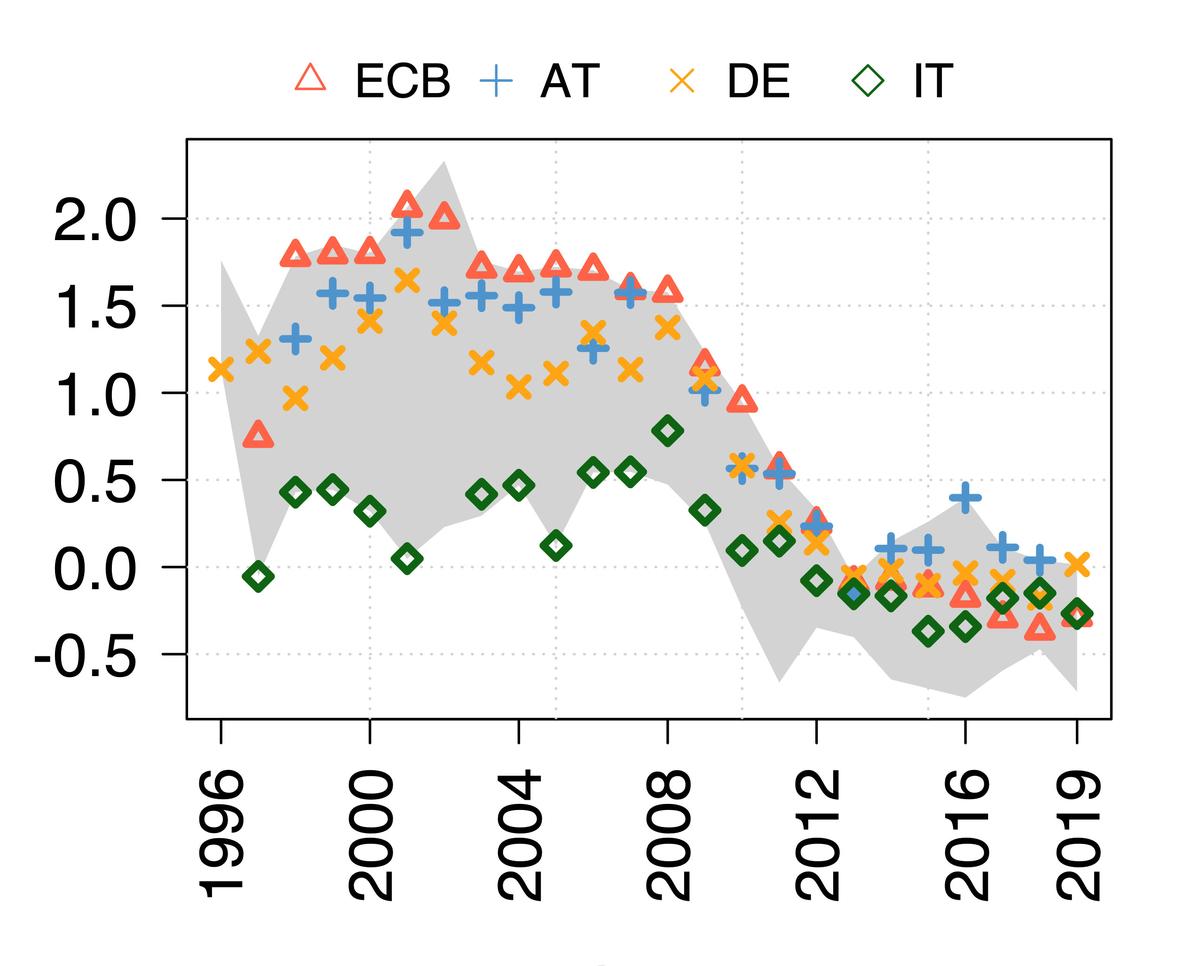

In der Graphik sind die ideologischen Standpunkte für drei ausgewählte Notenbanken und die EZB dargestellt. Diese leiten sich aus der in den Reden unterschiedlich verwendeten Wortwahl ab, wobei ein Standpunkt von Null bedeutet, eine „neutrale“ Position zu vertreten. Wir sehen, dass die Deutsche Bundesbank und die EZB am oberen Ende und die Banca d’Italia am unteren Ende angesiedelt sind. Das indiziert, dass hohe Werte der Standpunkte den Falken und niedrige den Tauben zugeordnet werden können.

Die anderen Euroraum-Notenbanken liegen innerhalb der grau schraffierten Bandbreite. Die Breite dieses Bandes veranschaulicht also, wie unterschiedlich sich Notenbanken über die Themen äußern und könnte somit als ein Indikator der Meinungsvielfalt herangezogen werden. Dass sich diese Bandbreite des Meinungsspektrums nun über die Zeit hinweg verkleinert, legt den Schluss nahe, dass mehr Konsens über die Themen herrscht. Es wird also verstärkt mit einer Stimme gesprochen. Im Umkehrschluss bedeutet dies weniger Meinungsvielfalt im Euroraum. Die Auswirkungen dieser Entwicklung untersuchen wir gerade in einer Folgestudie.

Die Autoren

Paul Hofmarcher ist Assistenzprofessor für Volkswirtschaft an der Universität Salzburg. Er forscht zu Makroökonomie und Text Mining.

Martin Feldkircher ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Diplomatischen Akademie Wien. Er forscht im Bereich Makroökonomie.

Literatur

Altavilla, C., R. Gürkaynak, R. motto and G. Ragusa. (2020), “Financial market reactions to monetary policy signals”, VoxEU.org, 3rd of August.

Blinder, A., Ehrmann, M., de Haan, J., and Jansen, D.-J. (2017), “Necessity as the mother of invention: Monetary policy after the crisis”, Economic Policy 32(92), 707–755.

Feldkircher, M., P. Hofmarcher, and P. Siklos (2021), “What Do Central Bankers Talk About? A European Perspective on Central Bank Communication”, Focus on European Economic Integration Q2/21, pp. 61-81.

Hansen, S., M McMahon and A Prat (2018), “Transparency and deliberation within the FOMC: a computation linguistics approach”, Quarterly Journal of Economics, 133(2), pp 801-870.