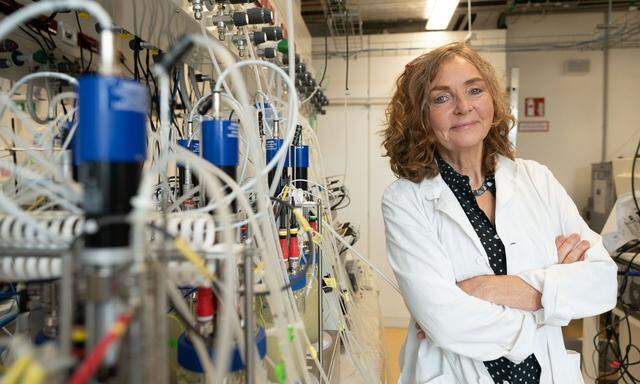

Die winzigen Archaeen sind ganz anders – und höherem Leben doch näher, als man dachte. Und sie haben einigen Einfluss auf das Klima. Die nun mit dem renommierten Wittgensteinpreis des FWF ausgezeichnete Mikrobiologin Christa Schleper erforscht sie.

„Ohne Archaeen gäbe es uns nicht“, sagt Christa Schleper mit der ihr eigenen Begeisterung. Klingt überzeugend. Aber was sind Archaeen? Einzellige Organismen, die neben den Bakterien und den Eukaryonten (Tiere, Pflanzen, Pilze) die dritte Domäne des Lebens bilden. Äußerlich ähneln sie Bakterien, darum hat man sie früher Urbakterien oder Archaebakterien genannt. Aber sie sind nicht in jeder Hinsicht archaisch, sie stehen uns Eukaryonten sogar näher als die Bakterien. Genvergleiche zeigen: Im großen Baum der Evolution haben sich zuerst die Archaeen und die Bakterien auseinanderentwickelt, später ist der Ast der Eukaryonten vom Ast der Archaeen abgezweigt.

Genau diese Abzweigung interessiert Schleper. Geboren in Oberhausen im Ruhrgebiet, ist sie seit 2007 an der Uni Wien und leitet heute das Institut für funktionelle und evolutionäre Biologie. Dort erforscht sie – unter anderem – eine zutiefst evolutionäre Frage: Wie sind Eukaryonten aus Archaeen entstanden? Eukaryonten zeichnen sich nicht nur durch einen Zellkern aus, sondern auch durch Mitochondrien. Das sind Organellen, sozusagen Zellen in der Zelle, die auch ihre eigenen Gene haben – weil sie von selbstständigen Organismen abstammen, die einst mit einem Archaeon fusionierten.

Ahn aus der Tiefsee bei Island

Was war das für ein Archaeon? An der Suche nach diesem Ahn war Schleper beteiligt. Auch an der Publikation, in der erstmals über die Lokiarchaeota berichtet wurde: Archaeen, die 2015 im Meer bei Island entdeckt wurden. In 2352 Meter Tiefe, an einem heißen Schlot namens Lokis Burg, benannt nach dem nordischen Gott, einem ziemlichen Schelm, stets für Überraschungen gut. Wie die Lokiarchaeota: Sie haben Gene, die man früher nur von Eukaryonten kannte.

Inzwischen kennt man weitere Archaeen, die erstaunliche Ähnlichkeit mit Eukaryonten zeigen: Da sie ebenfalls in nördlichen Gewässern gefunden wurden, gab man ihnen allen Namen aus der nordischen Mythologie, wie Thor oder Odin. Und zusammengefasst hat man sie in der Gruppe der Asgard-Archaeen, nach dem Götterreich Asgard. Sie haben sogar ein Zellskelett aus Aktin – ein Protein, von dem man dachte, dass es nur bei Eukaryonten vorkommt.

Auf jeden Fall exklusiv haben die Eukaryonten einen Zellkern. Wie ist der entstanden? Und wieso haben Eukaryonten und Bakterien in den Zucker-Fett-Verbindungen (Glykolipiden) ihrer Membranen eine auffällige chemische Gemeinsamkeit (eine Esterbindung, während die Archaeen eine Etherbindung haben)? „Für diesen ,lipid divide‘ fehlt uns noch die Erklärung“, sagt Schleper, und wieder spürt man die Begeisterung der Grundlagenforscherin, die's genau wissen will.

Schleper interessiert sich aber auch für einen ganz praktischen Aspekt der Archaeen. Genauer: für einen umweltrelevanten. Denn Archaeen leben oft unter extremen Bedingungen und beziehen ihre Energie aus unterschiedlichsten chemischen Prozessen. So verarbeiten die Lokiarchaeota diverse organische Verbindungen zu Wasserstoff, den dann wieder andere Archaeen verzehren, die mit ihnen in Symbiose leben. Etwa Methanbildner, die Wasserstoff und CO2 zu CH4 verarbeiten, also aus einem Treibhausgas ein noch stärkeres machen.

„Wir müssen weniger Fleisch essen!“

Nicht direkt mit CO2, aber doch mit der Erderwärmung haben die Ammoniakfresser zu tun: Sie oxidieren Ammoniak (den Schleper mit rheinländischer Vehemenz auf der ersten Silbe betont) zu Nitrit, also NH3 zu NO2–. Dabei entsteht als Nebenprodukt Lachgas (N2O), ein sehr starkes Treibhausgas.

Dazu kommt eine andere schädliche Wirkung auf die Umwelt: Nitrit bzw. das (unter Mitwirkung von Bakterien) daraus leicht entstehende Nitrat (NO3–) wird leichter aus den Böden ausgewaschen als Verbindungen des Ammoniaks. Das verschlimmert die Folgen der Überdüngung, die unsere Umwelt beeinträchtigt. Seit die deutschen Chemiker Fritz Haber und Carl Bosch um 1910 ihr Verfahren entwickelten: Es verwandelt Stickstoff aus der Luft in Ammoniak, aus dem dann Düngemittel produziert werden. „Die Landwirtschaft, die wir betreiben, ist für die Umwelt sehr gefährlich“, sagt Schleper: „Nur ungefähr 30 Prozent des Stickstoffs aus den Düngemitteln landen in Pflanzen, und oft nur zehn Prozent im Fleisch. Wir müssen unseren Fleischkonsum reduzieren! Denn durch die Überdüngung schrumpft auch die Biodiversität: Das Überangebot an chemisch gebundenem Stickstoff begünstigt Arten, die mit Stickstoff besonders gut klarkommen.“

Wesentlich beteiligt an der schädlichen Stickstoff-Chemie sind die erwähnten Ammoniakfresser. Sie sind so häufig – „im Meerwasser, im Boden, auf der Haut, im Blumentopf“, bis zu zehn Millionen pro Gramm –, dass es ein Wunder ist, dass sie so lange übersehen wurden: „Wie wenn wir in der Serengeti die Elefanten übersehen würden“, sagt Schleper, Gefragt seien nun Stoffe, die diese Archaeen bei ihrer Oxidation von NH3 hemmen. „Wir sind auf der Spur eines Hemmstoffs, den Pflanzen von selbst produzieren“, sagt Schleper – und resümiert: „Ich wollte immer etwas Relevantes forschen – und dann kam ich auf die Archaeen, die mir zuerst ziemlich irrelevant vorkamen. Nun, das hat sich geändert.“

Preise für heimische Forschung

Zusätzlich zum Wittgensteinpreis (mit 1,5 Millionen Euro dotiert) vergibt der Wissenschaftsfonds FWF sechs Start-Preise (je 1,2 Millionen Euro) an aufstrebende Forscher und Forscherinnen: an die Mathematikerin Sandra Müller (TU Wien), die Formen der Unendlichkeit analysiert, den Physiker Marcus Ossiander (TU Graz), die Mikrobiologin Elfriede Dall (Uni Salzburg), den Biotechnologen Stefan Pflügl (TU Wien), die Zoologin Petra Sumasgutner (Uni Wien) und, als einzigen Geisteswissenschaftler, William Barton (Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft Innsbruck), der das altgriechische Tagebuch des Hellenisten Karl Benedikt Hase erforscht. Näheres über die Start-Preisträger folgt am Samstag im „Wissen“-Buch der „Presse“.