Die Daten, die Minisender an immer mehr Tieren zu Satelliten senden, warnen vor Naturkatastrophen und revolutionieren die Biologie. Das zeigt Martin Wikelski in seinem Buch „The Internet of Animals“.

Hansi wollte nicht weg. Erst spät, Mitte September, schloss sich der Jungstorch einigen Nachzüglern an und verließ sein ostdeutsches Brutgebiet. Aber während der Trupp nach Afrika flog, bog HL430, wie er damals noch in Forscherkreisen hieß, gen München ab – eine Route, die nach Kenntnis der Ornithologen noch kein Storch genommen hat. Von Bayern flog er mit artfremden Reihern direkt über die Alpen, was ebenso ungewöhnlich ist. Im Ötztal machte er kehrt und landete in Altötting, wo er sich aus Futtermangel selbst domestizierte: Eine Bäuerin (sie nannte ihn Hansi) verwöhnte ihn mit warmen Fußbädern und faschierter Schafsleber. Wenn sie aufs Füttern vergaß, klopfte er mit dem Schnabel an die Tür. Er kam später noch viel herum, bis sich in Äthiopien seine Spur verlor.

„Tiere sind viel erfinderischer und abenteuerlustiger, als wir es uns je hätten träumen lassen“, schreibt dazu Martin Wikelski. Der deutsche Biologe, Mitgründer des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie, staunte wie wir Laien, als er 40 Störche mit Trackern ausstattete, die GPS-Daten auswertete und dem Exzentriker hinterherfuhr. Dabei hatten ihn die Kollegen vom Projekt abgeraten: Mit Ringen am Fuß verfolgt man den Zug der Weißstörche schon seit 150 Jahren, da sei doch alles erforscht. Aber es zeigte sich: Minisender liefern weit mehr und genauere Daten, oft sehr Überraschendes. Diese Technologie, die Biometrie, hat in drei Jahrzehnten gewaltige Fortschritte gemacht, auch dank der Pionierarbeit von Wikelski. Die Infos zu Hansi liefen 2013 noch über ein Mobilfunknetz, seit 2019 sammeln Satelliten die Bewegungsdaten von „besenderten“ Tieren. Integrierte Sensoren liefern Messergebnisse, vom Luftdruck bis zu Herz- und Atemfrequenz, wie bei unseren Fitnessarmbändern.

Wenn man, wie nun geplant, immer mehr Arten und Individuen damit ausstattet, kommt man zu einem Internet der Tiere. Das werde, argumentiert Wikelski in seinem jüngst erschienenen Buch, „The Internet of Animals“, nicht nur die Forschung revolutionieren, sondern auch effektiv vor Naturkatastrophen warnen.

Kühe spüren Erdbeben voraus

Einen Anfang machte Bertha, die feinfühligste Kuh auf einem Bauernhof in den Abruzzen. Aber die ganze Herde erfasste 2016 schon Stunden vor einem Erdbeben von 6,6 auf der Richter-Skala massive Unruhe, und auch vor den Nachbeben meldeten ihre Tracker eine erhöhte Aktivität. Vielleicht spüren die Tiere ionisierte Luft, die vor Erdstößen mit hohem Druck aus Spalten kommt. Für eine andere Studie sammelte Wikelskis Team die Bewegungsdaten von Ziegen, die an den Hängen des Ätna weiden. Bei acht Ausbrüchen wurden sie nervös und zogen bergab in die Wälder. Vermutlich riechen sie aufkommende Lava, die aus Seitenausgängen des Kraters entweicht. Wie auch immer: Entscheidend ist, dass die Computer im Ätna-Kontrollzentrum in Catania einen Alarm auslösen. Hätte es schon 2004 in Indonesien ein solches Warnsystem gegeben, hätten sich viel mehr Menschen vor dem fatalen Tsunami in Sicherheit bringen können.

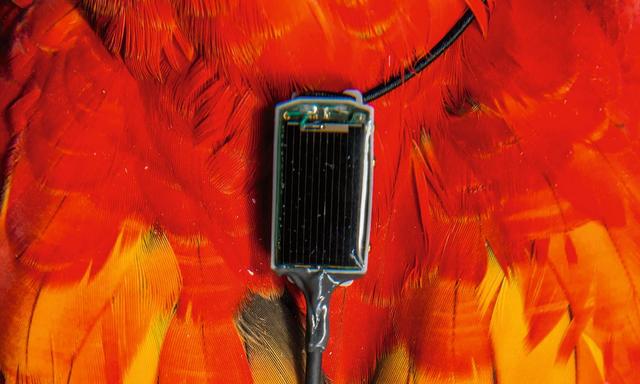

Auch vor Seuchen können Tiere warnen: Wildschweine wackelten schon drei Stunden, nachdem sie sich mit der Schweinepest infiziert hatten, langsamer mit den Ohren als sonst. Überhaupt sind Ohren bei größeren Säugetieren der beste Ort für die Kleinstsender mit Miniantennen. Die Tags, die nur noch ein Gramm oder weniger wiegen, stören dort so wenig wie Ohrringe. Beim Großwild im südafrikanischen Kruger-Nationalpark werden Elefanten und Nashörner vor dem „Taggen“ mit Pfeilen aus dem Hubschrauber sediert.

Dafür sind sie dann vor Wilderern geschützt, die ein anderes Pirschverhalten haben als Fressfeinde und sich so verraten: Sie steuern lang auf ein bestimmtes Tier zu, versetzen dabei alle anderen am Wegesrand in Unruhe und alarmieren durch dieses Muster die Ranger.

Für Forscher wie Wikelksi zählt v. a. der Erkenntnisfortschritt. Sein Schlüsselerlebnis war, als er beim Tauchen in der Karibik sah, wie ein Pieperwaldsänger auf dem Weg nach Süden sich auf der Wasseroberfläche hingestreckt ausruhte – was die Lehre widerlegte, dass alle Zugvögel Meere nonstop überfliegen, und Modelle über Fluggeschwindigkeit über den Haufen warf. Wikelski publizierte dazu nicht, vielleicht war er ja nur Augenzeuge einer seltenen Ausnahme. Nur Senderdaten vieler Vögel könnten es klären, so kam die Idee zu seinen Projekten.

Weniger Genetik, mehr „Kultur“

Die Biologie kann sich damit erstmals auf einzelne Individuen fokussieren, nicht nur auf Arten – ein Wissen über das Wildtier, wie es zuletzt prähistorische Jäger hatten. Es verändere auch unser Verständnis der Tierwelt, meint Wikelski. Am Beispiel der Zugvögel: Sie sind nicht genetisch für ihre Route programmiert, sondern tauschen sich mit ihren erfahreneren Artgenossen in der Luft akustisch aus. Tradierte Erfahrung statt Instinkt, Kultur statt DNA. Die Kultur aber ist beim Menschen gestaltbar, und gewisse Freiheitsgrade entdeckt Wikelksi auch bei seinen Tieren – nicht nur bei Hansi.

„The Internet of Animals“ von Martin Wikelski, Verlag Malik, 320 Seiten, € 26,50.