Die Sammlung Lederer war die wichtigste Privatsammlung des Werks von Gustav Klimt. Große Teile verbrannten zu Ende des Zweites Weltkriegs.

Traurigen Ruhm hat die Kunstsammlung der Familie Lederer durch ihre gewaltigen Verluste am Ende des Zweiten Weltkriegs erlangt: In den letzten Kriegstagen verbrannten mit dem Marchfelder Schloss Immendorf aller Wahrscheinlichkeit nach zehn Hauptwerke von Gustav Klimt, wertvolle italienische Altmeister, sowie ein Städtebild und ein Aquarell von Egon Schiele. Nach dem Brand, nach den Jahren der Enteignung durch die Nazis sowie nach den schikanösen Ausfuhrbestimmungen, die mit der Kunstrückgabe der unmittelbaren Nachkriegszeit einhergingen, waren von einer der größten und bedeutendsten Privatsammlung aus dem Wien der Jahrhundertwende nur noch Bruchstücke übrig.

Ehepaar Lederer förderte Gustav Klimt

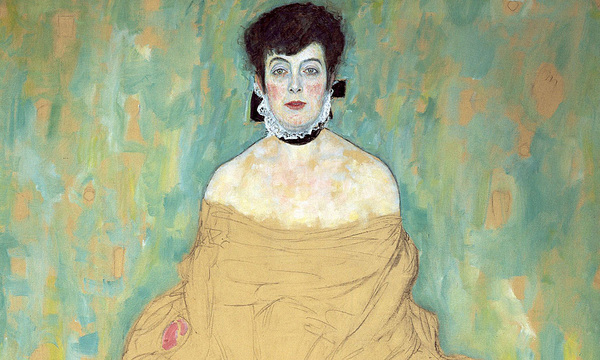

Der Großindustrielle August Lederer und seine Frau Serena - von Josef Hoffmann als "bestangezogene Dame Wiens" gerühmt - haben sich vor allem durch ihre Förderung von Gustav Klimt einen Platz in der Kunstgeschichte gesichert: Als größte Privatsammlung Klimts verfügte sie unter anderem über die skandalumwobenen Deckengemälde für den Festsaal der Wiener Uni, "Medizin" und "Jurisprudenz", über die Gemälde "Goldener Apfelbaum", "Danae", "Garten mit Malven und Hühnern", "Malchesine" oder Serena Lederers eigenes Porträt, außerdem rund 200 Zeichnungen aus dem Nachlass Klimts - und schließlich den monumentalen "Beethovenfries".

Gustav Klimt selbst ging bei Lederers ein und aus, unterrichtete die Tochter im Zeichnen und stellte dem Ehepaar den jungen Maler Egon Schiele vor - ihr Sohn Erich sollte später zu einem seiner wichtigsten Sammler werden.

Verzweifelte Versuche, Sammlung zu erhalten

Erich Lederer war es auch, der die verbliebenen Teile der Sammlung nach dem Krieg wieder zusammenzusetzen versuchte. Seine Mutter war 1943 in Budapest gestorben, wohin sie 1939 geflüchtet war. Von dort aus hatte sie verzweifelt versucht, die Liquidierung der Kunstsammlung zur Tilgung vermeintlicher Steuerschulden zu verhindern.

Schon 1939 waren die Bestände der Sammlung in der Familienwohnung in der Bartensteingasse enteignet worden, verschiedene Museen bemühten sich darum, einzelne Werke zugewiesen zu bekommen. 1944 wurde die Sammlung mehrheitlich nach Schloss Immendorf ausgelagert, wo sie verbrannte, nachdem abziehende SS-Einheiten das Schloss in Brand gesteckt hatten.

Keine Ausfuhrgenehmigung für das "Beethovenfries"

Im Zuge der üblichen Kunstrückgabepraxis nach dem Krieg, einzelne Werke im Gegenzug für Ausfuhrgenehmigungen für andere Werke als Schenkungen abzupressen, erhielten zahlreiche österreichische Museen großzügige Widmungen aus der Sammlung, darunter Werke von Bellini, Schiele oder von Schwind, die nach Inkrafttreten des Kunstrückgabegesetztes im Jahr 1999 an die Erben restituiert wurden.

Für Klimts "Beethovenfries" erhielt Lederer keine Ausfuhrgenehmigung. 1973 verkaufte er es der Republik Österreich schließlich für 15 Millionen Schilling.

(APA)